|

|

情報科サポートデスク |

|

|

|

|

3.サーバへのデータ保存

|

|

|

日々の情報科の授業で,先生たちが直面するちょっとした問題にアプローチして,その解決方法を考えるコーナーです。今回は,サーバへのデータ保存にまつわる問題です。

|

|

|

|

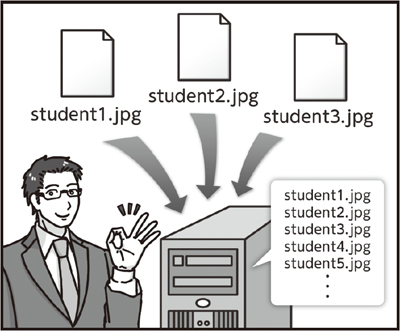

コンピュータ実習で生徒が作成したデータは,データそのものを提出させる場合でも,プレゼンテーションのスライドとして使用させる場合でも,何らかの媒体に記録しておく必要があります。ネットワークコンピュータを利用している場合は,ファイルサーバを利用して,生徒が保存したデータを一括して管理できるようにすることも一般的になってきました。

|

|

|

|

事例 C先生の場合

単元名:共有サーバにデータを保存しよう |

●C先生の考えた授業プランは…

LANやクライアント・サーバなど,ネットワークに関する知識もかなり説明が進み,生徒たちもネットワークの基本的な用語は理解してくれたようだ。コンピュータを使った実習でも,そろそろ画像など容量の大きなデータを取り扱いはじめている。このあたりで,共有サーバにデータを保存する方法を教えて,今後は課題などのデータをサーバに集めるようにしよう。同時に,ネットワークサーバに関する知識の定着も図ろう。

●実際の授業では…

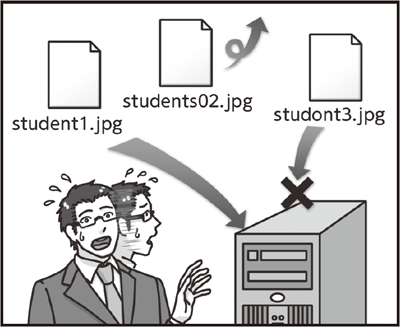

授業が終了する10分前,作成させたデータをファイルサーバへ保存する方法を口頭で説明し,保存する際のファイル名も指定した。そして,授業の終わりまでに各自で保存するよう指示した。授業が終わりに近づくにつれて,保存の仕方がわからないという質問が増え,さらに,保存場所やファイル名を間違えたという申告も多くなり,対応に追われるうちに授業時間が終了してしまった。

このケースの問題点は…

まず,時間配分に問題があったといえます。はじめて共有フォルダを使用させる場合であれば,当然さまざまなエラーを起こすことも想定しておかなければなりません。また,実習がスタートしていてコンピュータ操作も佳境に入っているタイミングでは,説明を集中して聞くことができないのも無理のない話です。

改善方法

- 授業の指導手順を見直す必要があります。はじめて共有フォルダへ保存するわけですから,やはり授業の冒頭にもう一度確認の説明をして,実際にソフトウェアを立ち上げてすぐに,いったんデータ保存を行わせましょう。手順を確認するとともに,教員のほうでも正しくデータが保存されているかをサーバ上で確認するとよいでしょう。もしここでトラブルが起きても,残りの授業時間でフォローすることができます。

- データ保存の場所の確認について,その方法をきちんと指導しましょう。

事前に実演しながら説明して,実際に保存したデータで確認させるのがよいでしょう。フォルダの階層構造について理解できていない場合は,これも補足説明する必要があります。

- 共有フォルダの便利さと注意点は,実習の際に再度確認させるのがよいでしょう。

そのほかに考えられる類似のトラブル

*保存先を間違えたために,その場所にもともと同名ファイルが存在したので,上書きしてしまい,もとのデータを消してしまった。

*保存先のフォルダを開く際にクリックするつもりがドラッグになって,フォルダごと移動させてしまった。

*共有フォルダの中を触っていたずらする生徒がいる。

生徒たちに共有フォルダを使わせる場合は,慣れるまで何度も説明することを繰り返して,手順を覚えさせるようにしましょう。他のソフトウェアを利用する場合でも同様の作業をする必要があることも伝えておきましょう。また,共有フォルダのデータは,教員が随時バックアップしておくとよいでしょう。

|

|

|

|

| チェックリスト |

以下の項目について生徒に説明して理解させているかチェックしてみましょう

●授業で利用するサーバについて

1.サーバがどこにあるか(場所)

( Yes / No )

2.マイコンピュータからサーバへのアクセス方法

( Yes / No )

3.サーバにある共有フォルダの名前

( Yes / No )

4.サーバとマイコンピュータの違い

( Yes / No )

●共有フォルダについての利用のルールや注意事項

1.データ保存の際のファイル名の付け方

( Yes / No )

2.自分以外の人の保存データについて

( Yes / No )

3.保存などの処理を間違えた場合の対処方法

( Yes / No )

|

|

|

|

|

|

|