令和8年度新版教科書

「情報Ⅰ ADVANCED」

座学を重視する授業に最適!

情報Ⅰ ADVANCED

「情報Ⅰ」が大学入学共通テストに盛り込まれたことを背景に、子どもたちの「情報Ⅰ」に対する学習意欲は確実に高まっています。本教科書は、そんな学びに貪欲な生徒たちの学習に応えられる教科書を目指しました。紙幅を尽くした丁寧でわかりやすい解説、そして、授業での学びを糧に、授業後も学びを続けられるように問題演習を充実させるなど、3年間の学習に堪えうる充実した教科書になっています。

表紙の説明

教科書の書名「ADVANCED」の頭文字「A」をモチーフにデザインしています。その「A」のシルエットに映し出されるのは、現代技術の粋とも言える日本の量子コンピュータ。神秘的な造形が放つ光は、進取の精神に彩られています。いっぽう、本教科書が目指したのは、学びに貪欲な生徒の期待に応えることのできる教科書。「情報を追求したい!」「もっと学びたい!」という思いは、量子コンピュータが持つ先取の精神性とも重なります。

教科書のポイント

①わかりやすく充実した記述が、効率のよい理解を促す

「情報Ⅰ ADVANCED」の誌面は、学習に必要な文字と図表、グラフのみで構成しています。シンプルな紙面は、学びに対する集中力を高めます。また、余計な装飾を排したスペースを、説明のための文や図に充てることができるため、これまで以上に丁寧で、わかりやすい解説になりました。学習者の「なぜ」、「どうして」という問いに応える丁寧な記述は、学習内容に対する理解の度合いを高め、そこで獲得した深い理解が有機的に結び付くことで、効率のよい学習を実現します。

②問題演習を通じて、学習内容に対する理解を高める

③広く深い記述で入試に対応する教科書

教科書関連情報

資料ダウンロード

目次

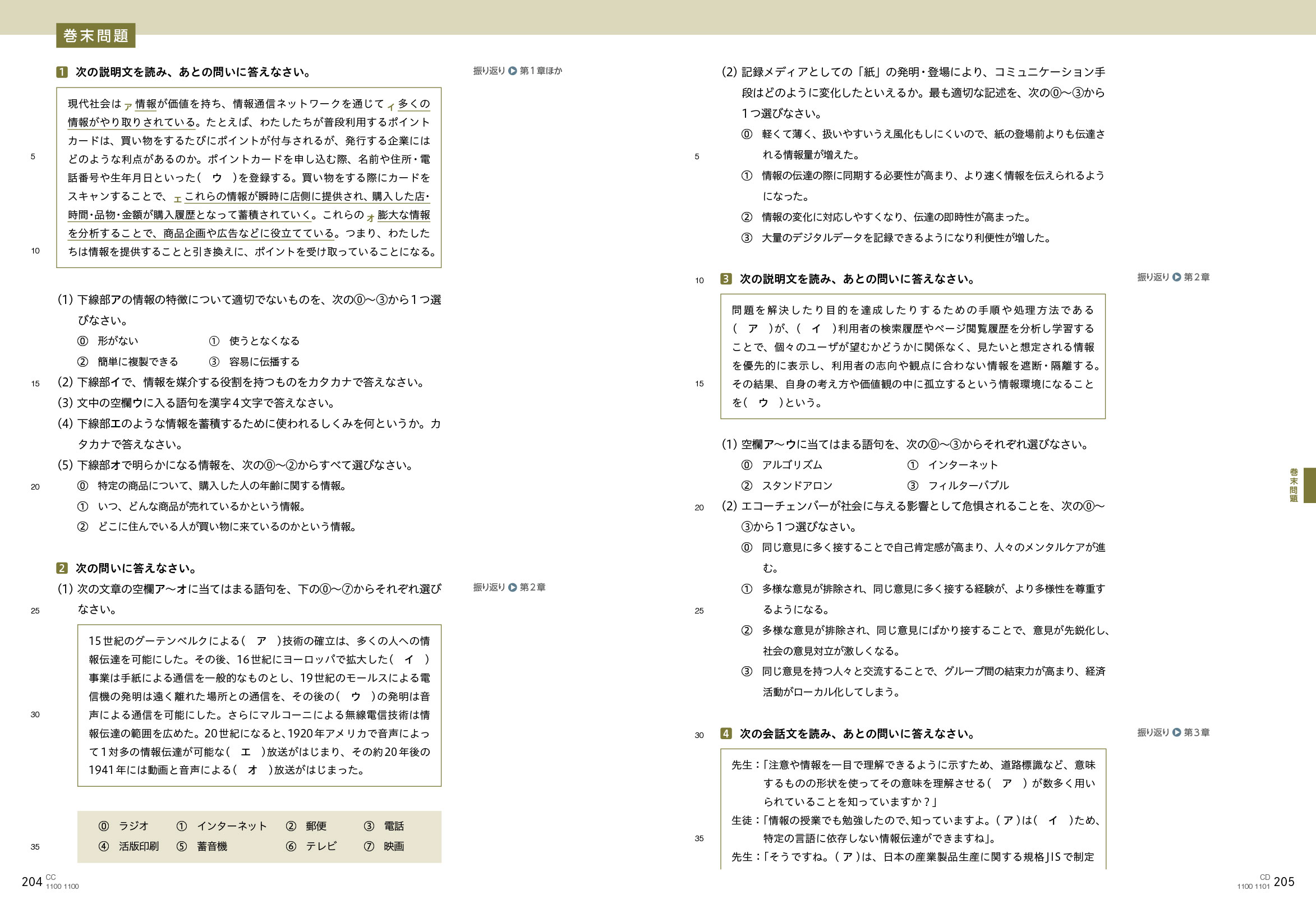

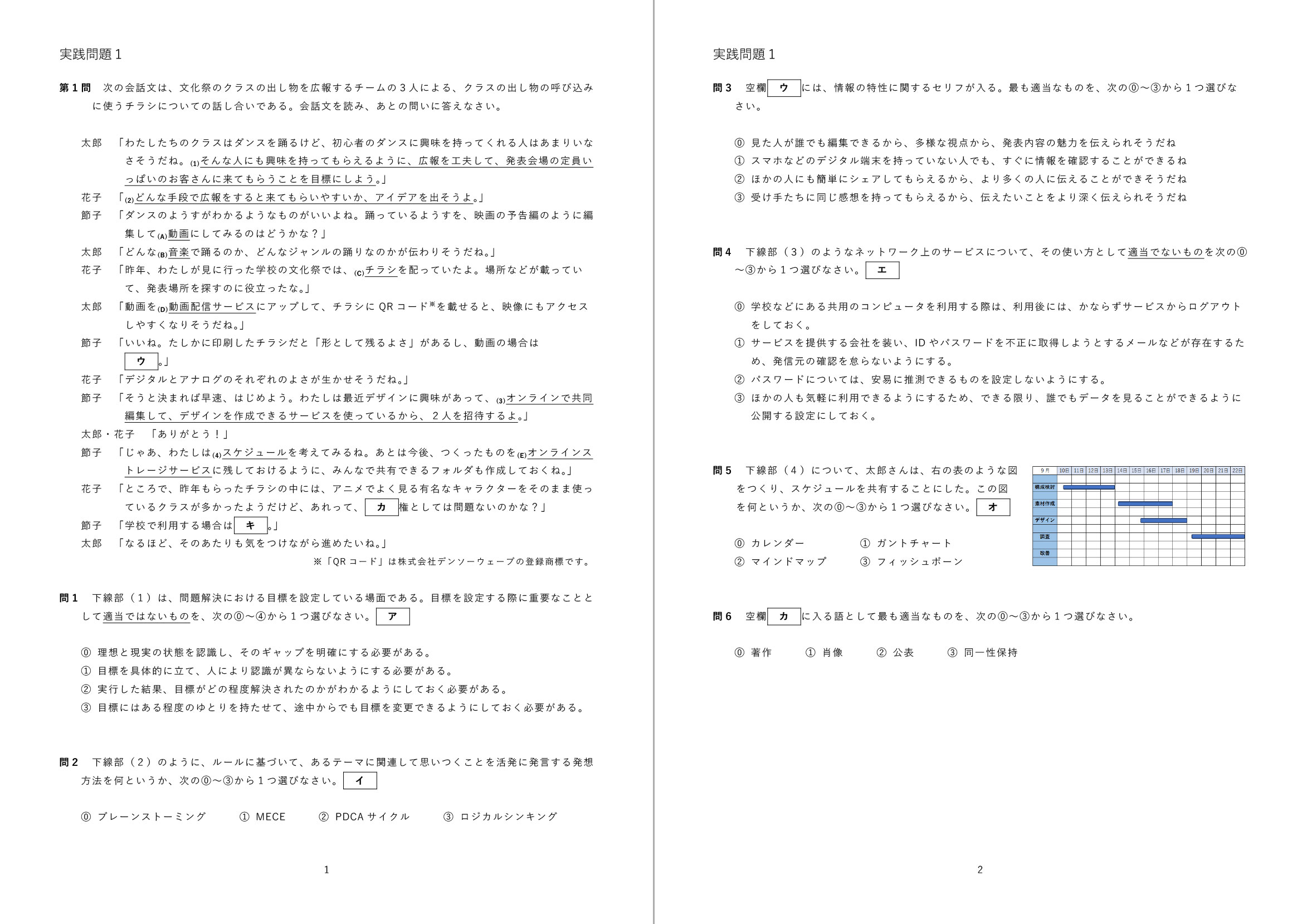

「情報Ⅰ ADVANCED」では、学習内容に基づき12の章に分けて構成しています。また、各章の最後には「章末問題」を、教科書の最後には「巻末問題」を配置しています。生徒は、節目節目で学習の成果を確認することができ、その後の学びに生かすことができます。

序章:情報社会に生きるわたしたち

- ※オリエンテーション的な位置づけの章です。

- なぜ情報について学ぶのか

- これから学ぶ「情報Ⅰ」について

第1章:情報社会の問題解決

- ※情報とメディアの特性や、情報社会の基本的な問題について学習する章です。

- 情報とメディア

- 情報社会とその課題

- 問題解決

+章末問題

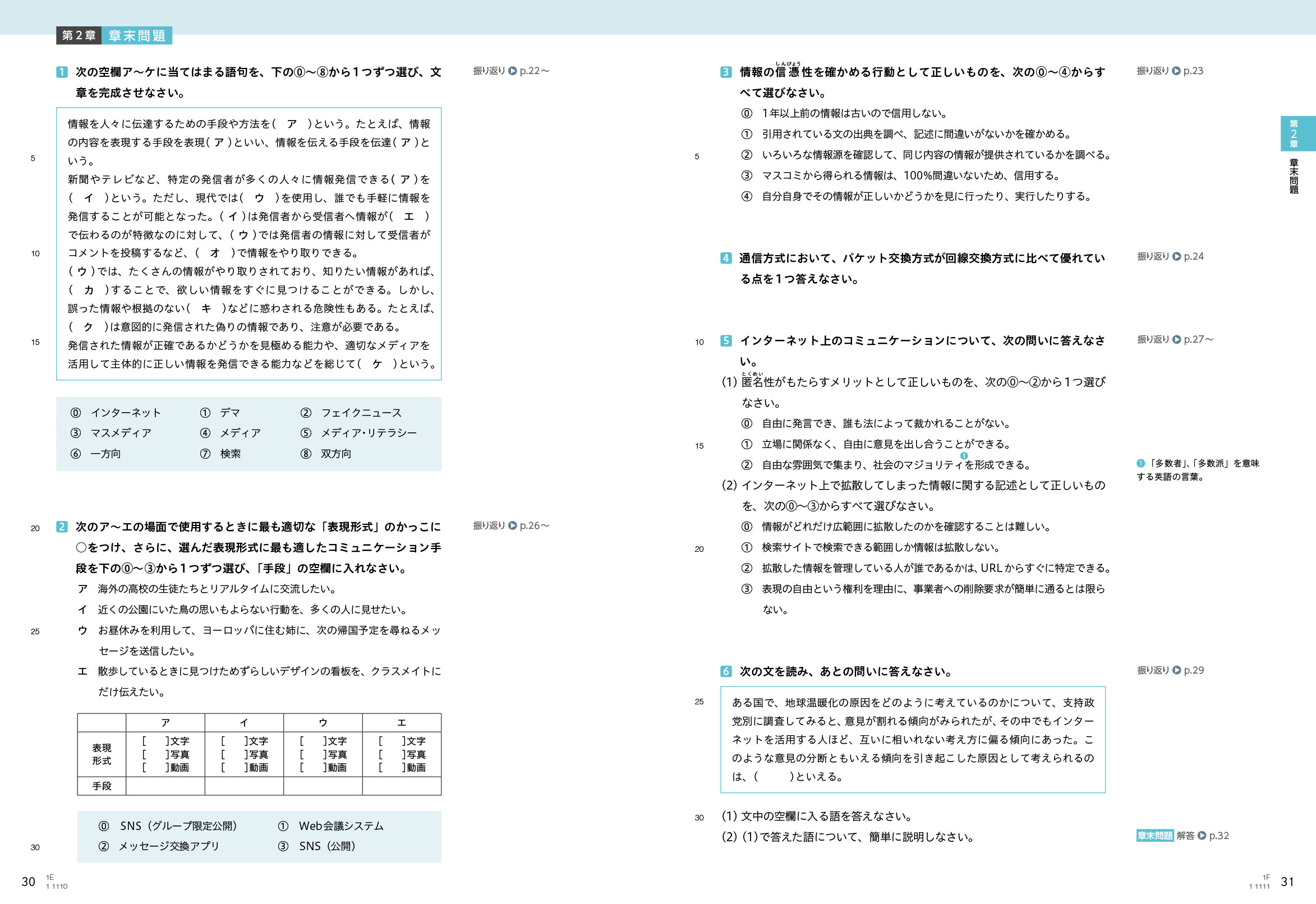

第2章:メディアとコミュニケーション

- ※インターネット時代のメディアとコミュニケーションのあり方について学習する章です。

- コミュニケーション手段の変遷、特性

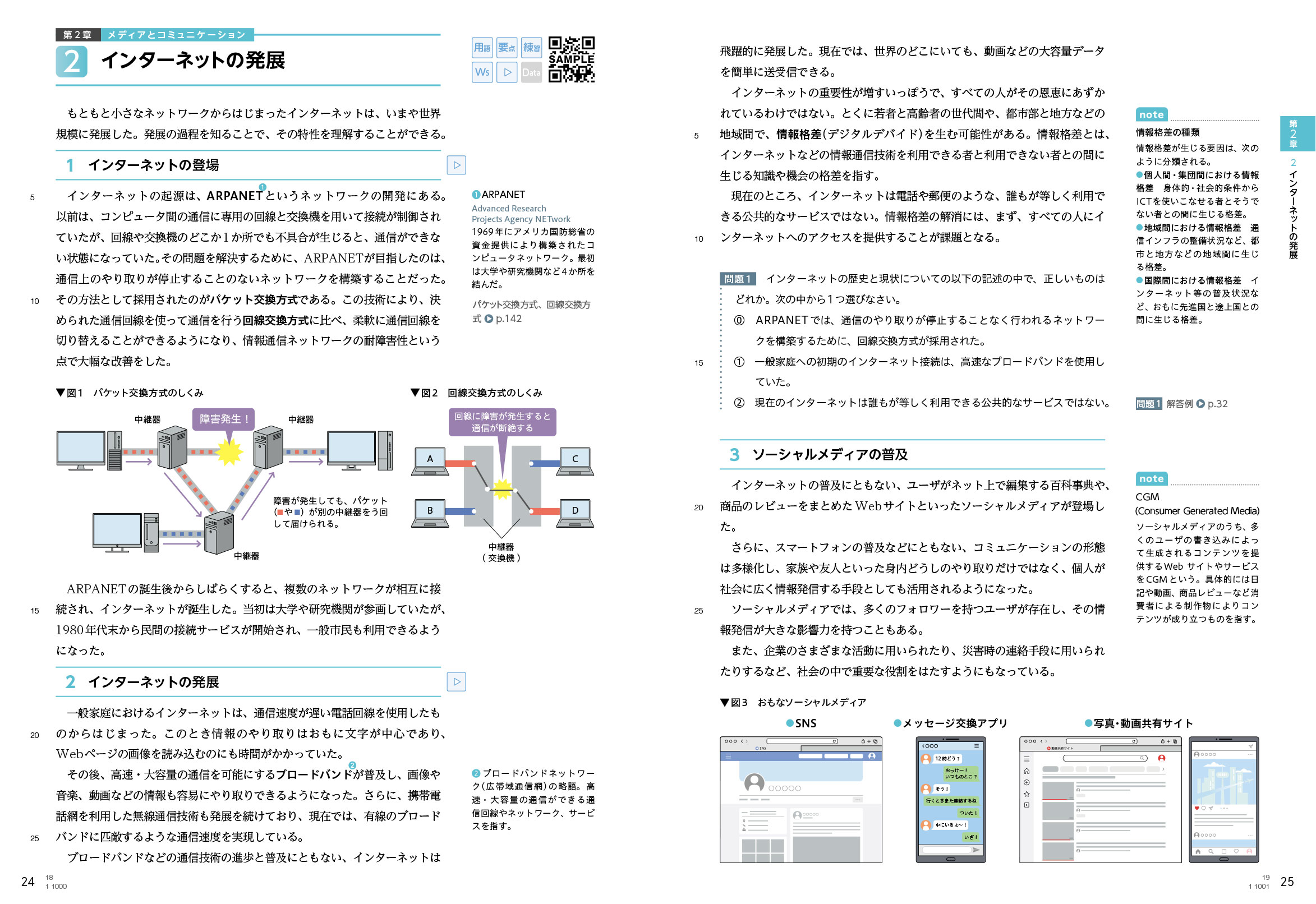

- インターネットの発展

+章末問題

第3章:情報デザイン

- ※情報デザインが果たすべき役割や技法などについて学習する章です。

- 情報デザインによる問題解決

- 情報デザインの工夫や技術

+章末問題

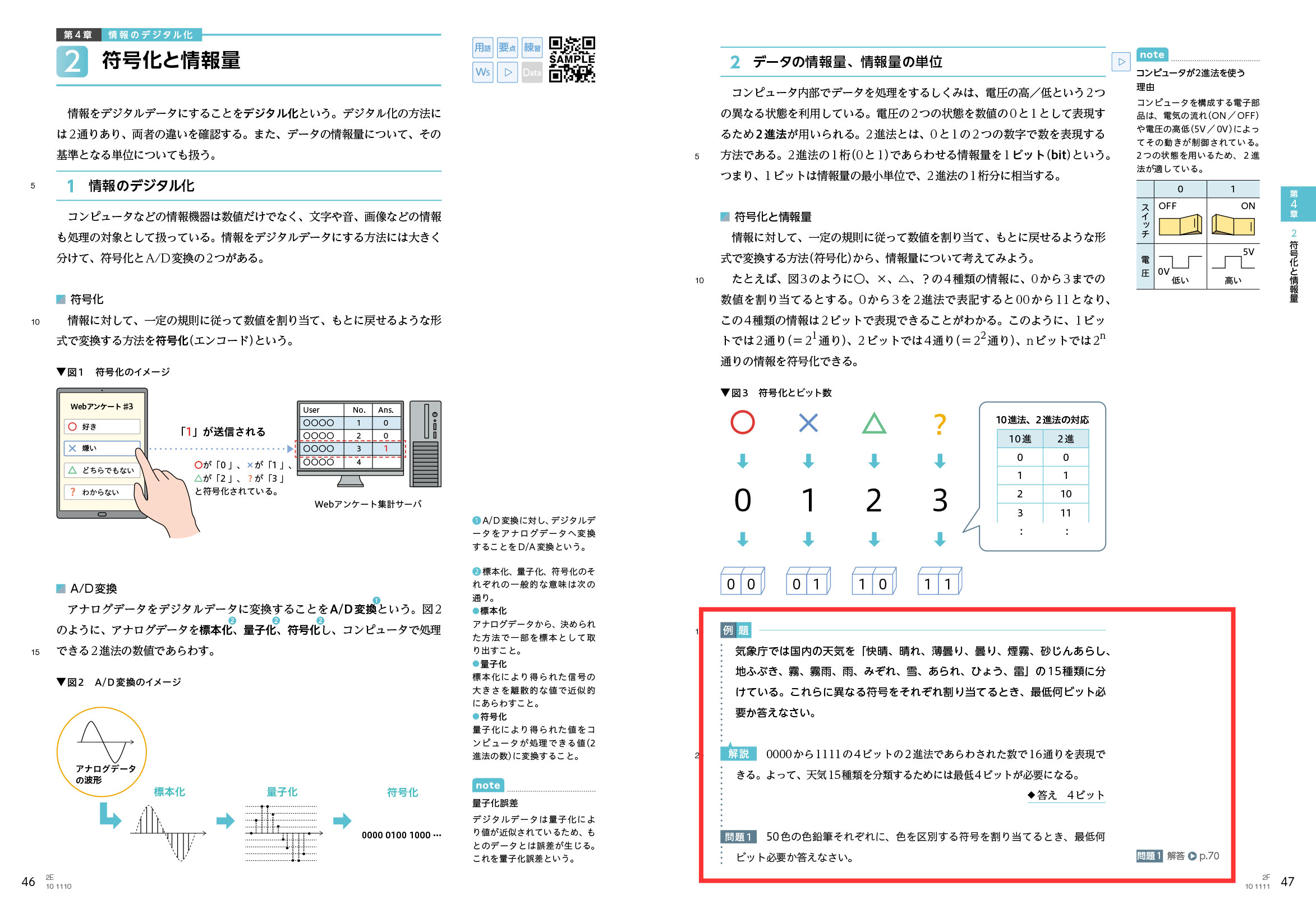

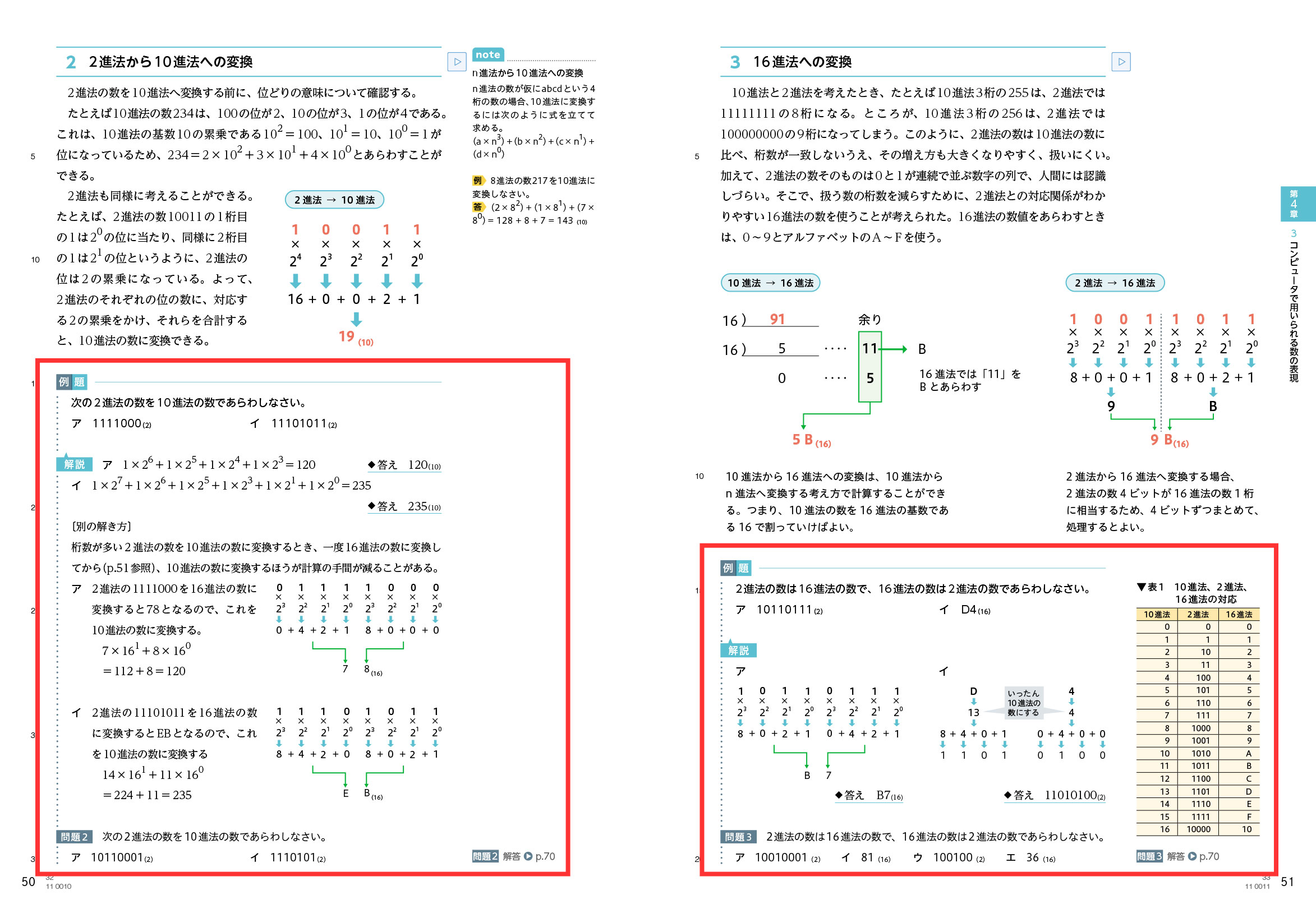

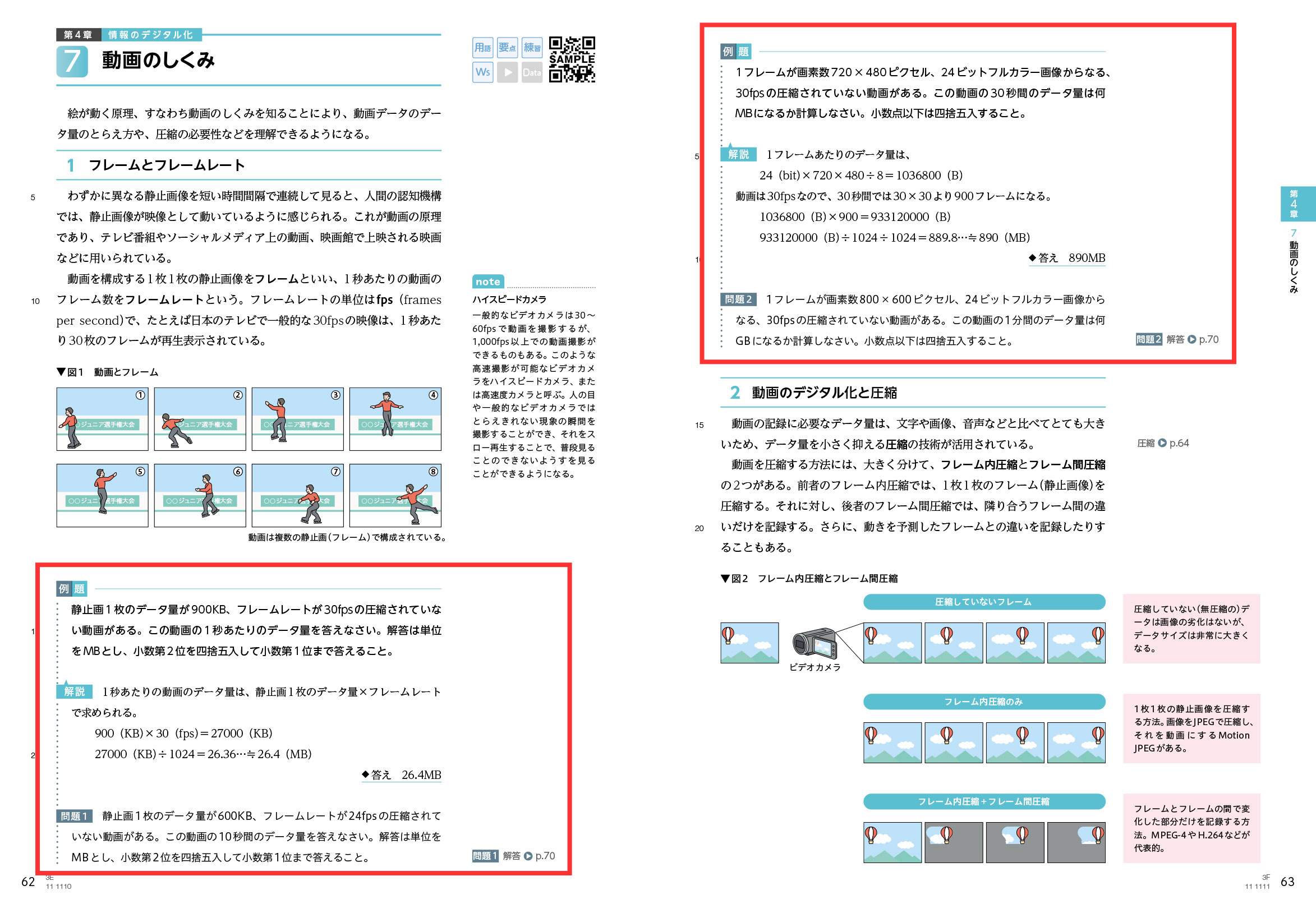

第4章:情報のデジタル化

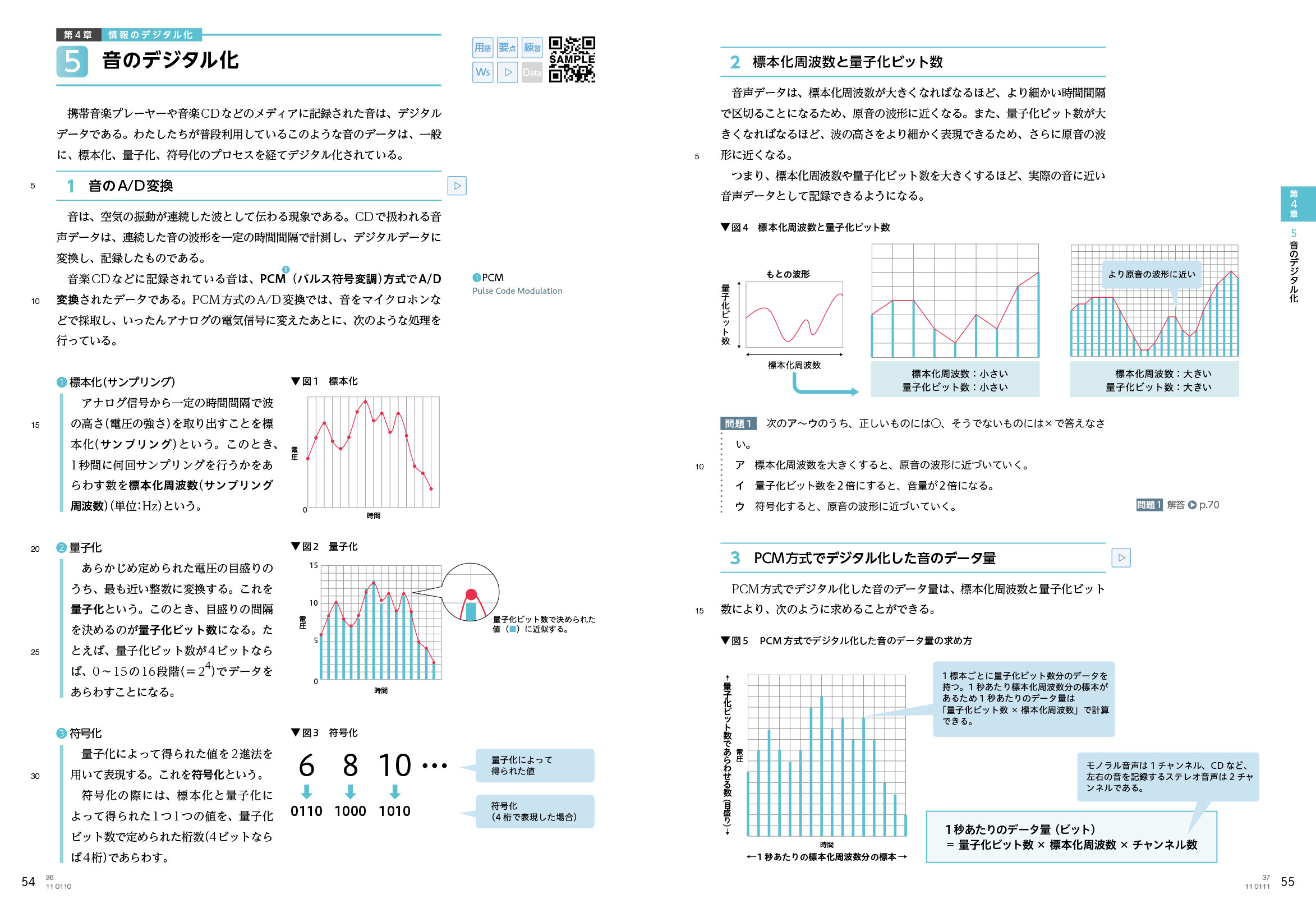

- ※情報のデジタル化について、そのしくみやデータの取り扱いについて学習する章です。

- アナログとデジタル

- 符号化と情報量

- コンピュータで用いられる数の表現

- 文字/音/画像/動画のデジタル表現

- データの圧縮

+章末問題

第5章:コンピュータのしくみ

- ※コンピュータが処理や計算(演算)を行うしくみについて学習する章です。

- ハードウェア

- ソフトウェア

- 2進法による計算

- 論理回路

+章末問題

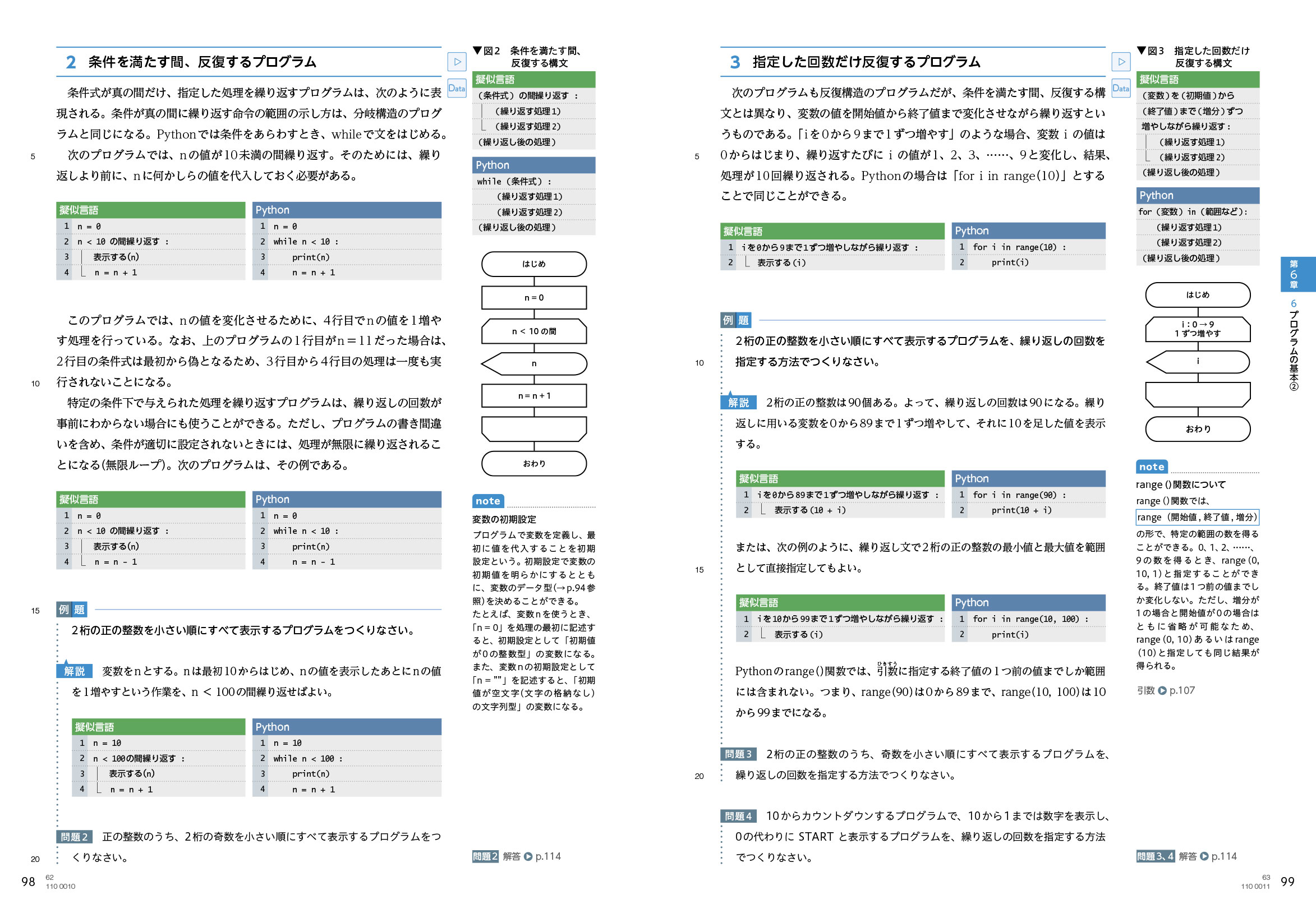

第6章:アルゴリズムとプログラミング

- ※アルゴリズムをプログラムで表現する方法について学習する章です。

- アルゴリズム、アルゴリズムの基本構造/表現方法

- プログラミング言語

- プログラムの基本

- 配列とその利用

- 関数・ライブラリ・API

- プログラム作成の流れと改善

+章末問題

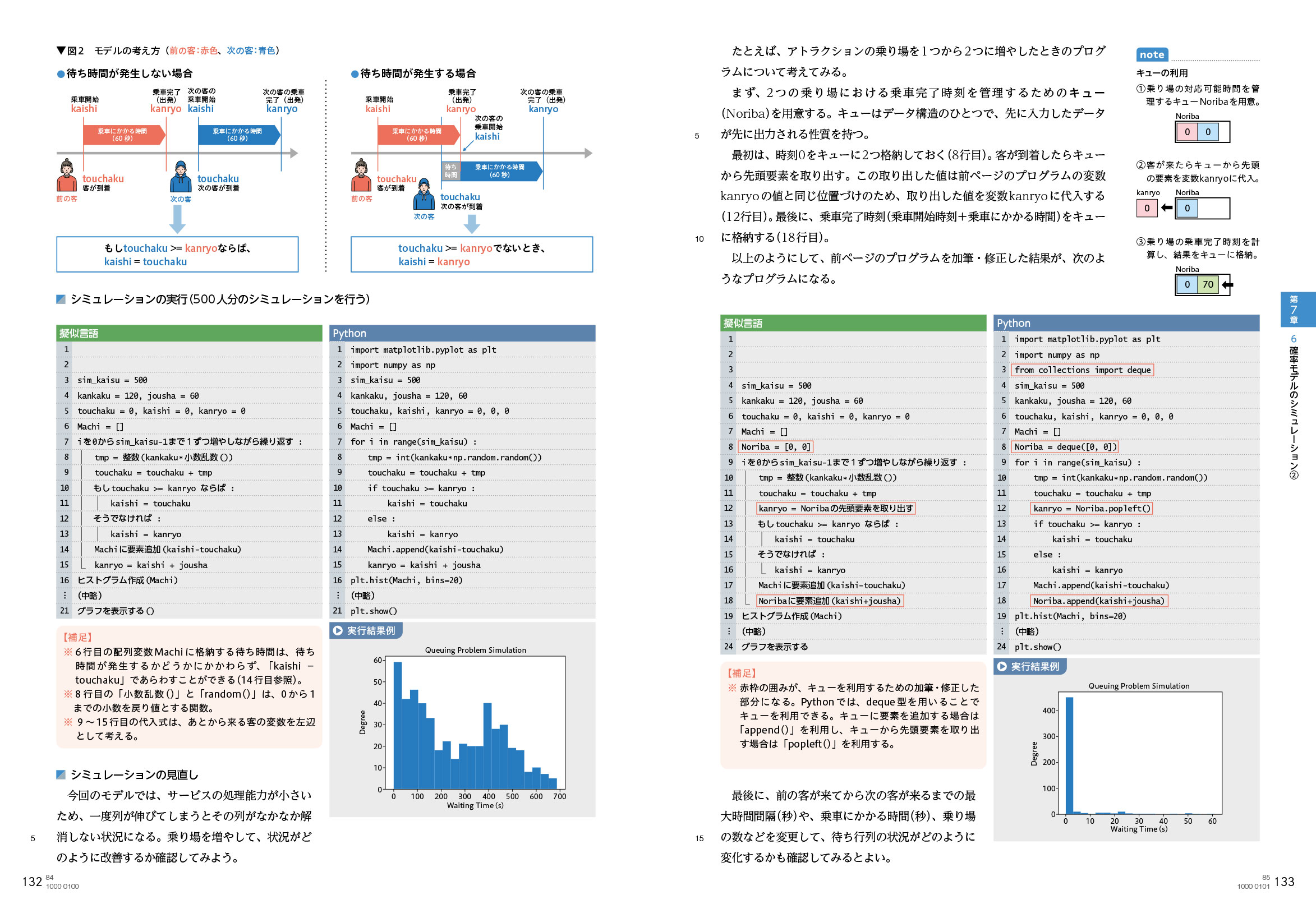

第7章:モデル化とシミュレーション

- ※モデル化やシミュレーションの手順について、具体例をもとに学習する章です。

- モデル化とは

- モデル化とシミュレーション

- 確定モデルのシミュレーション

- 確率モデルのシミュレーション

+章末問題

第8章:情報通信ネットワーク

- ※コンピュータネットワークの接続のしかたや安全に通信するしくみについて学習する章です。

- 情報通信ネットワークとは

- ネットワークの接続方法と通信速度

- 通信方式と階層モデル

- TCP/IPネットワーク

- WWWと電子メール

- 安全な通信

+章末問題

第9章:情報システム

- ※情報システムと情報システムにデータベースが果たす役割について学習する章です。

- 情報システムとは、情報システムの安全性

- データベースによるデータの管理

+章末問題

第10章:データの活用

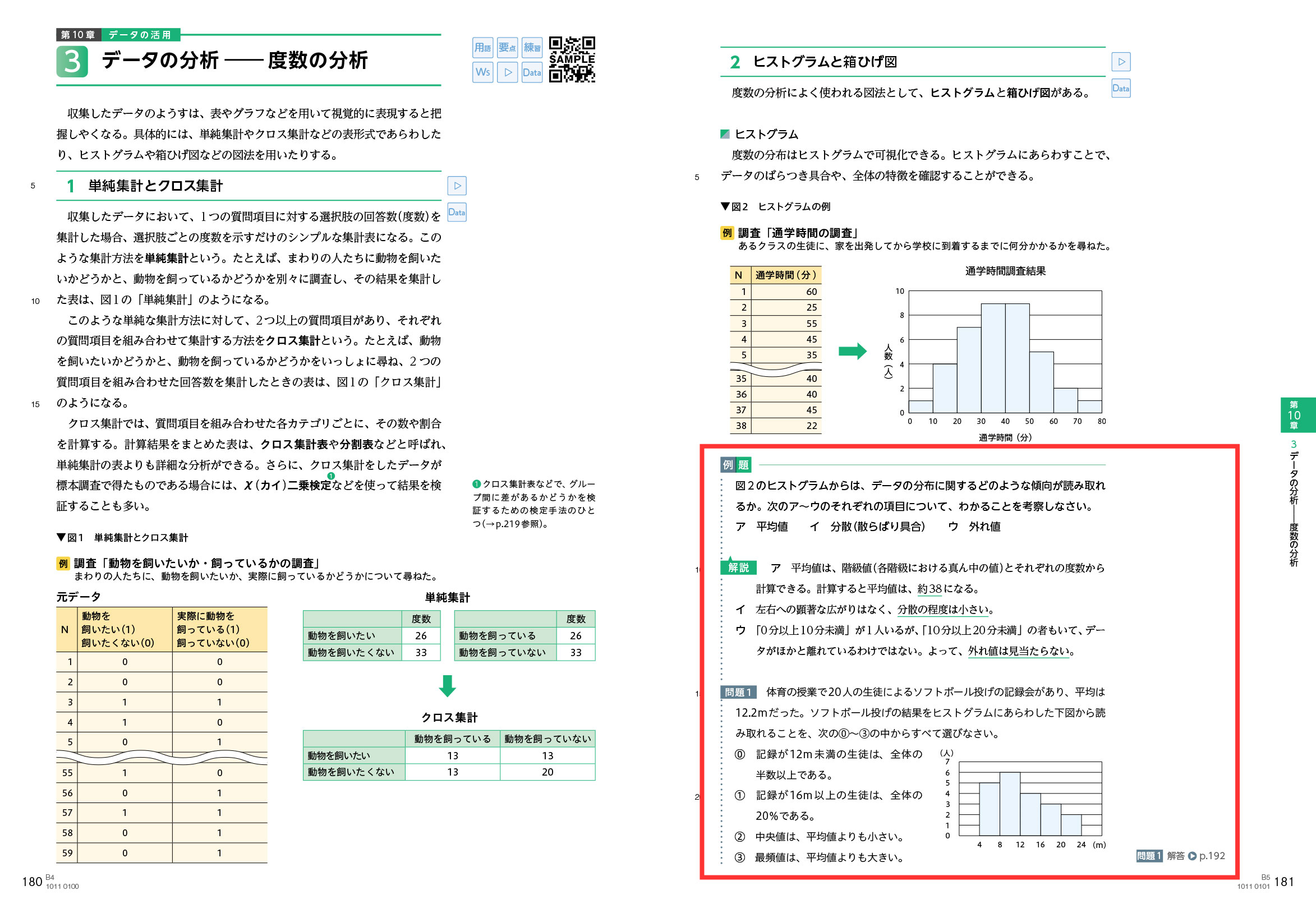

- ※ヒストグラムや箱ひげ図、散布図などを用いたデータ分析の方法について学習する章です。

- データ分析とは

- データの収集と整理

- データの分析度数の(度数の分析、2変量の分析、多変量の分析)

+章末問題

第11章:法の重要性と意義

- ※第1章でも扱った知的財産や個人情報、サイバー犯罪などについてより詳しく学習する章です。

- 知的財産の保護と活用

- プライバシー権と個人情報の保護

- サイバー犯罪と法

+章末問題

+巻末問題

研究・発展

- ※情報Ⅰの発展的な内容を扱うページになります。

- 2進法における実数の扱い

- コンピュータの計算における誤差

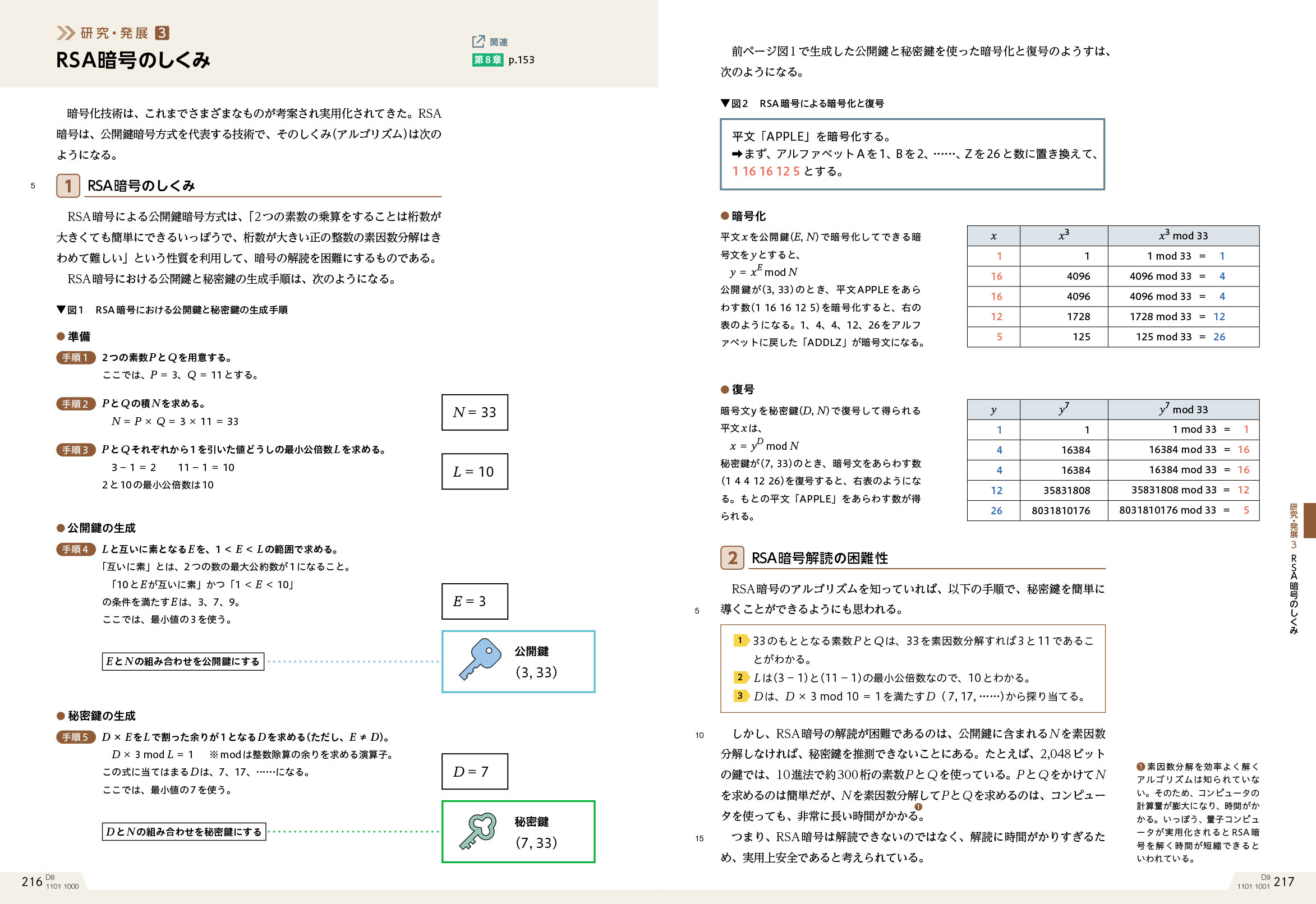

- RSA暗号のしくみ

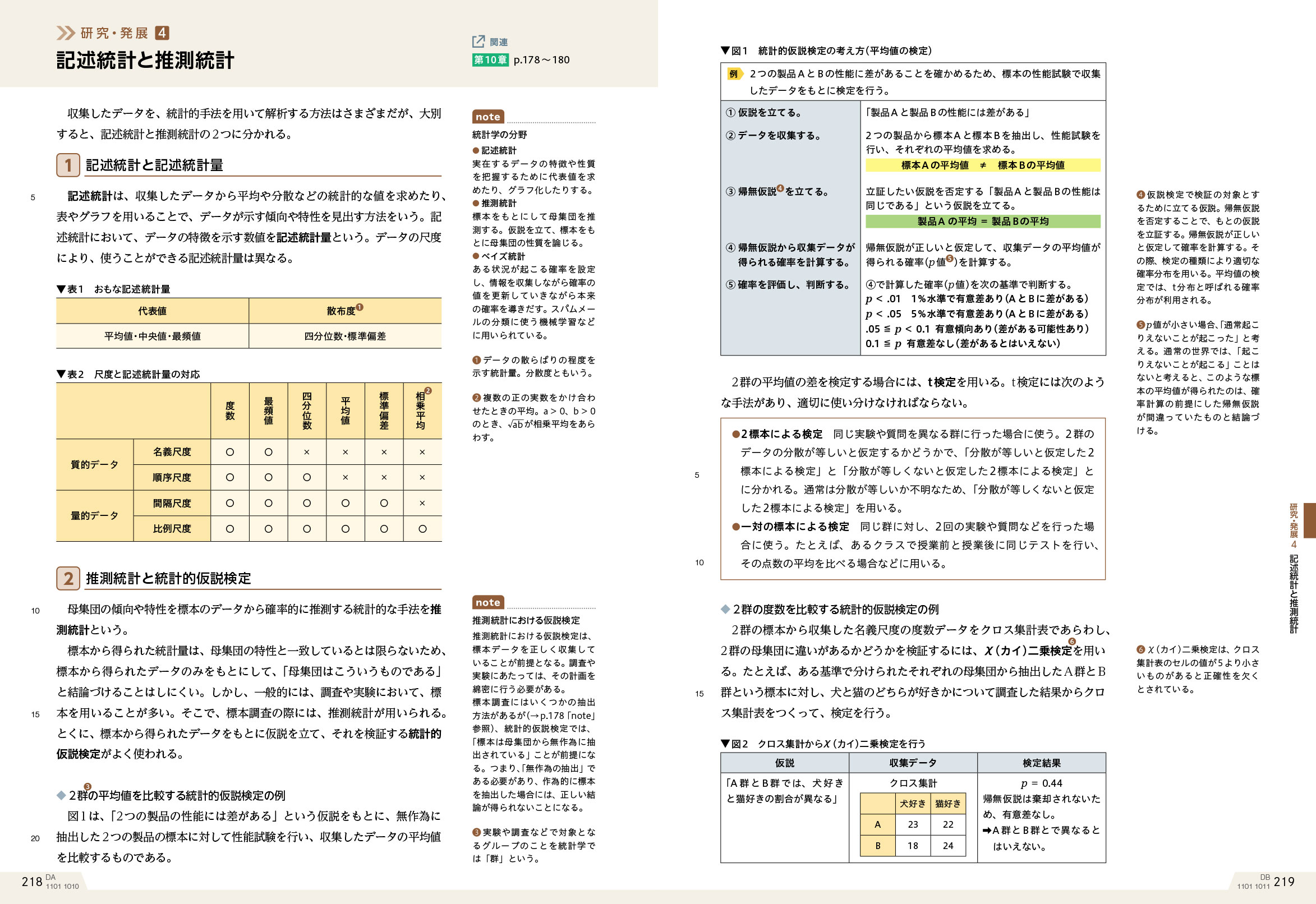

- 記述統計と推測統計

- テキストマイニング

著作関係者

著作者

- 黒上晴夫(関西大学教授)

- 堀田龍也(東京学芸大学大学院教授)

- 村井 純(慶應義塾大学名誉教授)

- ほか48名

取り組み

特別支援教育・カラーユニバーサルデザイン・UDフォント

星美学園短期大学日伊総合研究所客員研究員の大内進先生に校閲をお願いしました。特別支援教育の観点から、カラーユニバーサルデザインに配慮するとともに、全面的にユニバーサルデザインフォント(UDフォント)を用い、見やすさ、読みやすさ、わかりやすさに配慮した教科書づくりに努めています。

防災・安全教育

関西大学特別任命教授の河田惠昭先生に校閲をお願いしました。昨今の防災・安全教育の重要性から考えて、防災・安全に関わる内容を精査し、生徒に正しい知識をもたらす配慮を行っています。