学び!と歴史

学び!と歴史

承前

テレビの「西郷どん」は何とも珍妙なドラマ。配役の問題もあるし、演出の故か、時代考証の軽佻浮薄もあるのでしょうか、西郷隆盛なる人物の存在感がみえてきません。敵役とされている大久保利通や岩倉具視が何とも陳腐なピエロ。作者が語る女の視点なるものも読み取れません。この作品は何を伝えたいのでしょうか。

テレビの「西郷どん」は何とも珍妙なドラマ。配役の問題もあるし、演出の故か、時代考証の軽佻浮薄もあるのでしょうか、西郷隆盛なる人物の存在感がみえてきません。敵役とされている大久保利通や岩倉具視が何とも陳腐なピエロ。作者が語る女の視点なるものも読み取れません。この作品は何を伝えたいのでしょうか。

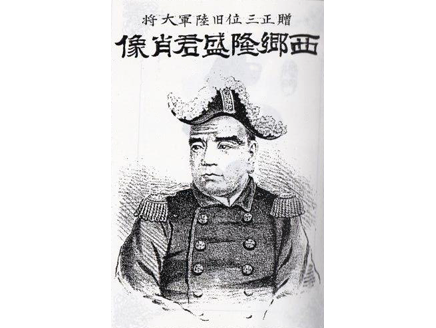

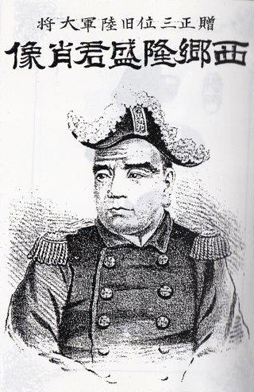

ちなみに1939年の東京帝国大学学生は西郷隆盛を「崇拝」「尊敬」する人物の筆頭にあげています。西洋人ではナポレオン。西郷は日本のトップエリートを魅惑した人物。なお西郷はナポレオン帽をかぶる肖像でナポレオンと一体化されてみられたこともあります。

このような西郷隆盛像を解体するために「西郷どん」を創作したのならまた一興。が、どうもそうでもないようです。この連載では日本人が尊敬する人物の筆頭にあげる人間がもつ磁場を問い質してきました。この問いを終わるにあたり、時代を超えて奔り続けている西郷隆盛の魅力、日本人の記憶に埋め込まれた西郷に託した日本人の幻影を瞥見することとします。

西郷は生きている

1891年(明治24)3月、新聞各紙は南洲西郷隆盛が生きているという鹿児島の風聞を「鹿児島の訛言」「鹿児島近傍の風聞」等の見出しで掲載、その噂を追っています。新聞「日本」は鹿児島新聞の記事を「露艦の来朝等の時事によりて浮み出でたる想像なるべくも南洲翁が我が儕と快呼したる昔日の思ひ出でて興あることなれば茲に掲ぐ」として、次のように紹介しています。

西郷翁以下の通り驍将(ぎょうしょう)が岩崎谷にて戦死(うちじに)のことはかねがね大に疑ひおり候處頃日(このごろ)風説するところに拠れば西郷翁を始め桐野利秋、村田新八、淵辺高照らの諸将は今に存生(そんじょう)なりとのことなり。今茲に聞こみしままを報道せんに西郷翁以下の諸将は城山没落の前々夜重囲を脱して串木野なる島平浦に到り同所より和船にて甑島に渡り同島桑浦にて魯国(ろこく)の軍艦某号に乗りくみ同国ウラジオストック港に上陸し西比利亜(しべりあ)の一兵営に潜み魯兵(ろへい)の訓練に従事(じゅうじ)し居りしに去十七八年頃黒田清隆氏が欧州巡回の際其の事を聞こまれ窃(ひそか)にその兵営を訪ひて面会し大に日本将来の事を謀議し約するに明治24年(初期国会開設の翌年)帰朝の事を以てしたり。是を以て西郷翁以下の諸将はその約を以て履(ふ)みて帰朝せんと欲し魯国政府にその事情を告げしに同国政府も諸将の同国を去るを惜むといへども諸将が故国を懐ふの情を以て察し然らば軍艦を以て護送せんとて其の名を皇太子の漫遊に藉り数艘の軍艦を以て護送し来る筈なりとの事なり云々

1891年は、89年の大日本帝国憲法発布、皇室典範制定を受け、90年の教育勅語で国家の精神的規範が提示され、帝国議会の開会で立憲君主国日本の門出を謳歌する時代の気分が横溢していました。この新時代到来という空気は、欧米列強に連なる文明謳歌の潮流がある一方、文明化に呑み込まれることへの危機感が醸成され、国粋を説くナショナリズムの風潮が時代を染めていきます。ここには立憲国家として発足したばかりの日本の前途への不安があります。この不安感こそは、西郷が「明治24年帰朝」と約定したとの言説を生み、大国ロシアへの猜疑心にうながしたといえましょう。

この潮流こそは、文明開化を大義とした明治政府の欧化路線に異議を唱え、廟堂を去り、遂に「政府問責」を掲げて決起した西郷隆盛生存伝説を生み出させて心意でないでしょうか。そこには、シベリア鉄道起工式出席のために漫遊中のロシア皇太子ニコライが来日するというニュースに怯える人心の動揺がありました。日本の人心は、「恐露病」といわれるほどに、大国ロシアの陰に怯えていました。この想いこそは、西郷がロシア皇太子一行と共に来るとの言説を生み、廟堂を牛耳る顕官に鉄槌を下してくれるとの密やかな言動を増幅させたのです。まさに城山で死んだ西郷は、国家の在り方を突破する活力とみなされ、時代の空気を引き裂き奔りぬける存在にほかなりません。

「西郷翁」が生める幻想

新聞雑誌は「西郷存命説」という言説を多々論じてあきません。何が死せる西郷への幻想を生んだのでしょうか。そこには、先に紹介した「西郷星」によせた人心の帰趨に通じる屈折した心理が読み取れます。「毎日新聞」は「人傑の払底 T、T生」なる論評で西郷幻想を論じています。

西郷隆盛は十年の役に没せしにはあらで遠く露国に渡り這般露国皇太子の来遊に扈(こ)して帰朝すると、是済東人の野語ならん、先西郷の存否如何は別として兎に角我が国民が久しく英傑の士に渇したることは是等無稽の伝説を家毎に唱し人毎に和するを見ても知らるべし、余輩は今の世に一人の政治家なしとは謂はず、先朝に在りては井上(馨)伯の如き後藤(象二郎)伯の如き青木(周蔵)子の如き皆国家棟梁の材ならん、立憲政治を運施するに有用の人ならん、然るを我が国民は是等の諸君を度外視して捲々南洲翁の再来を喃々するものは何の故ぞ、蓋翁のごときは詐する立憲的政治家を以てす可からざるも、共に度量濶大にして能く衆を容れ、廉潔高風指を財利に染めざること「不為児孫買美田」の詩句其の一端を見るに足れり、当世の立憲的政治家と称する人誰か此の意気を負ふ者ありや、夫渇者を思ひ、飢者食を思ふ、此の人傑払底の時、特に廉潔の風、地を払ふの今日、我が国民が今更の様に翁を慕ふ至情の深きも「時艱憶偉人」の古言に違はずとや云はんが、されど翁の存否奈何は余輩の問ふ所にあらざるなり

ここには、立憲政治なるものも民の声に耳かたむけず財利と名誉欲にとらわれた政治でしかないのだとの思いみなし、その対極に「子孫のために美田を買わず」との言にみられる西郷像、名利を求めない南洲翁へ熱い思いがうかがえます。この南洲像は、「宮室の荘厳、衣服の美麗、外観の浮華」に身を託す「文明の徒」に対する根源的な批判者、野にある暮らしの営みへの愛着を表明したものにほかなりません。まさに西郷隆盛は、大地にたたずみ、民の目線を代弁し、己の一身を顧みることなく、国家に異議申し立てをしてくれる土の香りを帯びた永久革命家とみられたのではないでしょうか。その相貌には、どこか中国革命の雄毛沢東と共有しうる臭気が漂い、死してなお生者を奔らせる磁場が漂っていると想うのですがいかがでしょうか。

※「斉東人」は愚か者のこと

参考文献

- 仙橋散史『贈正三位陸軍大将西郷隆盛君生存記』 井ノ口松之助 1891年

- 大濱『天皇と日本の近代』2010年 同成社