学び!とPBL

学び!とPBL

1.OECD東北スクールとレッジョ・エミリア市

東北復幸祭〈環WA〉in PARISを半年後に控えた2014年2月、OECDの教育スキル局から「EU代表団がレッジョ・エミリア市に視察に行くので一緒に行かないか」とお誘いを受けました。東北スクールの進行でどん底にいた私にとって、何より心ときめく知らせでした。

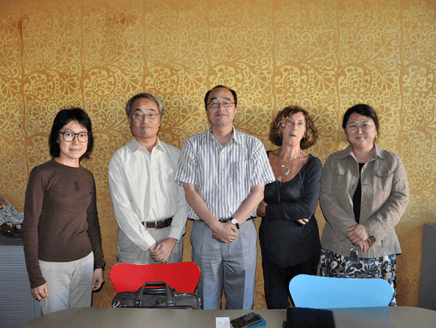

図1 レッジョ・チルドレンにて(2003年) 私がこのイタリアのレッジョ・エミリア市の幼児教育─レッジョ・エミリア・アプローチ─を知ったのは1990年の初め頃で、2003年と2010年に訪問したことがあります。時数が減ったり、小中高の教員が減ったりと、ろくなことがない美術教育に絶望しかけた頃、唯一の希望を与えてくれた教育システムでした。

図1 レッジョ・チルドレンにて(2003年) 私がこのイタリアのレッジョ・エミリア市の幼児教育─レッジョ・エミリア・アプローチ─を知ったのは1990年の初め頃で、2003年と2010年に訪問したことがあります。時数が減ったり、小中高の教員が減ったりと、ろくなことがない美術教育に絶望しかけた頃、唯一の希望を与えてくれた教育システムでした。

この教育は第二次世界大戦後の混乱期のイタリアで、住民の手によって築きあげられた手作りの教育システムです。今日の世界の最先端に立つ教育実践とも言われており、その教育方法は「レッジョ・エミリア・アプローチ」と呼ばれています。実践記録は外郭団体である幼児・児童教育研究機関「レッジョ・チルドレン」によって美しい本やビデオにまとめられ、世界中から愛され続けています。

レッジョ・エミリア・アプローチは、1991年のNEWSWEEK誌に、ハーバード大学のハワード・ガードナーによって「世界一の創造性教育」と紹介され、一気に世界的にその存在が知れ渡るようになりました。これにより世界中から教育学者や幼児教育関係者が頻繁に見学に訪れるに留まらず、子どもをレッジョ・エミリア市で学ばせたいと、海外からも転入してくるようになります。

図2 レッジョ・エミリア市の教育書籍 日本では、2001年の「国際イタリア年」に、ワタリウム美術館にて「子どもたちの100の言葉展」が開催され、大きく話題となります。2003年には東京大学の佐藤学氏や秋田喜代美氏の監修によるビデオ記録「子どもたちの100の言葉 レッジョ・エミリア市の挑戦」が小学館から発売され、学校教員を中心に支持が広がります。さらに2011年には再びワタリウム美術館にて「驚くべき学びの世界展」が開催され、21世紀の新しい「レッジョ・アプローチ」の姿が披露されました。

図2 レッジョ・エミリア市の教育書籍 日本では、2001年の「国際イタリア年」に、ワタリウム美術館にて「子どもたちの100の言葉展」が開催され、大きく話題となります。2003年には東京大学の佐藤学氏や秋田喜代美氏の監修によるビデオ記録「子どもたちの100の言葉 レッジョ・エミリア市の挑戦」が小学館から発売され、学校教員を中心に支持が広がります。さらに2011年には再びワタリウム美術館にて「驚くべき学びの世界展」が開催され、21世紀の新しい「レッジョ・アプローチ」の姿が披露されました。

OECD東北スクールの中で「被災地から新しい教育を」と考えたとき、私とOECDのシニアアナリストの田熊氏が共通に思い描いたのは、まさしくこのレッジョ・エミリア市の幼児教育でした。二人の間で、「レッジョ・エミリアを超える教育を」がいつしか合い言葉となり、その志は今も続いています。「レッジョ・エミリア市の幼児教育」はOECD東北スクールの原点の一つでもあったのです。

2.アトリエリスタと「図像的言語」

レッジョ・エミリア市の幼児教育は、1945年の第二次世界大戦終戦直後のイタリア北部の同市に生まれました。それまでのイタリアの幼児教育は、一般的には幼児をカトリックの修道女に預けて「しつけ」ればいい、という前近代的な考え方が一般的で、民衆的な子育ての域から脱するものではありませんでした。小学校の教師であったローリス・マラグッツィ(Loris Malaguzzi, 1920~1994)は、ピアジェやヴィゴツキー、デューイらの科学的な教育を学び、レッジョ・エミリア市に子どもたちの主体性を基礎とした革新的な教育をつくるために尽力し、長く市の教育を先導することになります。

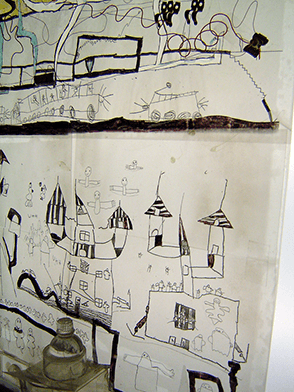

図3 レッジョ・チルドレンに掲示されていた作品 レッジョ・アプローチのもっとも特徴的な点は、市内の21の幼児学校(3〜6歳)と13校の乳児保育所(0〜3歳)のすべてに美術の専門家「アトリエリスタ」を配置し、そのアトリエリスタを中心に各学校のカリキュラムを組み立てている点にあります。いずれのカリキュラムも造形的な活動を基礎に置き、これを発展させて「自然」や「社会」「言語」「音楽」「身体」などの認識へと広げていきます。子どもたちにとって描画活動は一つの言語として機能していると考えられ、「図像的言語」と呼ばれています。文字文化の定着していない幼児にとって、図像はもっとも率直に発することのできるコミュニケーション手段であり、造形活動は精神活動と身体活動が一体となった総合的な活動ということができるのです。レッジョ・エミリア・アプローチは決して狭義の芸術教育ではなく、子どもたちの認識や創造力を育む基礎に造形活動を位置づけているという点に留意してもらいたいと思います。子どもたちの素朴な作品はデザイナーの手を介して、洗練されたアートとなってわれわれの目に触れることになります。

図3 レッジョ・チルドレンに掲示されていた作品 レッジョ・アプローチのもっとも特徴的な点は、市内の21の幼児学校(3〜6歳)と13校の乳児保育所(0〜3歳)のすべてに美術の専門家「アトリエリスタ」を配置し、そのアトリエリスタを中心に各学校のカリキュラムを組み立てている点にあります。いずれのカリキュラムも造形的な活動を基礎に置き、これを発展させて「自然」や「社会」「言語」「音楽」「身体」などの認識へと広げていきます。子どもたちにとって描画活動は一つの言語として機能していると考えられ、「図像的言語」と呼ばれています。文字文化の定着していない幼児にとって、図像はもっとも率直に発することのできるコミュニケーション手段であり、造形活動は精神活動と身体活動が一体となった総合的な活動ということができるのです。レッジョ・エミリア・アプローチは決して狭義の芸術教育ではなく、子どもたちの認識や創造力を育む基礎に造形活動を位置づけているという点に留意してもらいたいと思います。子どもたちの素朴な作品はデザイナーの手を介して、洗練されたアートとなってわれわれの目に触れることになります。

図4 アトリエリスタのヴェア・ヴェッキ氏と(2010年) 2003年にレッジョ・チルドレンに訪問した折り、このアトリエリスタについていくつかインタビューをしています。アトリエリスタは美術の専門家であれば誰でも応募することができますが、採用後に教育学のトレーニングを受けなければならないとされています。アトリエリスタには伝統的な油彩画家もいればコンピュータ・グラフィックの専門家もいますが、彼らは表現形態すべてについて学び、それらをどう教育に生かしていくのかを研究します。近年表現形態が多様化し、アトリエリスタの研修にもダンスや演劇など様々な分野を取り入れるようになりました。アトリエリスタは意識の高い者が多いのですが、さらに常に自ら学んでいなければならない、と言っていました。近年では、小学校にアトリエリスタを配置する試みも行われていると言います。

図4 アトリエリスタのヴェア・ヴェッキ氏と(2010年) 2003年にレッジョ・チルドレンに訪問した折り、このアトリエリスタについていくつかインタビューをしています。アトリエリスタは美術の専門家であれば誰でも応募することができますが、採用後に教育学のトレーニングを受けなければならないとされています。アトリエリスタには伝統的な油彩画家もいればコンピュータ・グラフィックの専門家もいますが、彼らは表現形態すべてについて学び、それらをどう教育に生かしていくのかを研究します。近年表現形態が多様化し、アトリエリスタの研修にもダンスや演劇など様々な分野を取り入れるようになりました。アトリエリスタは意識の高い者が多いのですが、さらに常に自ら学んでいなければならない、と言っていました。近年では、小学校にアトリエリスタを配置する試みも行われていると言います。

今回のOECDからの誘いは、EUの視察団に交じって、保育現場を実際に見られるというのですから、何があっても行かなければなりません。急遽調査チームを編成し、OECD東北スクールのサポートをしてくれている学生も加えて、イタリアに飛びました。