高等学校 美術/工芸

高等学校 美術/工芸

鉛筆デッサンの表現を追求しよう

2.目標

意図に応じて材料や用具の特性を生かしたり,表現方法を工夫したりして表すといった創造的な技能を身に付ける。

作品や写真などを様々な観点から鑑賞した上で,伝統的かつ創造的側面から美術の働きや美術文化を深く捉え,そのよさや美しさを創造的に味わう。

造形的な見方・考え方を働かせて,創造活動の喜びを味わい,多様な表現方法や,生活や社会の中の美術の働き及び美術文化と幅広く関わり,主体的に表現や鑑賞の創造活動に取り組む。

3.準備(材料,用具)

4.評価規準

鉛筆や練ゴムなどの特性を理解して,表現したい内容に応じた道具を選択しながら制作できている。

世の中にある有名人の写真を鑑賞し,その色や構図,被写体の表情等から自分が一番魅力的だと感じた作品を選択できている。選んだ写真をよく鑑賞しながら自分の作品に結び付けることができている。

写真から自分の興味のある有名人を選び,自分の主観も活かしつつ,豊かに表現できている。造形的な見方・考え方を働かせ,他者の作品や世の中の作品を鑑賞することができる。

5.本題材の指導にあたって

使用する主な画材は画用紙と鉛筆であり,描く対象が人物の顔であることからも,同様の題材は多くの学校で既に行われているだろう。以下4点から,このようなクラシカルな題材を高校1年生に実施する理由を説明する。

色や形を重視する美術において,基礎となるのはデッサン力である。実践を通して鉛筆のグレーの階調を理解することで,美術の基本となる描写する力が身に付くと考えられる。スマートフォンなどが普及した現代社会において,高校生にアナログな体験をさせることは重要である。カッターで鉛筆を削るなど,手先を使う動きは美術教育において意識して教えたいと考える。

現代において,多くの情報から必要なものだけを選び取る能力は重要である。一昔前に同様の題材を行った際,生徒達は雑誌を用いて主題を選択していた。しかし現在はほとんどの生徒がインターネットを活用して,主題となる写真を選び出している。ある情報を探し出し,選択する能力は主題の生成に不可欠である。

一説によると,フェルメールはカメラ・オブスキュラを用いることで,リアリズムに富んだ新たな画面構成を行った。20世紀に入ると「フォトリアリスム」という新たなジャンルも出現した。写実的かつ平面的なフォトリアリスムの絵画表現は,カメラの仕組みを学び直すことで生まれたのである。発明品を改めて分析し,新たなアイデアを生む姿勢は現代においても重要である。本題材を取り組むことを通して生徒たちは,各メディアの特徴を把握し活用することを学ぶ。メディアの分析と活用は,本題材のテーマであるといえる。

制作過程において生徒たちは,多かれ少なかれ他者と比較して劣等感を感じ,自分の力量に苦しむ。その劣等感が膨れ上がると美術への苦手意識が増し,さらに劣等感に苛まれるという負のサイクルに陥ってしまう。この負のサイクルから脱するためには,作品を褒められるという体験が必要である。本題材の最後の1時間は合評を行い,他の生徒作品の素晴らしい部分を互いに褒め合うという活動を行う。また校内展示を行うことで,授業に参加していない生徒や他の教員から評価を受ける機会が生まれる。本題材は万人にわかりやすいリアリティがあるため,他者から褒められることが多い。褒められることで生徒たちは自己肯定感や幸福感を持ち,美術の活動を楽しく感じるだろう。美術Ⅰの導入として取り組むのにふさわしい題材と言える。

6.題材の指導計画

時間 |

学習活動の流れ |

指導上の留意点 |

評価規準,評価方法 |

|---|---|---|---|

1 |

導入 |

仕上がりのイメージをもてるようにする |

【学びに向かう力,人間性等】観察 |

1 |

技法の演習 |

本題材で用いる技法を演習する。 |

【知識及び技能】スケッチブック(観察) |

6 |

制作 |

①転写後,余白の汚れは練ゴムで取り,きれいな白にしておいた方が良い。 |

【思考力,判断力,表現力】作品,観察 |

1 |

まとめ |

合評では自分の作品と他者の作品のコメントを発表するが,抽象的な言葉は避け,具体的に述べるようにする。 |

【思考力,判断力,表現力】観察,ワークシート |

6.授業を終えて

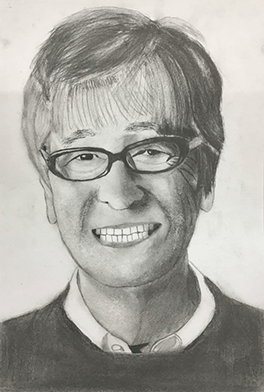

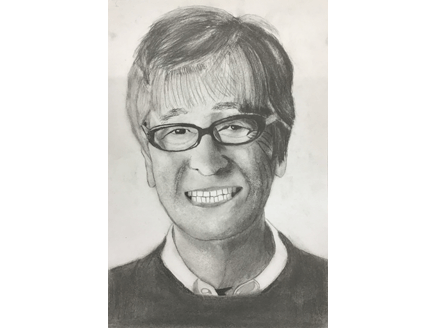

大きく分けて3つの成果があった。1つ目は展示した時の他者からの反応である。本作品の仕上がりは,本物の写真と見間違うほどである。そのため,校内展示をした時に他の生徒や教員からたくさんのお褒めの言葉をいただいた。自分の作品が褒められる体験は,制作者にとって最もモチベーションが上がることである。2つ目は制作に没頭できることである。生徒達は思い入れのある有名人の顔を扱うことで自分の作品に愛着が増し,リアルを追求したくなる。このことにより,提出のための作品ではなく自身を満足させるための作品を目指すことが出来た。3つ目は,生徒達の観察眼や鑑賞の力が鍛えられたということである。細部まで観察しながら制作することで,自然と観察眼が鍛えられる。この観察する能力は鑑賞することにも繋がると考えられる。

描写の基礎として,鉛筆デッサンを用いる学校は多く存在するだろう。本題材の特徴は初めて鉛筆で描く生徒にとって熱中できるものであり,また完成度,満足度の高い作品が仕上がるということである。美術教育の導入として有用な題材といえるだろう。