学び!とPBL

学び!とPBL

1.学園祭前夜

図1 福島ブースの準備 2019年3月27日、準備を万端に整えた私たちの一行は台湾に向け出発しました。成田で一泊し、深夜まで学生と生徒の打ち合わせが続きました。中国語に通じた学生や院生のサポート体制は頼もしい限りでした。

図1 福島ブースの準備 2019年3月27日、準備を万端に整えた私たちの一行は台湾に向け出発しました。成田で一泊し、深夜まで学生と生徒の打ち合わせが続きました。中国語に通じた学生や院生のサポート体制は頼もしい限りでした。

学園祭の前日の29日、台中市の立人高級中學に到着すると、すでに祭の準備は始まっていました。同校の私たちのパートナーは、そのような忙しい合間に会いに来てくれ、再会を喜ぶ間もなく、すぐにブースと「希望のヒカリ」の準備に取りかかりました。

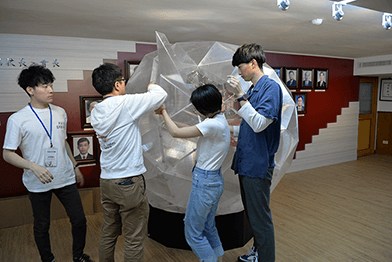

図2 「希望のヒカリ」の組み立て 「希望のヒカリ」は、同校の校史資料室に置いてもらえることになり、そこで組み立てていくと、オブジェがイメージしていたものよりはるかにより大きく、高さが天井ギリギリとなってしまいました。「迷惑にならないか」と校長先生に聞きましたが、「大きいことはとてもいいことだ!」と喜んでくれました。一部の生徒らは傍らで、本校に贈呈する折り鶴による「福」の文字を組み立てていました。校長先生は、一連の作業を興味深そうに見ていました。

図2 「希望のヒカリ」の組み立て 「希望のヒカリ」は、同校の校史資料室に置いてもらえることになり、そこで組み立てていくと、オブジェがイメージしていたものよりはるかにより大きく、高さが天井ギリギリとなってしまいました。「迷惑にならないか」と校長先生に聞きましたが、「大きいことはとてもいいことだ!」と喜んでくれました。一部の生徒らは傍らで、本校に贈呈する折り鶴による「福」の文字を組み立てていました。校長先生は、一連の作業を興味深そうに見ていました。

図3 福島ブースに集まる台湾の高校生 外では、福島の生徒たちに台湾のパートナーたちが手伝う形で福島のブースの展示の準備に大わらわでした。持ち運びできる展示物にしようと、ポスターをタペストリーの形にまとめそれらの配置を考えました。その中身ではネイティブのチェックを端折ったために、意味の通じない言葉を指摘され、慌てて修正しました。気がつくと、福島のブースの周りには人だかりができており、パートナーたちが内容を説明してくれました。

図3 福島ブースに集まる台湾の高校生 外では、福島の生徒たちに台湾のパートナーたちが手伝う形で福島のブースの展示の準備に大わらわでした。持ち運びできる展示物にしようと、ポスターをタペストリーの形にまとめそれらの配置を考えました。その中身ではネイティブのチェックを端折ったために、意味の通じない言葉を指摘され、慌てて修正しました。気がつくと、福島のブースの周りには人だかりができており、パートナーたちが内容を説明してくれました。

図4 校史資料室にて 生徒たちが最も力を入れていたのは、ダンスの発表です。割り当てられたリハーサルの時間を一杯に使い、登場から退場まで入念に打ち合わせをし、音楽のチェックにも余念がありませんでした。

図4 校史資料室にて 生徒たちが最も力を入れていたのは、ダンスの発表です。割り当てられたリハーサルの時間を一杯に使い、登場から退場まで入念に打ち合わせをし、音楽のチェックにも余念がありませんでした。

その夜、PTA理事会のレセプションに大人と生徒代表が招待され、挨拶をしました。校長先生は懐から、「日本の生徒からもらった鶴だ」として取り出し、とても嬉しそうに周りに披露していました。

2.学園祭――3600人の前で

図5 運動会に参加して 当日は、これ以上望めないほどの学園祭日和となりました。入場行進や運動会にも参加が許され、クラスごとに団結の旗を手にして入場し、最後に赤いシャツで揃えた福島チームが紹介され、全校生からの大きな拍手が青空に響き渡りました。開会式では、全校生3600人の前で「希望のヒカリ」の目録を贈呈し、「私たちは世界的に悲劇の地として知られた福島からやってきた。立人高級中學の先生や生徒たちにエネルギーをもらって、今日の日を迎えることができた。これからも絆を強くしていきたい」と挨拶をしました。

図5 運動会に参加して 当日は、これ以上望めないほどの学園祭日和となりました。入場行進や運動会にも参加が許され、クラスごとに団結の旗を手にして入場し、最後に赤いシャツで揃えた福島チームが紹介され、全校生からの大きな拍手が青空に響き渡りました。開会式では、全校生3600人の前で「希望のヒカリ」の目録を贈呈し、「私たちは世界的に悲劇の地として知られた福島からやってきた。立人高級中學の先生や生徒たちにエネルギーをもらって、今日の日を迎えることができた。これからも絆を強くしていきたい」と挨拶をしました。

図6 台湾の高校生とコスプレ 来賓の交流の席では、この交流の元を作ってくれた楊思偉先生が福島との交流の意義を、丁寧にスピーチしてくれました。「日本の福島は、大震災を経験して新しい教育プロジェクトを始めた、OECDなどの国際機関といっしょに次世代の新しい教育をつくり出そうとしている。台湾も視線を外に向け、生徒たちに必要な教育を創っていかなければならない」という趣旨でした。これを聞いた、台中女子高級中學のPTAの方が「是非本校とも交流していただけないか」と、日本語で親しげに近寄ってきました。いろいろ話していると、私たちがやろうとしていることと重なることが多く、新しい方向性が見え隠れするものでした。実際これは、翌年実現することとなります。

図6 台湾の高校生とコスプレ 来賓の交流の席では、この交流の元を作ってくれた楊思偉先生が福島との交流の意義を、丁寧にスピーチしてくれました。「日本の福島は、大震災を経験して新しい教育プロジェクトを始めた、OECDなどの国際機関といっしょに次世代の新しい教育をつくり出そうとしている。台湾も視線を外に向け、生徒たちに必要な教育を創っていかなければならない」という趣旨でした。これを聞いた、台中女子高級中學のPTAの方が「是非本校とも交流していただけないか」と、日本語で親しげに近寄ってきました。いろいろ話していると、私たちがやろうとしていることと重なることが多く、新しい方向性が見え隠れするものでした。実際これは、翌年実現することとなります。

図7 福島のためにメッセージを書く高校生たち その頃、生徒たちは参加していた運動会で四苦八苦していました。ボールを道具でリレーするゲームでは見事に最下位となり、大笑いとなります。

図7 福島のためにメッセージを書く高校生たち その頃、生徒たちは参加していた運動会で四苦八苦していました。ボールを道具でリレーするゲームでは見事に最下位となり、大笑いとなります。

3.「魚ではなく釣り竿を」

福島のブースには、大勢の生徒や大人が詰めかけました。チームの中国語が話せる生徒は、この日のために作ったパンフレットをあちこちに配り歩き、ブースに台湾の生徒を連れてきました。このような状態でしたから、福島市チームのブースは人が絶えませんでした。

図8 福島市チームのステージ発表 午後のステージでは、日本風にアレンジしたダンスが生徒たちの好評を博しました。直前のアトラクションが、台湾の生徒による「銃さばき」のパフォーマンスです。台中でも高評価をもらっているそうで、台湾には徴兵制があることを思い起こさせられました。これらの指導は軍人が行っており、台湾の生活指導も軍人が担当します。

図8 福島市チームのステージ発表 午後のステージでは、日本風にアレンジしたダンスが生徒たちの好評を博しました。直前のアトラクションが、台湾の生徒による「銃さばき」のパフォーマンスです。台中でも高評価をもらっているそうで、台湾には徴兵制があることを思い起こさせられました。これらの指導は軍人が行っており、台湾の生活指導も軍人が担当します。

図9 台湾伝統の「銃さばき」 学園祭の1日も始まれば、あっという間に終わってしまい、後片付けを終えた生徒たちは心地よい疲労感に包まれていました。閉会式では、運動会の成績が紹介され、福島チームも大きな拍手の中で記念のペナントを受け取りました。私たちはこの日の内に、台中から台北に移動し、翌朝の便で日本に帰らなければなりません。先生方や生徒たちに何度も何度も感謝のご挨拶をし、そそくさと立人高級中學を後にしました。

図9 台湾伝統の「銃さばき」 学園祭の1日も始まれば、あっという間に終わってしまい、後片付けを終えた生徒たちは心地よい疲労感に包まれていました。閉会式では、運動会の成績が紹介され、福島チームも大きな拍手の中で記念のペナントを受け取りました。私たちはこの日の内に、台中から台北に移動し、翌朝の便で日本に帰らなければなりません。先生方や生徒たちに何度も何度も感謝のご挨拶をし、そそくさと立人高級中學を後にしました。

図10 閉会式で紹介される福島市チーム その夜、ホテルで一連の取り組みの振り返りを行いました。ガイドさんからも「日本人でここまでがんばる生徒は初めて、感動した」と言ってくれました。「台湾と交流している日本の高校はたくさんある。けれどもここまで関係を築いて、いっしょに協働できている学校はとても少ない。やろうとする意志力が一番大切」と言いました。留学生のスタッフ院生は「魚を与えられるのではなく、釣り竿をもらって釣り方を覚えることが大切。生徒のみんなはもらった釣り竿を上手に使わなければならない」と、言いました。

図10 閉会式で紹介される福島市チーム その夜、ホテルで一連の取り組みの振り返りを行いました。ガイドさんからも「日本人でここまでがんばる生徒は初めて、感動した」と言ってくれました。「台湾と交流している日本の高校はたくさんある。けれどもここまで関係を築いて、いっしょに協働できている学校はとても少ない。やろうとする意志力が一番大切」と言いました。留学生のスタッフ院生は「魚を与えられるのではなく、釣り竿をもらって釣り方を覚えることが大切。生徒のみんなはもらった釣り竿を上手に使わなければならない」と、言いました。

思えば、これまで4年間活動をしてきた高校2年生は第一線を退くこととなり、これがほぼ最後の活動となります。ずいぶん、遠くまで来てしまったな、と改めて思いました。