学び!と美術

学び!と美術

連載「これからの図工・美術の先生」では、各地の大学で図工・美術の教師を目指す学生たちを指導している先生方に、「いま、どんな授業をしているのか?」についてうかがいました。授業に込められた、「将来、こんな図工・美術の先生になってほしい」という願いをひも解いていきます。

第3回は、明治学院大学の手塚千尋先生の授業です。

教員養成課程の学びでいかに「図画工作・美術」をアン・ラーン(学びほぐし)するか

私の所属する教員養成学科の学生たちは、1年生で「図画工作(教科内容)」を、2年生で「図画工作科指導法」を履修し、2年間で図画工作科の教科特性への理解と教育実装化に向けた知識・技能の基礎・基本の習得を目指します。

☞

1年目は上記のコンセプトに基づき、造形遊び、絵や立体、工作の分野から7題材をかなりタイトに詰め込んでいます。

【1年目の授業で取り組む7つの題材】

1 |

<視点を変える1> |

身の回りにある素材の色・形・質感を生かした組み合わせから考える |

|---|---|---|

2 |

<視点を変える2> |

自作フィルターによるスマホを使った写真撮影+エッセイによる表現 |

3 |

<色彩1> |

減法混色・加法混色の原理・環境の特徴を生かした造形遊び |

4 |

<色彩2> |

トーン配色・切り紙による表現 |

5 |

「ふしぎな ぼうし こうぼう」 |

「かぶる」工夫を考える |

6 |

ことばからのイメージ |

自分が好きな物語、歌詞、俳句、詩の世界観をミクスドメディアで表現する |

7 |

動画編集によるムービー作成 |

高校生に向けて学科のプロモーションビデオをつくる |

とにかくまずは現行の学習指導要領で育成が求められている「造形的な見方・考え方」や、それらを働かせることを通じて育成したい資質・能力とはどのようなものかを、様々な題材を通して体感することを第一のねらいとしています。

その上で、「アート」がどのような学びの機会を提供し得るのか、そして「アートの学び」とはどのような経験かということを体験ベースで思考できるようにすることを第二のねらいとしています。

受講生はセルフ・ドキュメンテーションによるポートフォリオ作成と、全ての題材のプレゼンテーション・相互鑑賞に取り組みます。「自分」が何に気づき、なぜ/どのようにしてその表現やコンセプトにたどり着いたのかを振り返ること、他の受講生が自分とは異なる考えをもち、表現しようとしていることに気づき、語りを聞くことを通して、図画工作や美術の学びで

学生のポートフォリオより

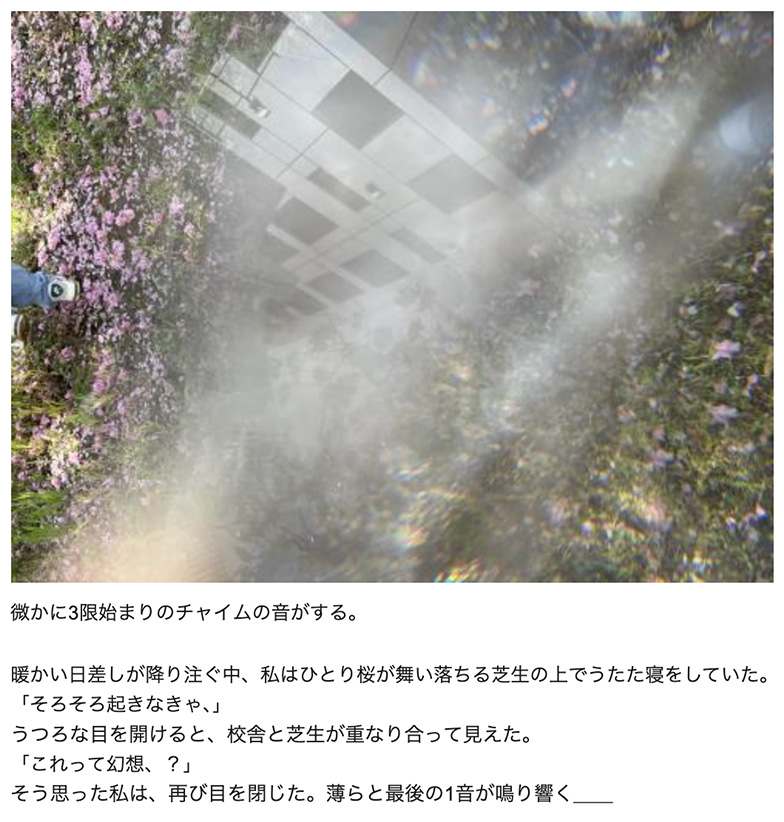

↑学生作品「花園ジェットコースター」(題材②「日常のリフレーミング」写真とエッセイ)

↑学生作品「花園ジェットコースター」(題材②「日常のリフレーミング」写真とエッセイ)

↑学生作品「夢現」(題材③「日常のリ・フレーミング」写真とエッセイ)

↑学生作品「夢現」(題材③「日常のリ・フレーミング」写真とエッセイ)

☞ 社会と美術(アート)/美術教育の関係性に触れながら、

2年目は、上記の授業コンセプトに基づき、図画工作の授業設計の前提となる知識観や学習観を理解し、授業のデザイン原則について理解することをねらいとしたカリキュラム構成となっています。

具体的には、学習指導要領に示されている「知識」に関する以下の内容を、背景にある理論と指導案作成・模擬授業の実施による実践の双方から理解を深めていくということになります。

「なお、ここで言う『知識』とは、形や色などの名前を覚えるような知識のみを示すのではない。児童一人一人が、自分の感覚や行為を通して理解したものであり、(中略)児童が自分の感覚や行為を大切にした学習活動をすることにより、一人一人の理解が深まり、「知識」の習得となる。これは、図画工作科が担っている重要な学びである。」

(小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 図画工作編p.13)

授業前半は演習を交えた座学を中心に行い、後半はグループで教科書題材の題材研究、指導案作成し、模擬授業に取り組みます。その後、作成した指導案、模擬授業動画、ふりかえり動画をグループ間で相互閲覧し、学生同士でフィードバックを行います。

この課題では、「自分たちで立てた指導案通りに導入を実践してみたけれどうまくいかない!」ということを経験し、改善策を考えられるようにすることを大切にしています。

☞

上記が、2年間のカリキュラムに共通するコンセプトです。学習者自身の学びの履歴には、ポジティブ/ネガティブな記憶・思い出…と色々とありますが、まずは

「小学生に戻ったかのように楽しんだ」という感想が「考察」へ変わる時

1年目の授業前半、ポートフォリオやプレゼンテーションには「久しぶりに取り組む図画工作がとにかく懐かしくて、小学生に戻ったかのように夢中になった」という感想が並びます。もちろん、こうした感情の動きも大切にしたいところですが、自らの取り組みを考察できるようするには、振り返りの視点が必要です。

そのため、制作途中でも

自分の学びを自覚することや、その積み重ねが「知識」として自己内に蓄積されていくイメージが実感と共に獲得されると、学生の学びはやがて自走していきます。

さらに、カリキュラムの2年目で取り組む指導案作成と模擬授業(導入)では、

学生がつくる授業の最近の傾向としては、「みんな違って、みんなよい」が到達点として設定されがちです。それは、あくまでも共有すべき図工の学習観・知識観であり、それを可能とする学習環境をいかにデザインするかを学生自身が説明できるようになれるよう指導を心がけています。迷いながらもグループで課題達成しようと取り組む学生の姿に頼もしさを感じています。

「令和の学校型教育」で求められる「新たな教師の姿」

令和4年の中教審答申(*1)では、「令和の日本型学校教育」を担う「新たな教師の学びの姿」として、「変化を前向きに受け止め、探究心を持ちつつ自律的に学ぶ教師」像が明文化されました。それは、「教師自らが問いを立て実践を積み重ね、振り返り、次につなげていく探究的な学びを、研修実施者及び教師自らがデザインしていくこと」によって実現されるとも示されています。

つまり、自分に必要な知識・技能とはどのようなものか、そのためにどんな手段で何を学ぶべきか、といったことをセルフ・マネジメントする態度とスキルが必要になるということです。

さらに、探究者としての教師には、児童・生徒と共に「問い」を生む学習者としての側面や、対話するパートナー、問題解決場面で新たな視点を提案するファシリテーターなど、複数の役割が求められていくことが想定できます。予定調和的な学習を越えた学びを共創する存在としても期待されているのです。

探究的な姿勢や学びの習慣といった探究者としての基盤を築くためにも、養成段階では多視点から事象を探ることや、

図画工作や美術の学習活動や美術作品の制作は、自己の感性を軸に思考したり、試行的な造形行為の繰り返しから表現方法や他者や社会との関係性をとらえ直したりすることを通して、自己の考えを深めていく探求/探究的な側面を有しています。「芸術的省察(小松、2018)(*2)」は、探究者としての教師の基盤づくりへの貢献だけではなく、不確かな世界を生きるために必要なスキルと態度の獲得にもつながると考えています。

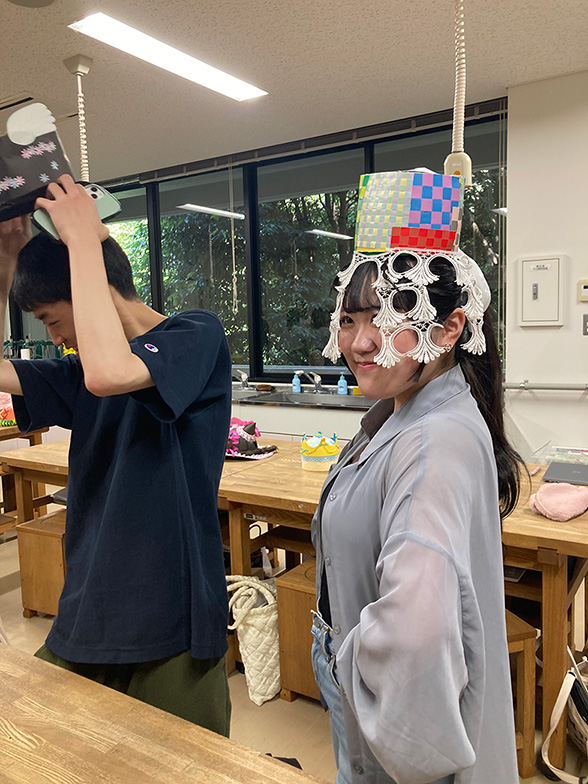

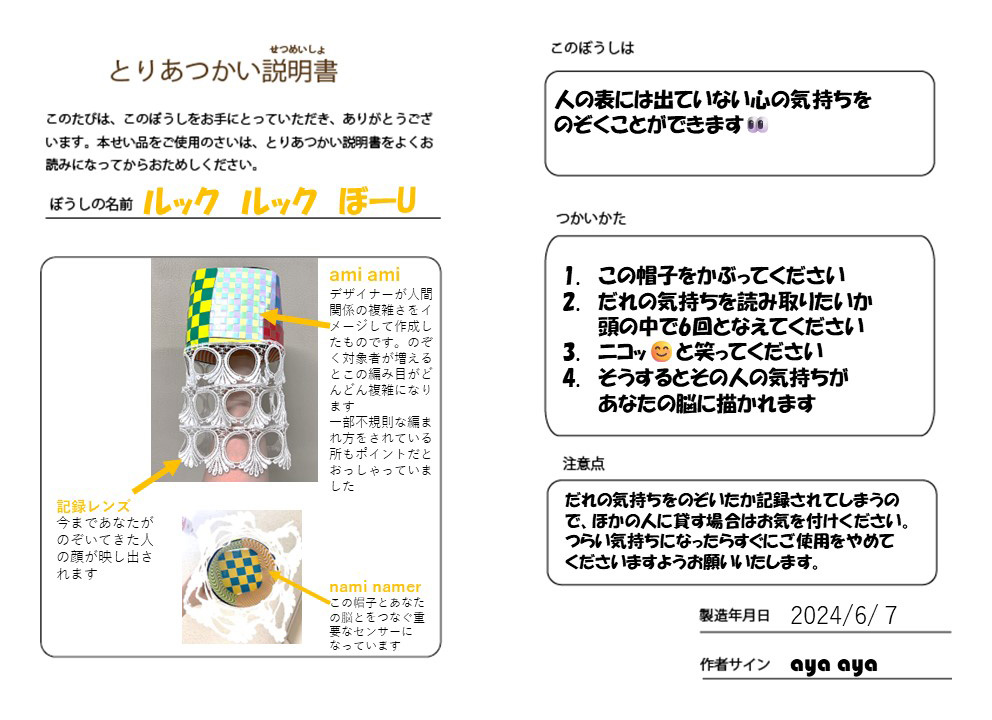

↑「ふしぎなぼうしこうぼう」(題材⑤)では、「ふしぎな帽子」の職人になりきって制作を進める。最後のプレゼンテーションでは、取扱説明書を元に、お客さん役の学生へ帽子の魅力をセールスする。「お客様、よくお似合いです!」の声にポーズをとる学生。

↑「ふしぎなぼうしこうぼう」(題材⑤)では、「ふしぎな帽子」の職人になりきって制作を進める。最後のプレゼンテーションでは、取扱説明書を元に、お客さん役の学生へ帽子の魅力をセールスする。「お客様、よくお似合いです!」の声にポーズをとる学生。

※1:「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~(答申)(中教審第240号)/令和4年12月19日

※2:小松佳代子(2018)『美術教育の可能性―作品制作と芸術的省察』勁草書房

明治学院大学准教授。兵庫教育大学大学院連合教育学研究科修了。博士(学校教育学)。人とひととがよりよく生きることに貢献できる学びの環境デザイン原則の構築をめざして、広義の異文化理解アートワークショップや美術教育における協働的な学びの実践研究に取り組む。著書に、『色のまなび辞典』(編著、星の環会)、『子どもの表現とアートベース・リサーチの出会い:ABRから始まる探究(2)初等教育編』(編著、学術研究出版)がある。