学び!とPBL

学び!とPBL

1.いくつかの異質体験

①資金問題からの当事者意識

図1 OECD東北スクールの緊迫した会議(2014年) いくつか例を挙げると、東北スクールの1年前(2013)の5月、事前視察に生徒たちと渡仏し、イベントの会場となるエッフェル塔下のシャン・ド・マルス公園を見て、パリの高校生や企業、日本人学校の生徒たちと交流し、夢のような一時を過ごしました。しかし、そこでの異文化体験よりも、1年後に本番が迫っているにもかかわらず資金が全く集まっていなかったという危機的状況の方が、はるかに生徒たちに現実の重みを痛感させることになります。困ったときは大人が何とかしてくれるという、予定調和が破綻したからです。自分たちで何とかしなければと、大人も生徒も目覚めたのはこの頃だったかも知れません。

図1 OECD東北スクールの緊迫した会議(2014年) いくつか例を挙げると、東北スクールの1年前(2013)の5月、事前視察に生徒たちと渡仏し、イベントの会場となるエッフェル塔下のシャン・ド・マルス公園を見て、パリの高校生や企業、日本人学校の生徒たちと交流し、夢のような一時を過ごしました。しかし、そこでの異文化体験よりも、1年後に本番が迫っているにもかかわらず資金が全く集まっていなかったという危機的状況の方が、はるかに生徒たちに現実の重みを痛感させることになります。困ったときは大人が何とかしてくれるという、予定調和が破綻したからです。自分たちで何とかしなければと、大人も生徒も目覚めたのはこの頃だったかも知れません。

②東北の桜の木をOECD中庭に

図2 OECDに桜を贈るアイディアは良かったが……(2012年) 東北スクールの例をもう一つ挙げると、OECDへの感謝の印として東北の桜をOECD本部の中庭に植樹するというアイディアがありました。そもそもEUでは圏外の植物の輸入を禁止しているので早々に断念したかに見えたのが、彼らは植物の専門家に話を聞き、枝だけなら持って行けそうと粘りました。東北の桜の枝を数十本フランスに輸送し、庭園美術館で接ぎ木をして1年かけて育ててもらいましたが、それが全部死んでしまいました。翌年別の枝を送り、慎重に育ててもらいましたが、本番直前にこれも全滅してしまい、担当の生徒たちは絶望してしまいます。最後はパリ在住の大人がフランス中を探し回って東北縁の桜を見つけ出し、何とかイベントを成功させます。努力に努力を重ねてもうまくいかなかった体験です。

図2 OECDに桜を贈るアイディアは良かったが……(2012年) 東北スクールの例をもう一つ挙げると、OECDへの感謝の印として東北の桜をOECD本部の中庭に植樹するというアイディアがありました。そもそもEUでは圏外の植物の輸入を禁止しているので早々に断念したかに見えたのが、彼らは植物の専門家に話を聞き、枝だけなら持って行けそうと粘りました。東北の桜の枝を数十本フランスに輸送し、庭園美術館で接ぎ木をして1年かけて育ててもらいましたが、それが全部死んでしまいました。翌年別の枝を送り、慎重に育ててもらいましたが、本番直前にこれも全滅してしまい、担当の生徒たちは絶望してしまいます。最後はパリ在住の大人がフランス中を探し回って東北縁の桜を見つけ出し、何とかイベントを成功させます。努力に努力を重ねてもうまくいかなかった体験です。

③台湾の高校生に福島のリンゴを

図3 福島・台湾で仲良くクッキング(2017年) 福島市の高校生の台湾との交流プロジェクト(2016-2019)で、台湾の高校生を福島市に招待したときのことです。台湾では家庭で料理をするのが少ないということを調べ、日台の生徒で仲良くクッキングを行いました。福島市はリンゴが特産品なのでアップルパイを一緒につくり、おいしく食べたかに見えました。ところが、その直後に台湾は世界で最も福島の農産物に恐怖を感じている国だということがわかり、帰国した高校生に確かめたところ、「本当はとても怖かった」という本音を聞き、福島の高校生たちは「とんでもないことをしてしまった」と傷つきます。しかしこの経験を通して両者の距離は縮まり、現在も交流を続けています。

図3 福島・台湾で仲良くクッキング(2017年) 福島市の高校生の台湾との交流プロジェクト(2016-2019)で、台湾の高校生を福島市に招待したときのことです。台湾では家庭で料理をするのが少ないということを調べ、日台の生徒で仲良くクッキングを行いました。福島市はリンゴが特産品なのでアップルパイを一緒につくり、おいしく食べたかに見えました。ところが、その直後に台湾は世界で最も福島の農産物に恐怖を感じている国だということがわかり、帰国した高校生に確かめたところ、「本当はとても怖かった」という本音を聞き、福島の高校生たちは「とんでもないことをしてしまった」と傷つきます。しかしこの経験を通して両者の距離は縮まり、現在も交流を続けています。

④トルコの高校生の叫び

図4 トルコの高校生を囲んで(2017年) 生徒国際イノベーションフォーラム2017の時、和歌山チームのパートナーだったトルコチームが来日しました。この頃トルコではISから逃れる難民で溢れ、クーデター未遂事件も起き、「難民」について調べていたチームの活動はテロの標的になる可能性があり、地下で行わざるを得なくなりました。フォーラムに参加するのは4人のはずでしたが、空港で一人は許可が下りず、渡航できたのは3人のみとなりました。その高校生が、全体の前で日本人に向かって「言葉が通じなくても、勇気を持って話そう!」と言い放ったことが忘れられません。その叫びとも言える言葉の根には、ISやクーデターなどの、日本では全く理解不能で強烈に「異質」な国情があるのです。

図4 トルコの高校生を囲んで(2017年) 生徒国際イノベーションフォーラム2017の時、和歌山チームのパートナーだったトルコチームが来日しました。この頃トルコではISから逃れる難民で溢れ、クーデター未遂事件も起き、「難民」について調べていたチームの活動はテロの標的になる可能性があり、地下で行わざるを得なくなりました。フォーラムに参加するのは4人のはずでしたが、空港で一人は許可が下りず、渡航できたのは3人のみとなりました。その高校生が、全体の前で日本人に向かって「言葉が通じなくても、勇気を持って話そう!」と言い放ったことが忘れられません。その叫びとも言える言葉の根には、ISやクーデターなどの、日本では全く理解不能で強烈に「異質」な国情があるのです。

2.ボーダークロッサー(越境者)

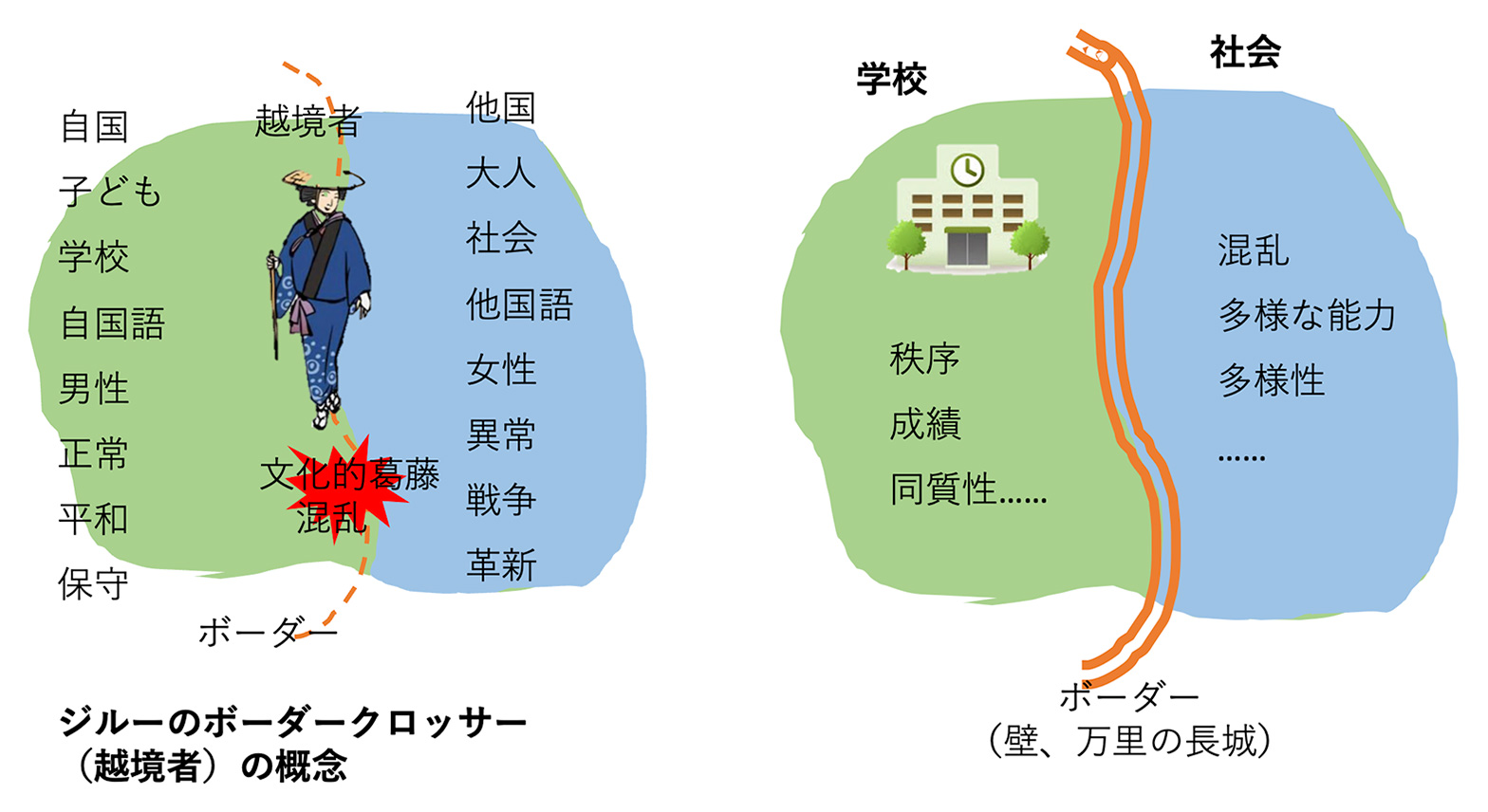

図5 ボーダークロッサーの概念 異質との接触には、必ず文化的葛藤がつきまとい、時に混乱した状況も生まれます。その混乱を乗り越えたときに本当の成長がもたらされ、子どもたちの視野や人間観も広がると思います。私はこれを「創造的混乱」と呼んでいます。国際交流もお互いに腫れ物に触るような関係ではなく、一度喧嘩して仲直りしないと本当の関係にならないのではないか、といつも言っています。

図5 ボーダークロッサーの概念 異質との接触には、必ず文化的葛藤がつきまとい、時に混乱した状況も生まれます。その混乱を乗り越えたときに本当の成長がもたらされ、子どもたちの視野や人間観も広がると思います。私はこれを「創造的混乱」と呼んでいます。国際交流もお互いに腫れ物に触るような関係ではなく、一度喧嘩して仲直りしないと本当の関係にならないのではないか、といつも言っています。

アメリカの批判的教育学者にヘンリー・ジルー(Henry Giroux)という人がいて、彼は「ボーダークロッサー(border crosser、越境者)」という考え方を提示します。すなわち、人間社会は子どもと大人、自国と他国、自文化と多文化、学校と学校外、といった境界をつくり安定を保とうとしますが、変化をもたらすためにはそれらの境界(ボーダー)を跨ぐ(クロス)人や考え方が必要だということです。子どもたちや教師は学校と学校の外を行ったり来たりして、学校を対象化させて、変化の担い手になっていくべきだと思います。

3.教育は越境する旅人

以前、県外の高校生と宿泊付きの交流会を行ったことがあります。こちらで何も準備しなくても、「探究は、うちの学校はここまでやっている」「うちは全然やっていないのと一緒」などと深夜まで議論し、戻った高校生が学校に要望書を出したということがありました。

しかし一般的な学校は、混乱を避けるためにむしろ学校と外界の壁を高くし、異質との接触を拒む傾向があります。

子どもたちにエージェンシーを育むには、ボーダークロッサーとして育てること、そのためには教師自身がボーダーを恐れないことが重要だと思います。現在の教員研修は、むしろ教師にボーダーをしっかり教えて、それを越えない教師が優秀としているように見えますし、「越境」した教師が厳重注意を受けたといった例を挙げれば枚挙に暇がありません。また、同質の活動はしばしば忠誠競争を生み、いじめの原因となります。加えて、現在の「働き方改革」は教師の活動をミニマムに抑えようとしているかに見えます。

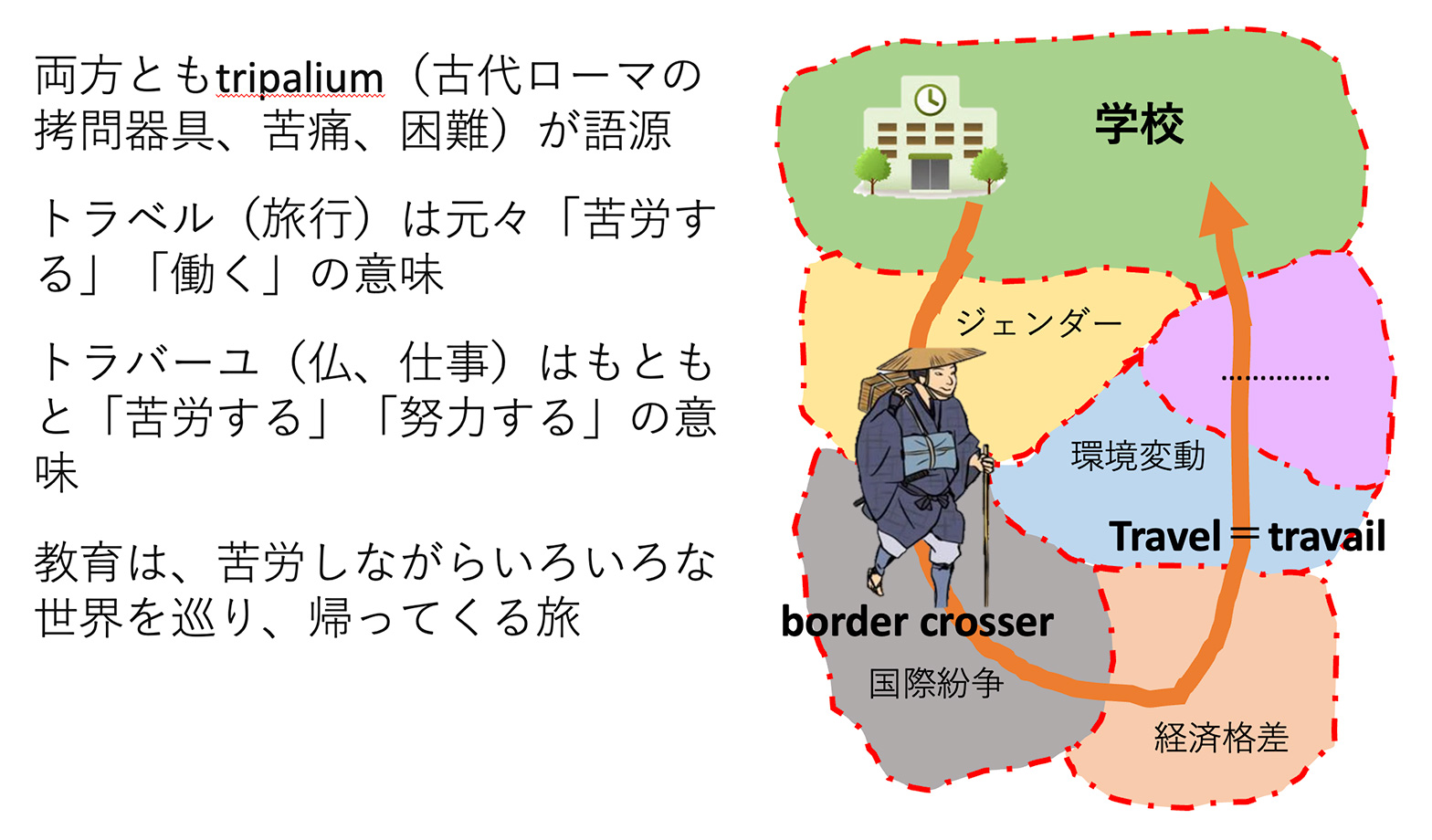

図6 TravelとTravail 語源的にはトラベル(旅行)とトラバーユ(仏語で仕事)は同じ「苦労」を語源とする言葉で、教育という仕事は、いろいろな世界を巡り帰ってくる旅だとします。越境することはたいへんな苦労がつきまといますが、だからこそ大きな実りがあり、ここで言えばエージェンシーを得る経験となるのではないでしょうか。

図6 TravelとTravail 語源的にはトラベル(旅行)とトラバーユ(仏語で仕事)は同じ「苦労」を語源とする言葉で、教育という仕事は、いろいろな世界を巡り帰ってくる旅だとします。越境することはたいへんな苦労がつきまといますが、だからこそ大きな実りがあり、ここで言えばエージェンシーを得る経験となるのではないでしょうか。

7年間にわたって本連載をさせていただいたことに感謝いたします。今回をもって私の連載を終了し、福島大学の千葉偉才也先生、前川直哉先生にバトンを渡します。今後ともよろしくお願いいたします。