小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

ZOO×ガチャプロジェクト

2.学年

第5・6学年(57人)

3.分野

絵に表す・鑑賞する

4.時間数

6時間(+総合的な学習の時間3時間)

5.準備物

6.題材設定の理由

本校では、児童の自尊感情を高め、主体的に学びに向かう力を育成するための取り組み全体を「わくわくプロジェクト」と題し、推進している。その取り組みの一つが「ZOO×ガチャプロジェクト」である。本校と隣接する羽村市動物公園(ヒノトントンZOO)は、年間を通じて週に2回動物公園内を通って登校する「動物園登校」のほか、生活科や図画工作の授業の写生等でお世話になるなど、児童にとって動物公園は愛着のある場所であり、故郷のシンボルとなっている。

「ZOO×ガチャプロジェクト」は、児童の動物スケッチをもとにした缶バッチをカプセルトイにして、羽村市動物公園の魅力を発信し、地域貢献につなげようとするアイデアから始まった。本校の「特色のある教育」の一環として、図画工作と総合的な学習の時間を横断するプロジェクトである。本題材は、図画工作で培ってきた知識や技能を用いて、取材やスケッチをもとに「推し」の動物をかき、缶バッチのデザインとして表す。児童の探究的なものの見方・考え方を働かせる場として、羽村市動物公園ならではの魅力の詰まった唯一無二のバッチをお土産物にして来園者に届けることをねらいとする。

地域の動物園の魅力を広く発信し、不特定多数の人に届けるには、どんな方法があるだろうか。そこで目を付けたのが、子どもから大人までを魅了するカプセルトイ。その魅力について、実際にカプセルトイの企画を仕事にしているゲストを呼び、出前授業をしてもらった。講師は、「地産地消ガチャ」などで話題のアートディレクター、武笠太郎氏。また、動物公園の魅力については、園長とグッズ担当兼飼育員の職員さんらにお話しいただき、羽村市動物公園の動物を紹介することが明確になった。さらに調べ学習や飼育員さんへのインタビューを通じて、バッチに合わせたミニ新聞を作成することで、その魅力の発信が補強されるようにした。バッチの入ったカプセルトイのマシンは、羽村市動物公園とプリモホールゆとろぎに1台ずつ設置し、ひとつ100円で販売。売上金は羽村市観光協会を通じて、動物の餌代として動物園に寄付することにした。自分がつくったものが誰かの手に取られ、喜ばれるというカプセルトイの仕掛けが、児童の自尊感情の醸成と地域貢献になると考え、この題材を設定した。

7.題材の目標

知 動物を描画材で表すときの感覚や行為を通して、形や色などの造形的な特徴を理解する。

技 前学年までの材料や用具などの経験や技能を総合的に生かし、缶バッチの加工に適した材料や用具の使い方や効果を考えながら、表し方を工夫して表す。

発 表したいことやものを見付けたり、動物の特徴を抽出したりして、形や色などの造形的な特徴を基に自分のイメージをもちながら、どのように主題を表すかについて考える。

鑑 形や色などの造形的な特徴を基に自分のイメージをもちながら、表現の意図や表し方について、自分や友だちの作品の造形的なよさを感じ取ったり考えたりし、見方や感じ方を深める。

主体的に絵に表したり鑑賞したりする活動に取り組み、つくりだす喜びを味わうとともに、形や色などに関わり楽しく豊かな生活を創造しようとする。

8.題材の評価基準

知 動物を描画材で表すときの感覚や行為を通して、形や色などの造形的な特徴を理解している。

技 前学年までの材料や用具などの経験や技能を総合的に生かし、缶バッチの加工に適した材料や用具の使い方や効果を考えながら、表し方を工夫している。

発 表したいことやものを見付けたり、動物の特徴を抽出したりして、形や色などの造形的な特徴を基に自分のイメージをもちながら、どのように主題を表すかについて考え、表している。

鑑 形や色などの造形的な特徴を基に自分のイメージをもちながら、表現の意図や表し方について、自分や友だちの作品の造形的なよさを感じ取ったり考えたりし、見方や感じ方を深めている。

つくりだす喜びを味わい主体的に絵に表したり鑑賞したりする学習活動に取り組もうとしている。

9.指導計画 6時間程度(+総合的な学習5時間)

- 「カプセルトイの魅力」武笠太郎さん出前授業

導入では、カプセルトイの魅力や可能性、動物園の魅力を発信する方法について、カプセルトイ専門家の話を聞いて、缶バッチデザインのイメージを膨らませる。

- 「動物公園について」羽村動物公園園長と飼育員さんの講話・動物スケッチと撮影スケッチブックにかいた過去の動物スケッチを振り返る。動物や解説パネルを見ながら、鉛筆で写生を行う。着色やミニ新聞のための資料として、タブレットPCで写真撮影を行う。職員に動物園の概要や飼育の話を聞いて、メモをとる。

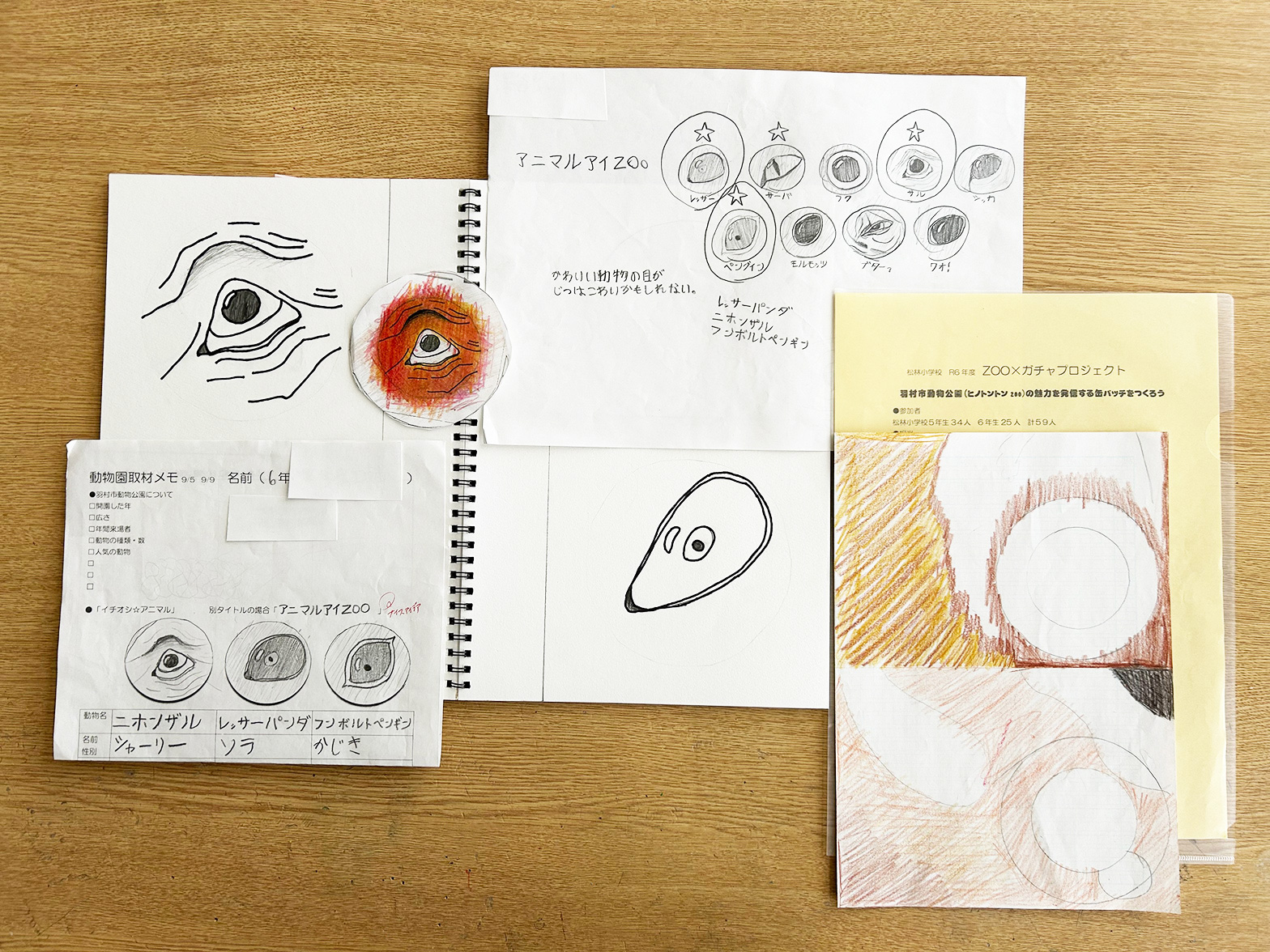

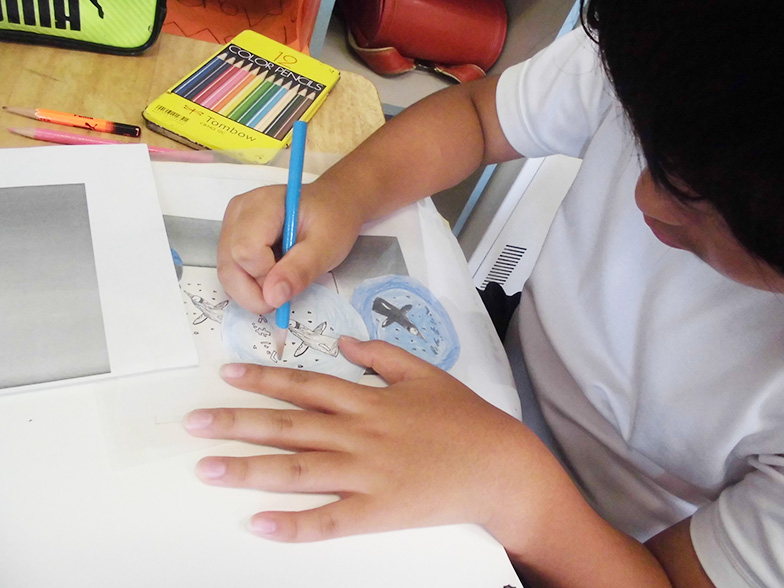

- スケッチブックにかいた絵をもとに、バッチの2倍サイズで1~3種類のデザイン画を作成する。原寸に縮小したコピー用紙に、色鉛筆やカラーペンで着色する。缶バッチのサイズ大に、はさみで切り取る。

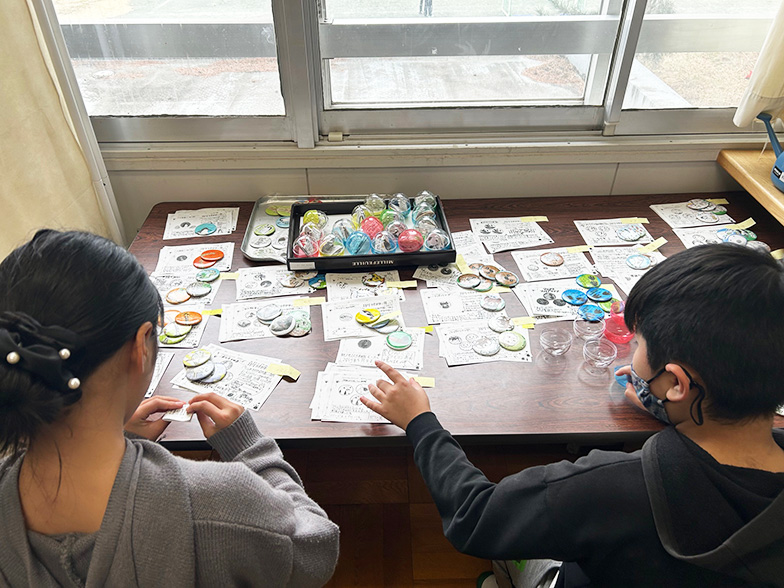

★スケッチブックの縮小コピー、約300個の缶バッチの加工とミニ新聞の印刷、カプセル詰め、マシンへの補充は、基本的に図工専科教員とスクールサポートスタッフが随時行う(売り物としての質を保持するため)。自分用のバッチは、各自、通常授業の隙間時間に制作する。また、児童の中から有志を募り、休み時間や放課後に、缶バッチ作成や補充の補助を行う。

- 動物園取材や調べ学習を生して解説文を書き、缶バッチの絵と組み合わせて構成する。

- 「ポスターの極意」武笠太郎さん出前授業

- 「缶バッチ鑑賞会」羽村動物公園園長と飼育員、教育委員、教職員らをゲストに招いて開催

- 売上金によって羽村市観光協会が用意した餌(リンゴやキャベツなど)を動物園側に手渡すセレモニーに参加。(令和7年3月に予定)

10.活動の様子と作品

11.プロジェクトを終えて

動物園と連携する「ZOO×ガチャプロジェクト」の半年に及ぶ実践は、児童の動物園や動物への愛着をバッチや新聞というかたちにしただけでなく、人と人をつなぐツールとして手にした人の心に届くものとなった。児童自身も家族や友達と、放課後や休日に動物園を訪れてガチャを回し、友達のバッチをコレクションしていると聞く。私が園に補充へ行った際は、カプセルを手にした来園者に「とてもかわいくて何回もガチャを回してしまいました」「素晴らしい取り組みで感激しました」などと声を掛けられることもあり、周囲からも温かく受け止められていることを感じた。

一生懸命スケッチした動物のバッチが見知らぬ人の手に渡って喜ばれ、その基金が動物たちの餌となるという連環は、学校教育が校外へ飛び出した一例として、地域を巻き込み、注目を集めることとなった。こうした教科横断型、地域連携の手法は、変化の激しい社会に対応した課題解決や自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成する場として、図画工作という教科の特性を生かした大きな学びの可能性があるだろう。