学び!と地理

学び!と地理

頭の中の地図の基本的な枠組みを形成する「A(1)地域構成」の学習では、緯度・経度の仕組みや時差の学習に困難を感じる生徒が少なくないように思います。それらの理解に向けて粘り強く取り組めるようにするためには、緯度・経度や時差に対する関心を高める工夫が大切です。

緯度・経度と人々の生活

緯度・経度については、スマートフォンなどの位置情報を取り上げ、緯度・経度で示される位置情報が身近に活用されていることに気づかせるなどの工夫が考えられます。ICTの普及・発展に伴い、位置情報の収集・蓄積が容易になり、利便性の向上に活用されています。その一方で、個人情報である位置情報の慎重な取り扱いも重要になっており、こうしたことを確認することは、情報セキュリティの面でも大切です。

また、統計情報と位置情報を紐づけることで様々な主題図の作成が容易になっていることを取り上げ、その重要性に気づかせることも考えられます。「地域経済分析システム(RESAS)」(https://resas.go.jp/ )などにアクセスし、国勢調査などの統計情報を地図化したWeb地図を閲覧することで、体験を通して位置情報やそれを利用したWeb地図の有用性について理解したり、地理的分野の学習全体への関心を高めたりするといった活動が考えられます。

)などにアクセスし、国勢調査などの統計情報を地図化したWeb地図を閲覧することで、体験を通して位置情報やそれを利用したWeb地図の有用性について理解したり、地理的分野の学習全体への関心を高めたりするといった活動が考えられます。

なお、発展途上国においてスマートフォンの位置情報を活用した宅配システムが広まりつつあることなどに触れ、位置情報の活用が人々の生活に大きく影響していることに気づかせるなどの工夫も考えられます。発展途上国の中には、日本では当たり前にある住所が未整備なため、目的地までのラストワンマイル(顧客に物・サービスが到達する最後の接点)が物流の大きな課題となっている国があります。住所の仕組みを整備するためには莫大なコストが必要ですが、GPSなどの位置情報を活用することで、課題を解消する取り組みが進められています。多くの発展途上国では、固定電話網の整備という段階を経ずに一気に携帯電話やスマートフォンが普及しました。このように、先進国がたどった技術革新のプロセスを飛び越え、新しい技術が一気に広まる現象をリープフロッグ現象と言うそうです。位置情報の活用によって同様の現象が物流でも進んでいるようです。緯度や経度を身近に感じる機会は少なく、地理のテストのためのだけの知識といった感覚にとどまる生徒も少なくないかもしれません。活用事例に触れることで身近に感じ、理解が深まることを期待したいと思います。緯度・経度を意識できるようになることは、地球上の「位置」という視点に着目して考察する力の育成につながる可能性があります。次の大項目Bの学習での活用を通して、赤道などポイントとなる経緯線の位置を加えていくことで、頭の中の地図は精緻さを増していきます。

時差と人々の生活

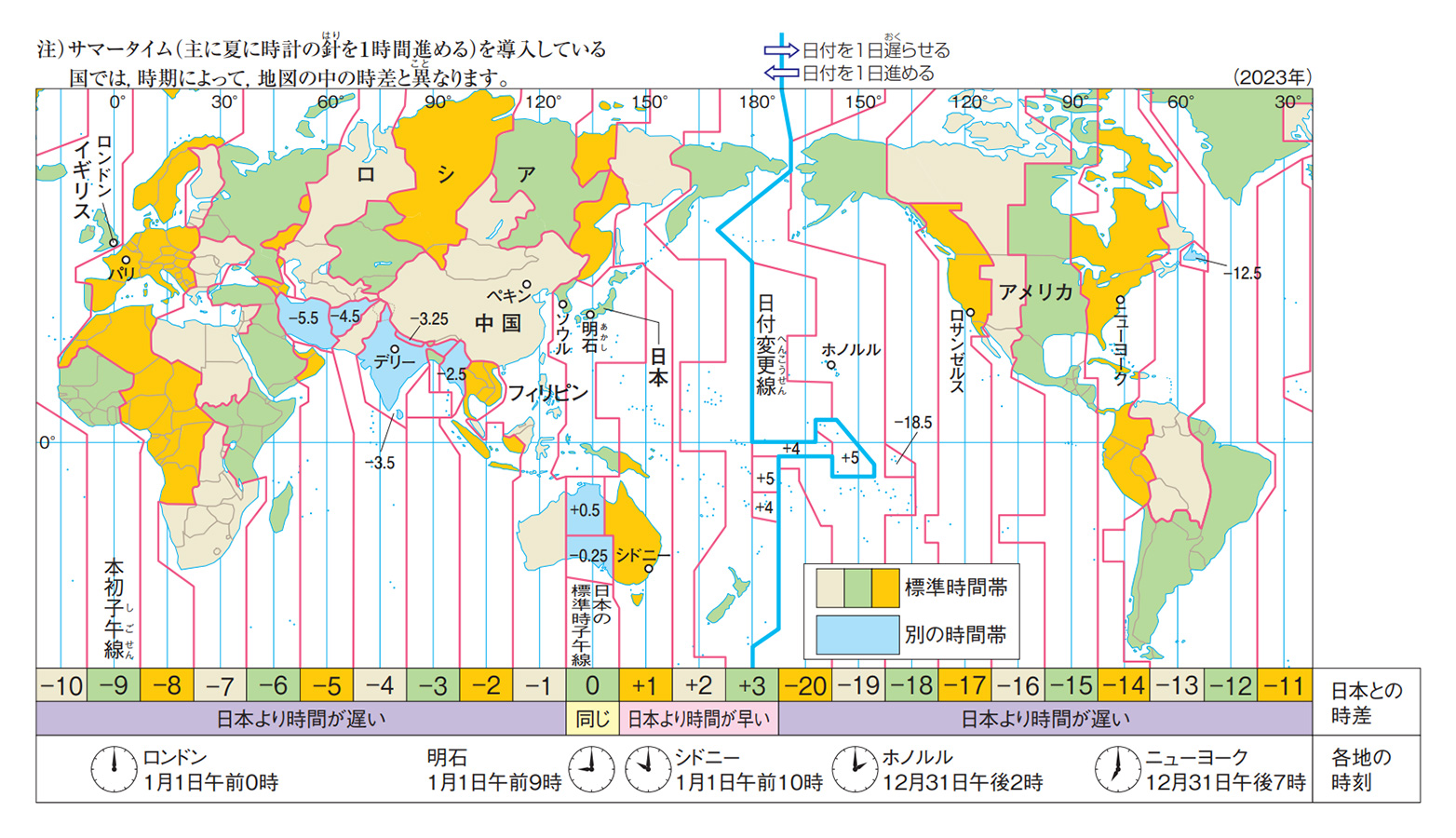

時差については、地図を使って時差を調べることができるようになることが大切です。各国の標準時は、それぞれの事情によって様々に設定され、経度差を基にした計算で一律に求められるわけではありません。時差の概念を理解するために平易な計算を行うことは考えられますが、複雑な計算を求めるのではなく、等時帯図の活用を通して時差への関心を高めるような学習が大切です。アメリカのように国内に複数の等時帯をもつ国がある一方で、中国のように広い国土で共通時間を採用している国もあることなどに気づかせたり、それらが人々の生活にどのように影響するかを予想させたりするなどの工夫が考えられます。

地図 世界の時差

地図 世界の時差

出典:「World Time Zoneほか」

ほぼ同緯度に位置する秋田とマドリードの夏至の日を比較すると、昼間の長さはほとんど同じですが、日の出や日没の時刻は大きく異なります。マドリードの南中時刻は午後2時を過ぎると思われます。スペインは、国土の大半が本初子午線より西に位置していますが、それでもヨーロッパ標準時(GMT+1h)を採用していることと関係がありそうです。理科で地球の自転や公転を学習するのは第3学年ですので、第1学年の地理の学習ではその仕組みを理解することは難しいと思いますが、時差への関心を引き出すきっかけにはなるかもしれません。

2025年6月21日 |

日の出 |

日没 |

昼間の長さ |

|---|---|---|---|

秋田 |

4:11:49 AM |

7:11:00 PM |

14h 59m 11s |

マドリード |

6:44:54 AM |

9:48:39 PM |

15h 3m 45s |

次期学習指導要領改訂に向けた文部科学大臣諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」(令和6年12月25日)では、初等中等教育段階における文理横断・文理融合の観点からの改善が検討課題として示されています。地理的分野の学習においては、これまでも必要に応じて生物や地学に関する事象を取り上げてきました。とくに地形については理科の学習成果との関連付けが有効だと思われます。人間と自然環境との相互依存関係や自然環境の地域的特色を考察の対象とする地理的分野の学習においては、理科の学習との関連を適切に図ることが大切です。