学び!と美術

学び!と美術

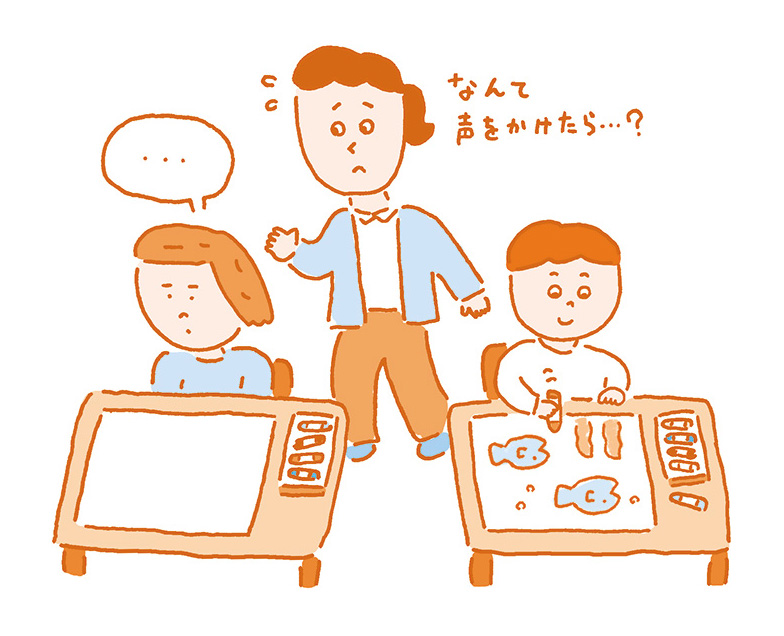

やりたいことが思い浮かばず固まっている、手先が不器用でうまくできない、やる気がなく机につっぷしている…。

「気になる」子どもは、なぜそのような言動をしているのでしょうか?

本連載では、現場の先生から寄せられた「気になる」子どもに関するお悩みについて、畑本先生といっしょに子ども目線で考えたいと思います。

かたまっている理由を考えよう

- 導入の「楽しかったこと何かあったかな」「そのときどんな気持ちだったかな」という問いかけが漠然としていて、イメージが沸きにくいのかも。

- 表したい思いはあるけど、それを言葉にしたり絵にかいたり、表に出すことが不安なのかも。

- イメージはあるけど、どんなふうに表したらよいのか困っているのかも。

- この子はスロースタートなことが多いから、今はじっくり考えている段階なのかも。

- 材料を触りながら思い付く題材はすぐに動き出していたな。手を動かしながら考えるほうが、表したいことを見付けやすいのかも。

- よく見るとキョロキョロと友だちの様子を見ているな。手がかりを探しているのかも。

- もしかして…忘れ物をしたことを言い出せなくて困っているのかな?

かたまっている理由が違えば、必要な支援も変わってきます。

ここでは、私が実践している支援の例をいくつか紹介したいと思います。

①言葉+具体物で伝える

特に低学年では、言葉だけで何かを理解したり、自分の思いや考えを言葉で表現することが難しい場合が多くあります。また、

材料を実際に操作して見せながら説明する、作品例を見ながらいいなと思うところや気になるところをいっしょに話す、など言葉+○○で伝えることをまずは意識してみましょう。

②具体的な選択肢を示す

長時間かたまっている様子だったら、

このとき気を付けたいのは、

③丁寧に、共感的に聞いてみる

例えば、生活の中で楽しかった、心に残った出来事を絵に表す題材で、「かきたいことがない」と言っている子どもがいたとしましょう。

「楽しかったこと、ある?」という

T「楽しかったこと、最近何かあった?」

C「うーん、別にない…」

T「そうなんだ。

C「教室でなんか、じっとしてる」

T「へぇ。

C「友だちのこと見てる」

T「へ~、そうなんだ!

…これはあくまで一例ですが、こんなふうに、

④お試し紙を用意する

「材料を触って手を動かしながら考えた方が思い付きやすい」

「計画的に見通しをもって進めたい」

「友だちの活動を見て考えたい」

子どもによって、自分に合った学び方はいろいろです。

子どもが自分に合った学び方を選択できるように準備しておくことも大切です。

支援の例として、私はどの授業でも、お試し用の小さめの紙を用意しておいて、使いたい子はすぐ手に取れるようにしています。

子どもによって使い方はさまざまで、

- 大きな画用紙にかく前に、構図などのイメージを確かめたい

- 工作の題材で、つくりたい形や設計図をかいて考えたい

- コンテ、パステルなどの描画材でかいたときの感じを確かめたい

- 切ったり貼ったりしながら考えたい

…など、

写真はいろんな色の紙を用意していますが、題材によっては白い紙だけにするなど、大きさや色を考えるとよいでしょう。

日頃から子どもたち一人ひとりの様子をよく見取って特性や個性を理解することで、その子に合った声かけや支援が徐々に思い浮かぶようになっていきます。

私は、

子どもに「今、何か考えているところ?」と尋ねてみることもあって、「うん」と答えてくれることが多いです。今まさにすてきなことを考えている最中なんだなと分かるので、安心してしばらく見守ります。

何もしていないように見えると心配で、

そのタイミングで声をかけてみたり、また離れたり、

それでも何の動きも見られないときは、困っていることを丁寧に聞くことから始めてみましょう。

富山県富山市生まれ。図工専科教諭として、神戸市の図工教育に長年に渡り貢献。これまでに、神戸市立小磯記念美術館教育普及担当指導主事、神戸市小学校研修図工グループ研究部長、第71回兵庫県造形教育研究大会神戸大会研究局などを務める。初任校は肢体不自由の養護学校であった。特別支援教育コーディネーターも勤め、通常学級における特別支援教育の実践に取り組んでいる。一人一人の育ちの中で幼稚園・小学校・中学校の造形教育のつながりを大切にしている。好きなことは、季節の料理と電車。