学び!と道徳

学び!と道徳

あと13カ月ほどで小学校では「特別の教科 道徳」が完全実施の運びとなります。4月からは教科書会社の見本本が出揃い、教科書採択が行われます。「いよいよ!」という感がします。このところ、道徳の研究発表会に行くと、どこの会場にも多くの人があふれています。それだけ現場の「道徳の教科化」への関心は高いものと実感します。とても喜ばしいことです。

そして、どこに行っても聞こえるキーワードは、「『考え、議論する道徳』への質的転換」「物事を多面的・多角的に考える」「問題解決型の学習」「体験的な学習」「評価のありかた」等です。それらの文言を全面に押し出した書物等もよく売れていると聞いています。

もちろんそれらの事項について明確にし、理解しておくことはとても大切なことです。しかし、道徳の時間の機能について再度おさらいしておくことも必要なことと思われます。そこで、今回は全教育活動を通して充実・徹底を図る道徳教育の「要(かなめ)となる道徳科」の役割である【補充、深化、統合】について私の考えを述べさせていただきます。前号の実践例で疑問を呈したところでもあります。

1.「補充、深化、統合」について

このことについて、現行の小学校学習指導要領解説「道徳編」(平成20年8月)から主な部分をひろってみます。

(2)学校の教育活動全体で行う道徳教育を補充,深化,統合する |

「各教育活動において行われる道徳教育を,全体にわたって調和的に補充,深化,統合する時間」と言うことから、それぞれの教育活動で(意図的、無意図的にかかわらず)行われている道徳教育を「要る(かなめる)」のが「道徳の時間=道徳科」であります。言うまでもありませんが、補充したり、深化したり、統合したりするのはあくまでも「道徳の時間(道徳科の授業)」において行うことです。

同様に小学校学習指導要領解説「特別の教科 道徳編」(平成27年7月)からも引用してみます。「補充,深化,統合」という言葉は使われていませんが、考え方の基本は全く変わっていないことがお分かりになると思います。

特に,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育としては取り扱う機会が十分でない道徳的価値に関わる指導を補うことや,児童や学校の実態等を踏まえて指導をより一層深めること,相互の関連を捉え直したり発展させたりすることに留意して指導することが求められる。 |

もう一度、それぞれについてまとめてみます。

(1)補充【補う】

学校生活全般で行われる道徳指導の足りない点を補い、さらに徹底を図ろうとする働きです。

道徳科において意図的・計画的に授業実践を行わなければ、指導内容(内容項目)に偏りが生じてしまいます。また、しつけやきまりに終始しがちな(どうしても目につきやすい)内容項目の指導が多くなり、これもまた偏りが出来てしまいます。これらを是正し、普段の生活ではあまり見られない、扱うことの少ない内容項目を意図的・計画的にきちんと学習させなければなりません。

いわゆる「補充する(補う)」と言うことです。

(2)深化【深める】

日常的な指導では徹底しにくい道徳的な見方、考え方を【一単位時間という授業枠を使って】一層深めたり、広げたりして指導の徹底を図ろうとする働きです。

「表面的なとらえ方」を「内面的なとらえ方」に、「固定的なとらえ方」を「幅広いとらえ方」に深めると言うことです。

(3)統合【相互の関連を考えて発展させたり統合させたり】

随所随所で行われている指導だけでは、子どもにとってまとまりのないものとなり、十分な効果を上げることが出来ないので、(道徳科の授業において)それをまとめ、筋道をつけて指導の徹底を図ろうとする働きです。

随所随所で行われている指導だけでは、子どもにとってまとまりのないものとなり、十分な効果を上げることが出来ないので、(道徳科の授業において)それをまとめ、筋道をつけて指導の徹底を図ろうとする働きです。

例えば、「礼儀」の指導1つとってみても、子どもに対して校内外で様々礼儀に関わる指導や働きかけが行われています。子どもにとってみればその時々については認識し理解しているにしても、それらを一つのまとまりとして受け止めているわけではありません。したがって、道徳科の授業で礼儀についてしっかりと学習することでいくつか受けた指導や働きかけは「礼儀ということで1つにまとめられるな」と関連、統合して主体的に自覚させることが必要なのです。

2.やってはいけない「補充、深化、統合」について

このことについて、現行の小学校学習指導要領解説「道徳編」(平成20年8月)から主な部分をひろってみます。

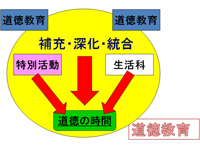

※上図における ![]() は、全教育活動における道徳教育。

は、全教育活動における道徳教育。

【図1】は、健全な「補充、深化、統合」の姿です。「補充、深化、統合」という役割が「道徳の時間(道徳科)」に向けられているからです。すなわち、全教育活動において行われる道徳教育が「道徳の時間(道徳科)」において「要られる」ような図式になっています。生活科や特別活動、その他の教育活動において学んだ道徳的な価値を「道徳の時間(道徳科)」において「補充、深化、統合」するようになっているのです。

しかし、【図2】は違います。やってはいけない「補充、深化、統合」なのですが、意外と現場では行われているようです(やってはいけないと言うよりも、もともとこれを「補充、深化、統合」とは言いません)。

たとえば、特別活動の宿泊行事をとって考えます。みんなで力を合わせてよりよい移動教室にしようと教師が念じ、(事前に)「集団生活の充実」という内容項目で道徳科の授業をやっておこう、また、自然に親しむために「自然愛護」も必要だ、そして、それぞれの仕事も一生懸命やらせたい、そうだ「勤労」もやっておかなければならない。このように考え、意図的・計画的に移動教室の事前指導として道徳科の時間を使って強化することは避けなければなりません。

ひどい場合、「○○移動教室」と言った単元構成に、特別活動や他教科といっしょに道徳科も組み込まれてしまった事例を見たこともあります。前号の「いじめをなくそう」という単元構成に道徳科がくみこまれていることは私にしてみればNGです。いじめをなくす「行為を身に付けさせる」ために、「相互理解・寛容」の道徳科の授業をやるわけではないのですから。魅力ある道徳科の授業を毎週丹念に行い、子供たちの道徳性を高め、その結果いじめへの抑止力が育つならばよいと考えます。