小学校 道徳

小学校 道徳

「自己を見つめる」とは

新学習指導要領における「特別の教科 道徳」の目標には、「よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため,道徳的諸価値についての理解を基に,自己を見つめ」(小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編 平成27年7月 文部科学省より抜粋)とある。

「自己を見つめ」とは、「自分の心(内面的な資質)を見つめる」ことである。では、「自分の心を見つめる」とは、どうすることなのか。私は、自分の心に浮かんだ思いや考えについて、じっくりと自問したり、言葉にしたりしながら表現することで、曖昧なものをより明確にしていくことであると考える。

しかし、児童に「さあ、自分の心を見つめてみよう。」と呼び掛けたとしても、そう簡単にできるものではない。心は、何かの出来事や出会いをきっかけとして変容していくものであり、その心の変容が自然と言語として表出していくからだ。

道徳の学習において児童は、教材と出会う。児童は、道徳の時間を通して教材の世界に浸り、その教材の登場人物の気持ちになりきることで、ありのままの自分を語ることができると考える。自分ではない登場人物を通して語ることで、自然と児童の本音や素直な気持ちがあらわれてくるからである。ここでは、児童が教材の世界に浸り、素直に思いを言葉にできる道徳の学習を目指して行った授業の実践を紹介する。

授業実践

1.主題名 ともだちは だいじ B[友情、信頼]

教材名 二わのことり (出典:日本文教出版「新・いきるちから」)

2.児童が教材の世界に浸り、素直に思いを言葉にできるための工夫

(1)ペープサートによる教材提示

児童がより教材の世界に浸れるよう、黒板全面を舞台として、お話の世界をその場で体感できるような教材提示を行う。みそさざいのぺープサートは、うぐいすの家の方を向いたものとやまがらの家の方を向いたものを裏表に貼り付け、みそさざいの行動と揺れ動く心情を捉えやすくし、板書でも活用していく。BGMも取り入れる。

■みそさざい(中に強力磁石を入れ、黒板に貼れるようにする)

|

|

(2)役割演技を取り入れた展開

中心発問で役割演技を行う。お互いを思いながら、仲よくお誕生日会をするみそさざいとやまがらの気持ちに十分共感させたい。また、「二わのことりは、お互いのことをどんなふうに思っているのだろう。」と補助発問を行うことで、友達についてより深い対話ができるようにする。

3.本時

(1)本時のねらい

仲よくお誕生日会をする二わのことりの気持ちを共感的に受け止め、大切な友だちとさらに仲よくし、助け合おうとする道徳的心情を育てる。

(2)展開

学習活動 |

主な発問 |

・予想される児童の反応 |

指導上の留意点 |

|---|---|---|---|

1.友達とは、自分にとってどういう存在か考える。 |

みなさんのまわりには、たくさんの友達がいますね。思い浮かべてみましょう。 |

・児童がこれまでの体験をもとにその時の気持ちを想起し、ねらいとする道徳的価値について意識を高められるようにする。 |

|

・一緒に遊ぶと楽しいところ |

|||

①やまがらの家へ行こうか、うぐいすの家へ行こうか迷う、みそさざいの気持ちを考える。 |

山の奥のやまがらのうちへ行こうか、梅の林の中のうぐいすのうちへ行こうか迷うみそさざいの心の中はどんなだったか。 |

・役割演技を行い、どちらの家に行くか迷うみそさざいの気持ちを考える。 |

|

<うぐいすのおうちへ行きたいと思う気持ち> |

|||

うぐいすのおうちを抜け出して、お山の奥の方へ向かって、急いで飛んでいくみそさざいは、どんな思いだったか。 |

|||

・さみしがっているだろうから、早く行ってあげたい |

|||

③お誕生日会をする二わのことりの気持ちを考える。 |

二わでお誕生日会をするみそさざいとやまがらは、どんな気持ちになっただろうか。 |

<補助発問> |

|

・二羽だけだけど、とっても楽しい |

|||

3.自分と自分の大事な友達について振り返る。 |

友達の気持ちを考えて、何かしてあげたことや、友達に何かしてもらったときのことを発表しましょう。 |

・BGMを流し、じっくりと自分と友達について考えられるようにする。 |

|

・○さんに鉄棒を教えてもらった。できたとき一緒に喜んでくれてうれしかった。 |

|||

4.「二わのことり」の話の続きを聞く。 |

(・友達を大事に思うってすてきだな) |

・友達とお互いに思い合い、助け合うことのすばらしさをしみじみと味わえるようにする。 |

|

(3)評価

・仲よくお誕生日会をする二わのことりの気持ちを共感的に理解することができたか。(発言)

・大事な友達とさらに仲よくし、助け合おうとする心情が育ったか。(発言・ワークシート)

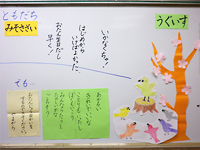

(4)実際の板書

授業を終えて

低学年においては、ペープサートによる教材提示が特に有効である。指導者の教材提示における語りに聴き入っている様子がうかがえた。また、役割演技を取り入れることで、児童は楽しみながら登場人物の心情になりきり、中心発問では多くの児童がねらいに迫ることができた。

初めて役割演技を学習活動に取り入れる際には、「演技の上手下手は問題ではないこと」「友達の演技を茶化したり笑ったりしないこと」「友達の考えを真剣に聞くこと」などの約束について指導する必要がある。また、初めから一対一で行うのではなく、学級を二つに分けたり、二対二で行ったりするなど、同じ立場で役割演技する友達が複数いる中で行うことによって、徐々に慣れていく方法もある。学級の実態に合わせて工夫することで、児童は安心して取り組めるようになると考えられる。