小学校 算数

小学校 算数

1.単元名

円と球「まるい形を調べよう」(第3学年)

2.単元の目標

- 円について中心・半径・直径について知り、円に関連して、球についても直径・半径などを知ることができる。(知識・技能)

- コンパスを使って正確に指定された大きさの円を作図することや指定された線分の長さなどを正しく図り取ることができる。(知識・技能)

- 円や球の中心・半径・直径など、円や球の構成の仕方を考えるとともに、円や球の性質を見いだすことができる。(思考・判断・表現)

- 円や球の性質が日常生活でどのように役立てられているかを考察しようとする。(主体的に学習に取り組む態度)

3.評価規準

- 円や球について、中心・半径・直径などの構成を正しく理解している。

- コンパスを安全に正しく使うことができる。

- 円を構成する要素に着目し、学習を通して、円や球の性質を見いだすことができる。

- 円や球の性質を日常生活で積極的にいかそうとしている。

4.本単元の指導にあたって

児童は2年生で定規を使って直線を決められた長さでかく作業を学習している。3年生では、円という図形を学習する。コンパスなどの用具を使って正しく決められた半径(または直径)の円をかくことができるようにさせることが本単元での主なねらいとなる。また、円を正しくかく過程の中で円を構成する要素である中心・半径・直径などの言葉の意味や性質も正しく理解させておきたい。学習を重ねるにつれ、円や球は日常生活の中で様々な形でその性質が利用されていることを知り、自ら進んで円や球の性質を利用しようとする態度も併せて養っていきたい。

児童はコンパスを利用するのは初めてである。最近では左利きの児童も一定数おり、左利きの児童がコンパスを利用することにも留意して学習を進めていく必要があると考える。また、生活経験が不足している児童がここ最近全国的に増えてきている。コンパスには針などがありけがなども予想されるため、安全に留意して指導を進めていく必要もある。また、本教材では、基礎基本の徹底を図っていくとともに、本年度本校に導入された大型モニターやクロームブックも積極的に利用して、視覚的にも円およびその性質についての学習を深めていき、本校のめざす「学び合い学習」につなげていきたいと考えている。

※円の定義について

円の定義は「平面上にある任意の定点Aから等しい距離にある点の集合」である。児童の発達段階を考えた時これをそのまま児童に伝えてしまうと混乱を招く恐れがある。よって、「右のような形を円といいます。」というような例示的な定義を示し、児童に円の学習を進めてもらいたいと考える。小学校算数では「円の定義」のように曖昧なものとして「①線分・半直線・直線をすべて直線とよんでいる。」「②三角形は内部をふくむときと、辺だけをさすときがある。」などがある。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

主な学習内容 |

|---|---|---|

1 |

日常生活の中で円が使われていることを知ることができる。 |

実際に4グループに分かれて玉入れを行い、感想などを発表する。 運動場 |

2 |

円の概念と円の半径・中心について理解することができる。 |

定点(円の中心)から5cm離れた点をたくさんかく。 大型モニター |

3 |

円の直径や直径の性質を理解することができる。 |

円に形に切った折り紙を2つに折って折り目が円の直径であり、その円を折ってできる一番長い折り目であることを理解する。 大型モニター |

4 |

コンパスの使い方を正しく理解し、正確に指定された大きさの円をかいたり距離を図り取ったりすることができる。 |

コンパスの安全な使い方を知る。 コンパス |

5 |

こまを作ることにより、円のもつ性質や美しさに気がつくことができる。 |

円の形のコマを回し、円の性質について視覚的に考える。 段ボール |

6 |

コンパスの性質を利用して、条件に合った点を見つけることができる。 |

コンパスの性質を使い、問題を解く。 |

7 |

球の中心・半径・直径を正しく理解することができる。 |

球の切り口の教材から、球はどこで切断しても切り口が円であることを理解する。 円の切り口の教材 |

8 |

身の回りのものから円や球を探すことによって、円や球の性質を使ったものが日常生活の中にたくさんあることを実感することができる。 |

学校内にある円や球を、クロームブックを使って撮影し、発表する。(図1) クロームブック |

9 |

学習内容の定着を確認し、理解を深める。 |

ノートの使い方にも気をつけながら問題を解いていく。 |

6.本時の学習

コンパスの使い方を正しく理解し、正確に指定された大きさの円をかいたり距離を図り取ったりすることができる。(知識・技能)

学習内容 |

学習活動および児童への支援 |

備考 |

|---|---|---|

1 コンパスの使い方を知る。 |

コンパスの使い方を知る ・針を人に向けないなどの安全な使い方を知る。 |

|

2 コンパスで円をかく。 |

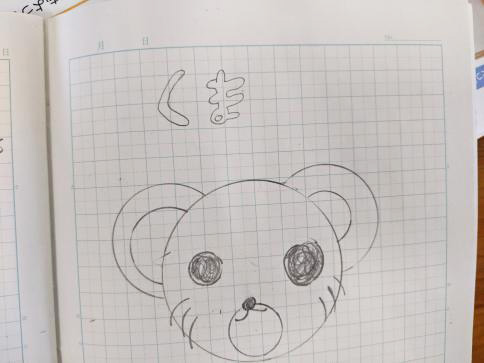

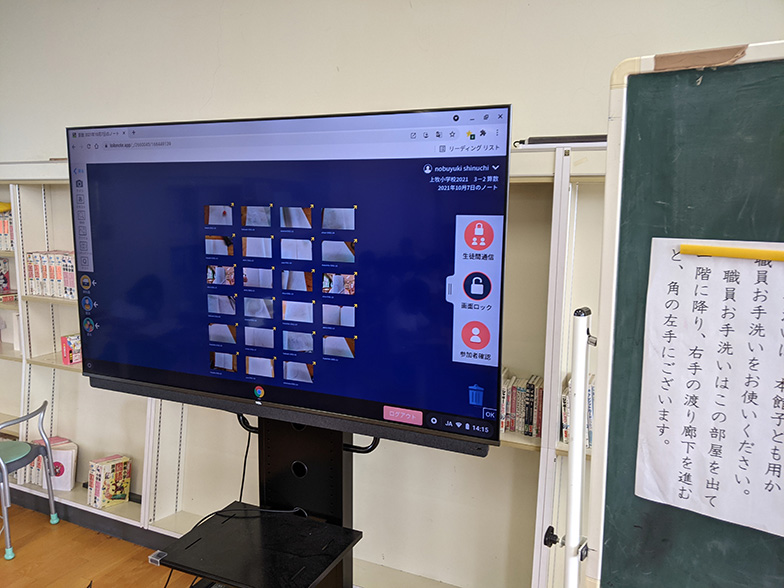

・針をしっかりと固定して半径の長さが変わらないように気をつけながら円をかくようにする。 ○ノートにたくさんの円をかく ・ノートにかいた円の絵をロイロノートを使い提出する。(図3) 運動場で「円」をかいている動画を見る(図4) |

・半径などは気にせず好きな大きさの円をかかせる。 |

・コンパスと同じところはどこか、ペアで話し合い発表する。 |

・円やコンパスの性質が日常生活にも使われていることに気づかせる。 |

|

3 コンパスで距離を図り取る。 |

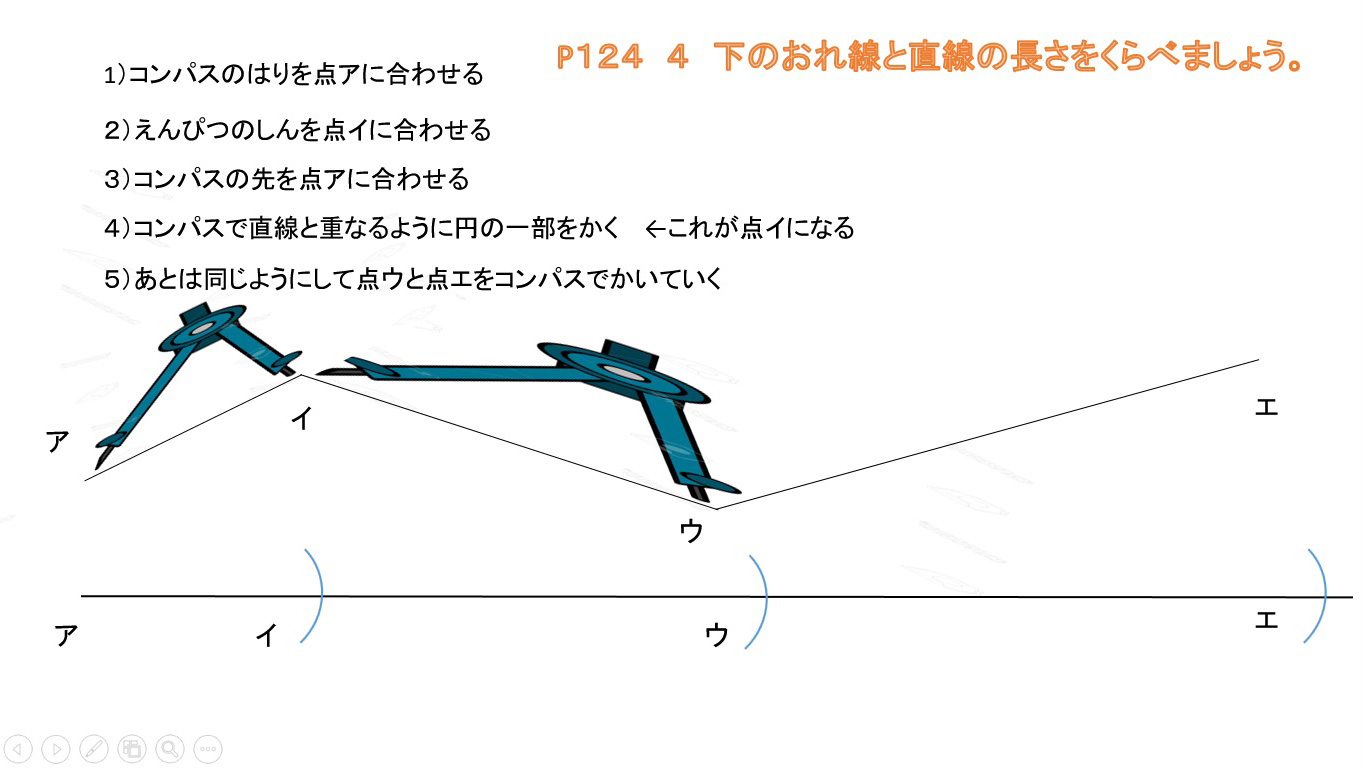

教科書P124-4の問題を映像を見ながら一緒に解いていく。(図5) |

・円をかき切るのではなく、直線と交差する部分だけをかけばいいことに気づかせる。 |

4 まとめ |

今日学習したことのまとめをする。 |

(図2)

(図2)

コンパスを使ってクマの絵をかきました。他にも同心円を書いている児童や、アニメキャラクターをコンパスでかいている児童もいました。

(図3)

(図3)

クロームブックの「カメラ」を使って自分がノートにかいた円を「ロイロノート」アプリを使って「提出」しているところです。

(図4)

(図4)

実際に休み時間を使って運動場に半径3mの円を児童がかきました。中心がずれたり、巻き尺を踏んだりの失敗が何度かありましたが、無事にかき切ることができました。

7.指導を終えて

コンパスを使う今回の学習では、本単元の開始前から「先生、コンパスいつ使うの? 早く使いたい。」といった声もよく聞かれ、関心の高さがうかがえた。今回の単元に入ることを伝えたときは、コンパスを使うことができる喜びからなのか歓声が上がった。今回の学習ではコンパスだけではなく、校内にある様々な教育器具を使うことを意識した。特に本年度1学期末に本格導入されたクロームブックを今回は積極的に使うようにした。本授業ではノートにコンパスを使ってかいた円の絵を、クロームブックを使って先生機に提出し、出来上がった絵を大型モニターでみんなで確認する学習を行ったが、児童の中には1作品だけではなくいくつもコンパスを使った絵をかいて提出していた子どももいた。運動場でかいた円では、本来であれば児童全員に体験してもらいたかったが、時間の都合上5人にしてもらい、休み時間を使って撮影した。授業の中でその様子を映像で全員で共有した。撮影は何回も失敗を繰り返しながらようやくできたものであるが、撮影を終えた児童は、「いつ授業で使うん?」と何回も聞いてくるなど、授業で使うことをとても楽しみにしていた様子であった。

本単元ではコンパスだけでなく様々な教育機器を使ったが、児童の関心および意欲は確実に高まったことがわかった。特に本年度から本格導入されたクロームブックを使った学習ではそれが顕著に表れた。これらの器具をどのように活用すれば、より子どもたちの学習意欲向上につながるかを考えることが、これからの教育課題であると私自身強く感じることができた。

【参考文献】

算数教育指導用語辞典第4版(日本数学教育学会出版部)