小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

コロコロとりでをこうりゃくしろ!

2.学年

第4学年

3.分野

工作に表す

4.時間数

8〜10時間

5.準備物

※プラスチック段ボールは2cm程度の幅の帯に切って用意しておく(2cm×20cm程度のもの、横長の形で縦筋にカットする)

6.題材設定の理由

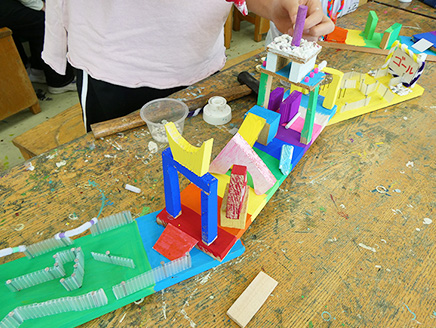

中学年ののこぎり題材として、また、くぎをたくさん打つことができる活動として考えました。ビー玉を転がすフィールドとしての目的で長い板を三つに切り、木工用接着剤とくぎでつないで形を変えることからイメージを広げていきます。ゲームをつくる楽しさを味わいながら、くぎとプラスチック段ボールの壁を組み合わせてビー玉のコースをつくっていきます。くぎが打ちにくくなる段差のある2枚目の板には木っ端を並べたり積み上げたりする「とりで」を設定し、立体的な表現活動になるようにしました。

7.題材の目標

知 道具を正しく安全に使いながら、今までの経験を生かし、材料を組み合わせてつくるときの感覚や行為を通して、形の面白さや形の組合せによる感じなどが分かる。

技 くぎを打ったり木片を組み合わせたりビー玉を転がしたりしながら試し、表したいことに合わせて形や色、遊び方を工夫してつくる。

発 ビー玉の転がり具合やくぎや壁の感じを試しながら、形の変化や面白さを感じ取り、見たこと感じたことから表したいことを見付け、形や色、材料などを生かしながらイメージをもち、つくりたいゲームをどのように表すかについて考える。

鑑 木片やプラスチック段ボールなどを組み合わせてできる形や色や、自分たちの作品の造形的なよさや面白さ、表したいこと、いろいろな表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げる。

進んで材料の形や色などからいろいろなよさや面白さを見付け、楽しく遊べるものを表す活動に取り組み、つくりだす喜びを味わうとともに、形や色などに関わり楽しく豊かな生活を創造しようとする。

8.評価規準

知 道具を正しく安全に使いながら、今までの経験を生かし、材料を組み合わせてつくるときの感覚や行為を通して、形の面白さや形の組合せによる感じなどが分かっている。

技 くぎを打ったり木片を組み合わせたりビー玉を転がしたりしながら試し、表したいことに合わせて形や色、遊び方を工夫してつくっている。

発 ビー玉の転がり具合やくぎや壁の感じを試しながら、形の変化や面白さを感じ取り、見たこと感じたことから表したいことを見付け、形や色、材料などを生かしながらイメージをもち、つくりたいゲームをどのように表すかについて考えている。

鑑 木片やプラスチック段ボールなどを組み合わせてできる形や色や、自分たちの作品の、造形的なよさや面白さ、表したいこと、いろいろな表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げている。

つくりだす喜びを味わい進んで材料の形や色などからいろいろなよさや面白さを見付け、楽しく遊べるものを表す学習活動に取り組もうとしている。

9.指導計画

内容・時間 |

児童の活動の流れ |

教師の指導の手立て |

|---|---|---|

○導入 |

●題材の意図や手順を知る。 |

▼題材の目的やイメージを伝える。 |

○フィールドづくり |

①板を2か所のこぎりで切り、三つのパーツに分ける。 |

・真ん中のパーツは両端のパーツに載るようにする。 |

○フィールドの色を塗る |

①紙やすりをかけてトゲを取る。 |

・これからつくるゲームの世界がどんなストーリーになるかをイメージできるように指導する。 |

○壁を取り付け、コースをつくる |

①ビー玉を転がしながら全体のコースのレイアウトをイメージする。 |

・ゲームのイメージがわくような導入を工夫する。 |

○出来上がったゲームで遊ぶ(鑑賞) |

①友だちのゲームを試してみる。自分のゲームを試してもらう。 |

・友だちのゲームで遊んだり、自分のゲームをやってもらったりすることで感じた新しいアイデアを作品に反映できるようにする。 |

10.題材を考えるということ

今回紹介した『コロコロとりでをこうりゃくしろ』は、板にくぎを打ってビー玉を転がすという比較的ポピュラーな題材に、「板をのこぎりで切って組み合わせる」「木っ端を積んだり並べたりして楽しむ」「プラスチック段ボールを壁に使って形を組み合わせて楽しむ」などの造形的な要素をプラスして、くぎを打つだけではない表し方を使って工夫できるようにアレンジしたものです。

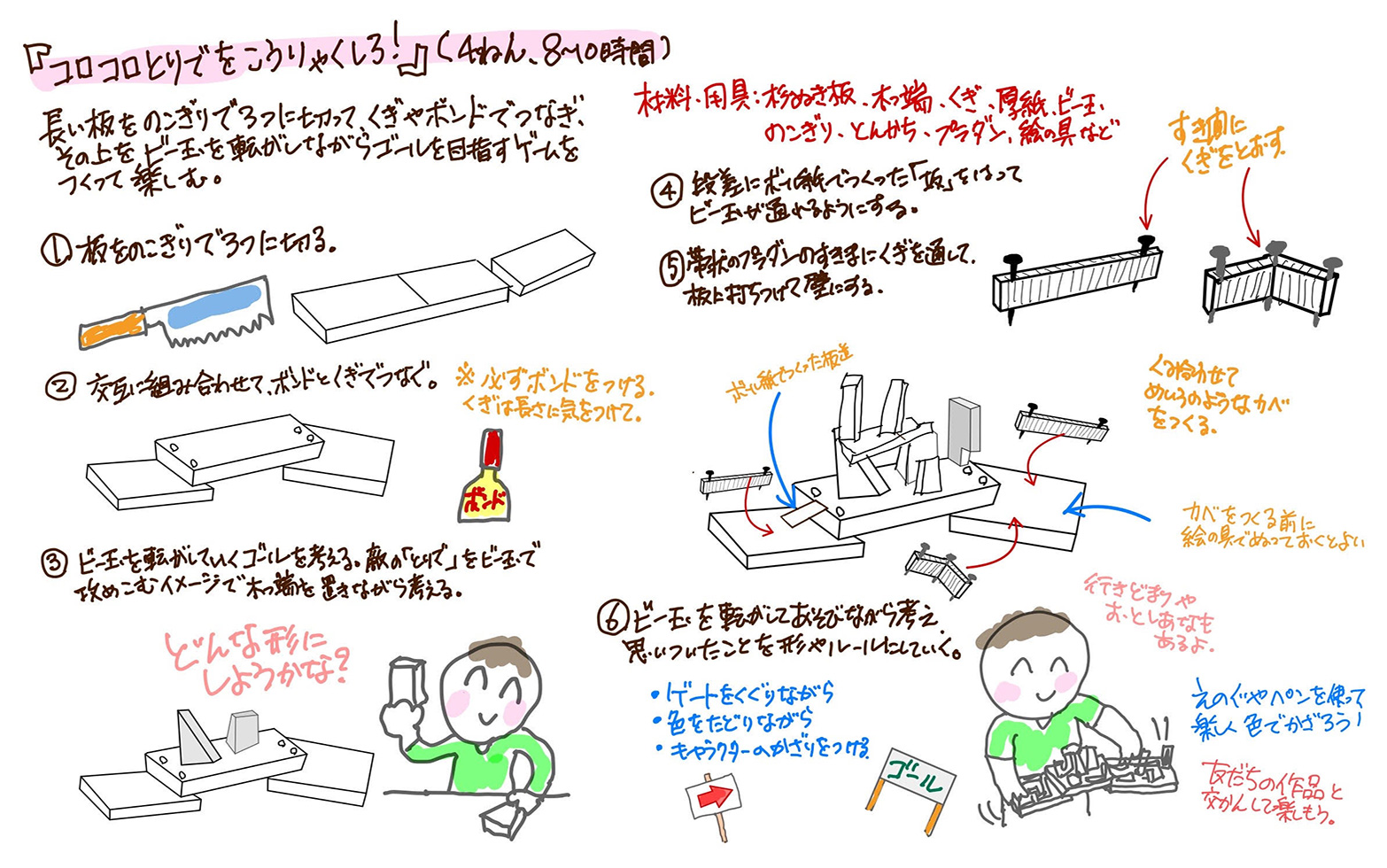

↑本題材のアイデアシート。アイデアが浮かんだときに描き止めておくようにしている。

↑本題材のアイデアシート。アイデアが浮かんだときに描き止めておくようにしている。

子どもの感受性や想像力が素晴らしいとはいえ、子どもが今まで見たことや体験したこと、身に付けた知識や技術は大人に比べると非常に少なく、「想像しよう」「工夫しよう」と言うだけではなかなか表現につながっていかないことがあります。そのことからも、子どもが安易に結び付いてしまいがちな日常(例えばゲームやアニメのイメージなど)から題材の魅力を使って子どもを切り離すことによって、新しい見方や考え方と出会えるようにしていく必要があると思います。

題材は教師と子どもをつなぐ大切なツールです。題材づくりを通して、「世界にはこんなに美しいものや面白いことがあるのだ」ということを目の前の子どもの感受性と重ね合わせながら、提案したり共感したりすることができます。題材をつくるには、大人の価値観の押しつけることなく、子どもがどんなことを感じ、どうしたいのかということを常に考え、使う材料や行為をよく検討し、「なぜこうするのか」「なぜこれを使うのか」ということに確かな必然性をもって取り組みたいです。

オリジナル題材をゼロから考えることは、子どもと素材や行為に関して十分に検討する必要があるので教師にとってとても勉強になります。「ゼロから考えるのはハードルが高いな」と感じられるのであれば、教科書に載っている題材や既成の題材を基に、そこに自分なりの考えやアイデアを加えたり修正したりしながら取り組んでいくのもよいのではないかと思います。

子どもの視点で考え、「ここをちょっと変えると楽しんでくれるのではないかな」というアイデアが思い浮かんだら積極的にアレンジしてみると、今後、オリジナル題材を考えていく際に生かされていくと思います。目の前の子どもの気持ちと自身の思いを重ね合わせながら、子どもが見て感じていることに共感する見方・考え方で題材づくりに取り組めば、身近なところに素敵な題材のアイデアが見つかるかもしれません。

※本実践の児童作品は、「みんなの図工ギャラリー」にも掲載予定です。

https://www21.nichibun-g.co.jp/zuko_gallery/3-4nen/