小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

ならべて 見つけて

2.学年

第2学年

3.分野

絵に表す・鑑賞する

4.時間数

4時間

5.準備物

6.題材設定の理由

コロナ禍を経て学校での「一人1台端末」の環境が整い、便利になったことやできることが図画工作の時間にも増えた。一方、PCの画面上では学ぶことができない、「本物の材料」と直接たっぷりと触れ合いながら学びを得ることができる図画工作の活動の大切さも改めて感じる。そのことからも、さまざまな形、色、木目、触り心地、香りなどを感じられる「木」を材料とし、児童が自分の目や手で木に触れ、よさを感じ取りながら表現できる活動について考えてみたいという思いからこの題材を設定した。

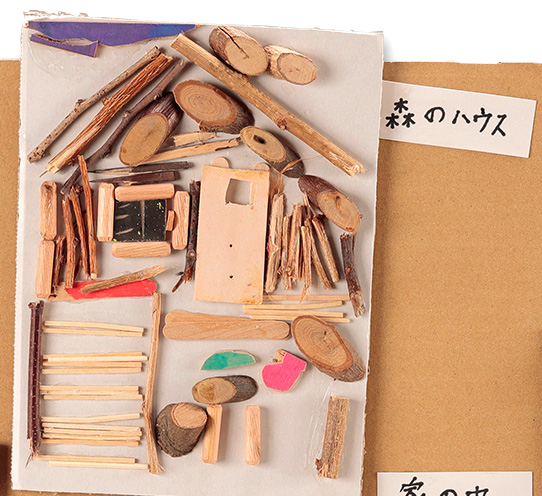

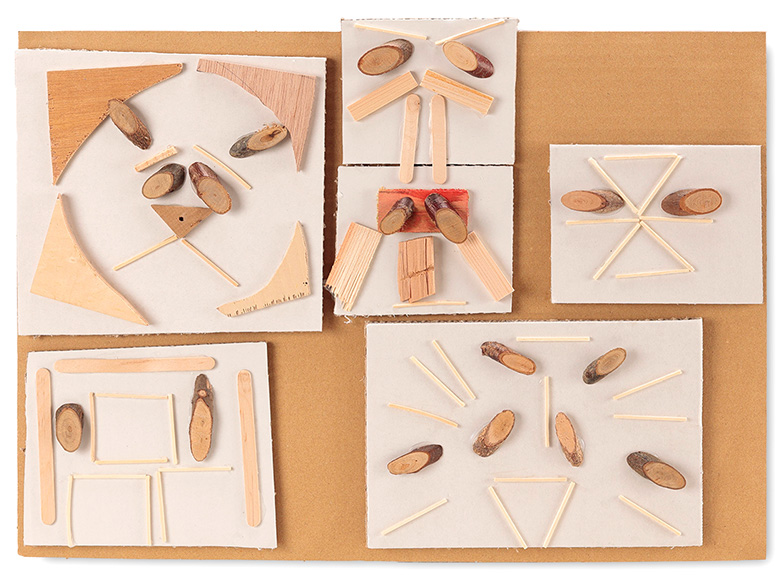

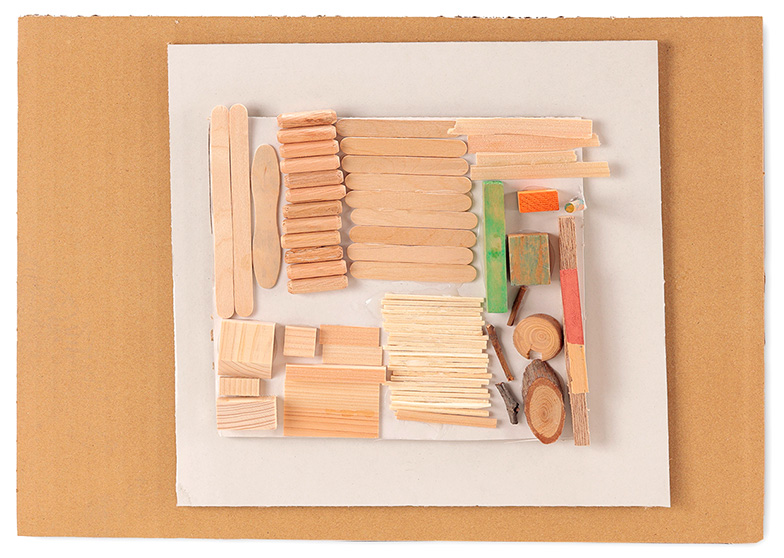

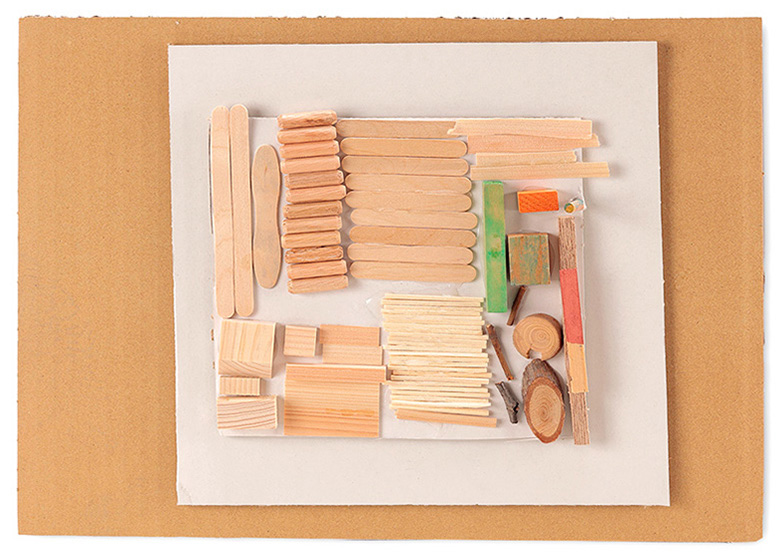

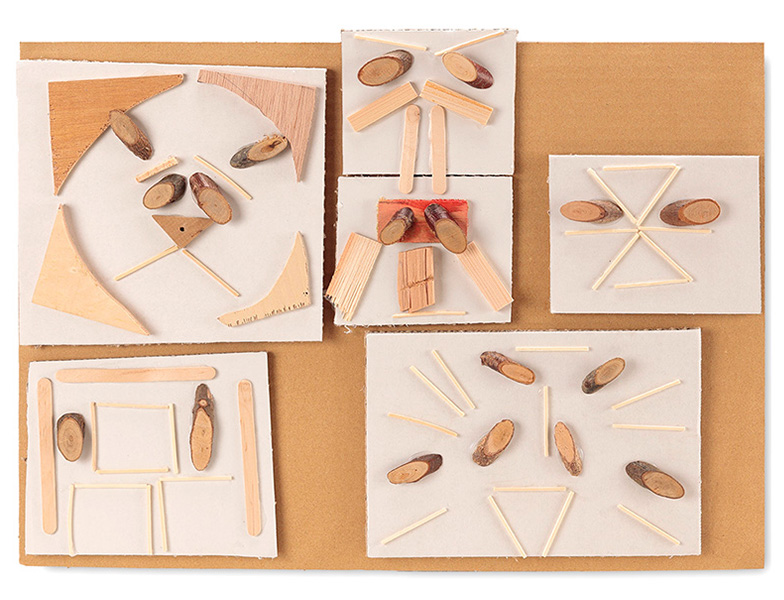

この活動は、小さな段ボールの上に、いろいろな形や色の木を並べたり組み合わせたりしながら表したいことを発想し、工夫して絵に表す活動である。クレヨンや絵の具とは違い、組合せを何度でも試しやり直せるよさや、小さな画面に何枚も表現できるよさがあるので、児童も安心して活動することができると考えた。一つひとつが小さな木のかけらであっても並べ方や数、組合せを工夫すると新しい形ができること、想像してみると見方が変わることを児童が発見し、楽しく発想や構想をしたり、表し方を工夫したりしながら自分にとって意味や価値のあるものをつくりだすことにつなげたい。

また、私たちの生活を豊かなものにしてくれる木と低学年の児童との出会いを大切にし、中学年・高学年の木を使った活動、日々の生活にもつなげていきたい。

7.題材の目標

知 自分の感覚や行為を通して、木の形や色、触った感じ、並べたり組み合わせたりしたときにできる形や色などに気付く。

技 手や体全体の感覚などを働かせ、表したいことを基に木の組合せ方を工夫して表す。

発 木の形や色を見たり、並べ方や組合せ方を試したりすることを通して、感じたこと、想像したことから、表したいことを見付け、どのように表すかについて考える。

鑑 木の形や色、自分たちの作品の造形的な面白さや楽しさ、表したいこと、表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げる。

楽しく木の形や色、感触を味わいながら絵に表したり鑑賞したりする活動に取り組み、つくりだす喜びを味わうとともに、形や色などに関わり楽しい生活を創造しようとする。

8.評価規準

知 自分の感覚や行為を通して、木の形や色、触った感じ、並べたり組み合わせたりしたときにできる形や色などに気付いている。

技 手や体全体の感覚などを働かせ、表したいことを基に木の組合せ方を工夫して表している。

発 木の形や色を見たり、並べ方や組合せ方を試したりすることを通して、感じたこと、想像したことから、表したいことを見付け、どのように表すかについて考えている。

鑑 木の形や色、自分たちの作品の造形的な面白さや楽しさ、表したいこと、表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げている。

つくりだす喜びを味わい楽しく木の形や色、感触を味わいながら絵に表したり鑑賞したりする学習活動に取り組もうとしている。

9.指導計画

| 内容・時間 | 児童の活動の流れ |

教師の指導の手立て |

|---|---|---|

【第1次】 |

●学習内容を確認し、学習の見通しをもつ。 |

▼児童を集めて「木を並べたり組み合わせたりして絵に表すこと」、「同じ木でも並べ方を工夫するとさまざまなものになること」を実際にやって見せながら伝える。 |

展開 |

●「まずはバイキング☆」 |

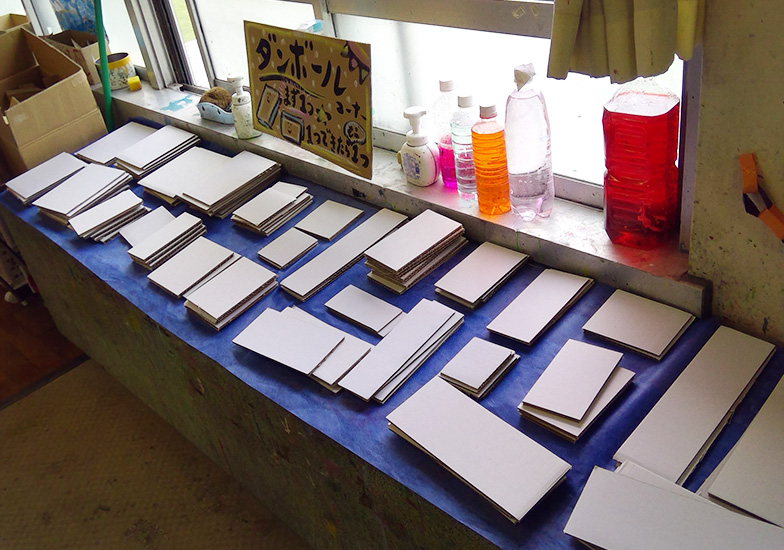

▼児童が木の形や色をよく見ることができるように木のコーナーを広くつくる。 |

●必要な材料・用具を準備する。 |

▼木の組合せの面白さを味わわせたいので、支持体になる段ボールは1枚ずつ取るように伝える(「1枚できたら次の1枚を取るよ」)。 |

|

●「並べてみよう!」 ●木を組み合わせながら表したいことをイメージし、組合せ方を工夫して絵に表す。並べて決まったらボンドで段ボールに貼り付ける。 |

▼児童の発見や、ひらめきを認めたり、共感したり、共に楽しんだりしながら次の活動へつながるような声かけをする。 |

|

●作品に題名を付ける。 |

▼作品の題名は、「一つひとつに付ける」、「全体で一つ付ける」ということを児童自身が決められるようにする。 |

|

【第2次】 |

●活動の続き。 |

|

振り返り・鑑賞 |

●活動を振り返る。 |

▼見ることを楽しみ、見方を広げられるように支援する。 |

10.児童の様子

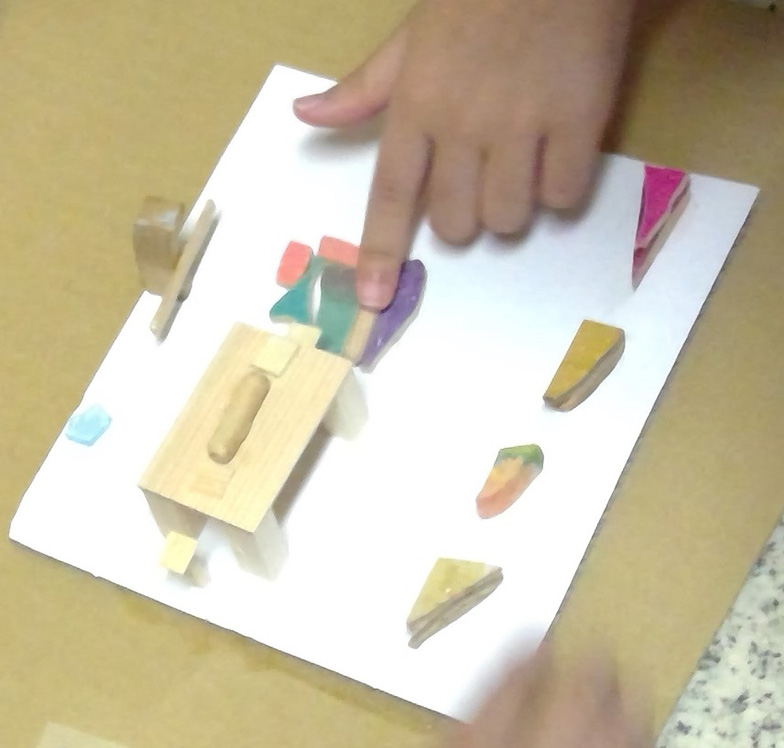

並べられたさまざまな形や色の木を、バイキングのように選ぶ場面では、児童がどんな形や色の木があるのかをよく見て選ぶ姿が見られた。中には、「鳥みたい!」「本当だ! 飛行機にも見えるね」と見立てを楽しんだり、「これ、いいにおい!」と香りを確かめたりと、友だちと共に見ることを楽しみ見方を広げる姿も見られた。児童が互いにゆっくりと木を見ることを楽しむ時間を大切にした。

初めから表したいイメージをもっている児童、手を動かしながら表したいことを見付ける児童、並べて絵のようにする児童、木の形や色から並べ方を工夫する児童などさまざまな表現があった。手を動かしながら理解できることが多かったのか「次はこうしてみよう!」と、児童の表現が時間と共に広がっていく様子が見られた。

みんなで見合う時間を設定したときは、児童が肩を寄せ合い作品を手で触り、凹凸を感じながら鑑賞する姿が見られた。

この活動を初めて実践したのはコロナ禍による休校期間が明けてすぐの頃。児童が木を触りながら選ぶ姿、試しながら表したいことを見付ける姿、友だちと顔を近付けて発見を共有する姿、互いの作品を手で触り木の凹凸や感触を共に感じ取る姿に、「本物と触れ合うっていいな」、「皆で一緒に同じ空間で活動することができて幸せだな」と感じた。当たり前の日常が戻った今、そのような図画工作の時間を児童と共に大切にしていきたいと改めて思う。

※「ならべて 見つけて」の作品は「みんなの図工ギャラリー」からもご覧になれます。

https://www21.nichibun-g.co.jp/zuko_gallery/1-2nen/36/