小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

ダンボールにおえかき

2.学年

第1学年

3.分野

絵に表す・鑑賞する

4.時間数

2時間

5.準備物

6.題材設定の理由

小学校に入学したときに児童が絵をかく材料として手にするクレヨン。私は子どもの頃、細かいところまで表現することが難しいクレヨンがあまり好きではなかった。しかし、児童と活動する中で改めてこの材料を手にし、クレヨンの発色のよさ、重ねると色が変化すること、指やティッシュなどでこすってぼかすとふんわりとした感じになること、力の強弱で雰囲気が変わることなどの材料の面白さを感じ、そのよさを児童と共有したいと強く感じた。そのことを踏まえ、児童がクレヨンという材料を「クレヨンっていいよね!」「クレヨン大好き!」と感じられるものにしたいという思いから、この題材を設定した。

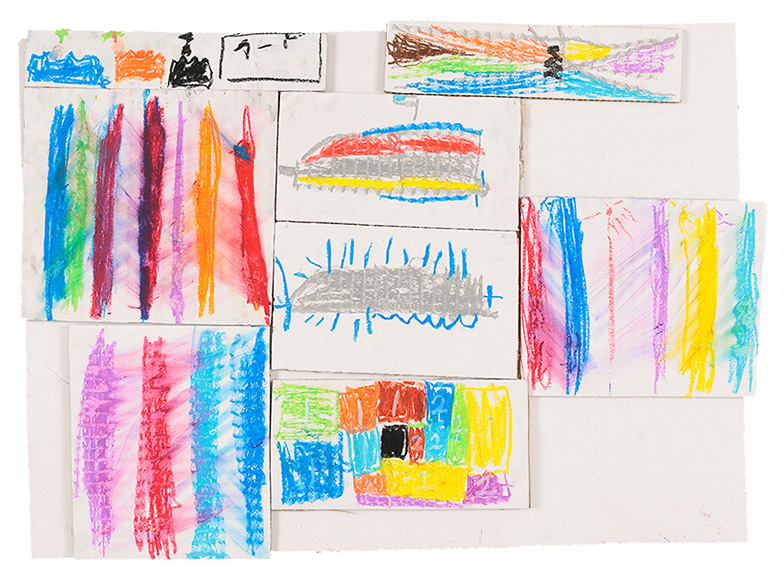

この活動は、小さく切った段ボールにクレヨンで自分の表したいことを絵に表す活動である。段ボールにクレヨンでかくと、画用紙にかいたときとは違う少し弾力のあるかき心地を感じられたり、クレヨンを動かす方向によって思いがけない模様が現れたりする面白さがある。そのことからも児童が試す中でさまざまなことを感じたり発見したりすることができると考えた。試しながら表したいことを見付け、新たな形や色を生み出す面白さを十分感じ取りながらクレヨンのよさ、絵に表す楽しさを味わわせたい。

7.題材の目標

知 段ボールにクレヨンでかくときの感覚や行為を通して、できるいろいろな形や色などに気付く。

技 クレヨンの扱いに十分に慣れるとともに、手や体全体の感覚などを働かせ、表したいことを基に表し方を工夫して表す。

発 段ボールにクレヨンでかく活動を通して、感じたこと、想像したことから、表したいことを見付け、好きな形や色を選んだり、いろいろな形や色を考えたりしながら、どのように表すかについて考える。

鑑 自分たちの作品の造形的な面白さや楽しさ、表したいこと、表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げる。

楽しく段ボールに絵をかいたり鑑賞したりする活動に取り組み、つくりだす喜びを味わうとともに、形や色などに関わり楽しい生活を創造しようとする。

8.評価規準

知 段ボールにクレヨンでかくときの感覚や行為を通して、できるいろいろな形や色などに気付いている。

技 クレヨンの扱いに十分に慣れるとともに、手や体全体の感覚などを働かせ、表したいことを基に表し方を工夫して表している。

発 段ボールにクレヨンでかく活動を通して、感じたこと、想像したことから、表したいことを見付け、好きな形や色を選んだり、いろいろな形や色を考えたりしながら、どのように表すかについて考えている。

鑑 自分たちの作品の造形的な面白さや楽しさ、表したいこと、表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を広げている。

つくりだす喜びを味わい楽しくクレヨンで段ボールに絵をかいたり鑑賞したりする学習活動に取り組もうとしている。

9.指導計画

| 内容・時間 | 児童の活動の流れ |

教師の指導の手立て |

|---|---|---|

【第1次】 |

●活動内容について知り、活動の見通しをもつ。 C「ぎざぎさができた!」 T「色を重ねてみるね」 |

▼実際に児童の前でやって見せ、話をしながらクレヨンで段ボールにかいたときの音や、模様が生まれること、色を重ねたときの変化などの面白さや驚きを共有する。 ☆「ぐいぐい」(濃く塗る)、「さらさら」(弱い力で薄く塗る)、「色混ぜ」、「ぼかし」、「てんてん」は確認する。 ・あまり具体的にならないよう、シンプルに短時間で話す。 |

展開 |

●好きな大きさの段ボールを選ぶ。 |

▼片面白段ボールは、白い面、茶色い面、どちらでも自分の好きな面を選んで使うよう伝える。 |

●段ボールにクレヨンで表したいことを絵に表す。 |

▼児童のさまざまな発見や表現に共感する。 |

|

片付け |

●次回も続きをするので、名前を書いたポリ袋に入れて段ボール箱などの指定の場所に集めて保管する。 |

|

【第2次】 |

●自分以外の作品からさまざまな表現があることを知る。 |

▼導入で前回の活動での様子や、表現について直接見たり、電子黒板で共有したりする。自分以外の表現を知ることで、「やってみたい!」という思いをもつことにつなげる。 |

75分 |

●前回の続き |

▼最終的な枚数、台紙の大きさなどは児童が自分で決めていくようにする。「自分で選ぶ」、「自分で決める」という経験を低学年のうちから大切にする。 |

振り返り |

●みんなで作品を見合う。 |

▼児童の実態に応じて、この時間を設定できない時は、別の日に廊下掲示を皆で見合うようにする。 |

10.児童の様子

◆活動の初めは、段ボールにクレヨンでかいてできる色や形をじっと見つめ、かいたときの感触や色の感じを確かめながら集中して取り組む姿が見られた。時間とともに、試して発見したことから「もっとこうしよう!」と自分の表現を広げていく児童、テーマをもちイメージしたことを楽しみながら絵に表す児童、友だちが発見したことを見て「すごい!僕もやってみる!」と、自分の表現に取り入れる児童などさまざまな取り組み方があった。中には、手のひらをべったりと段ボールに押し付けてこすりつけるようにクレヨンを伸ばす、人差し指を使って色をぼかす、手にクレヨンを直接塗ってかいてみるなど、手を道具のように使いながら、色の変化や材料の感触を楽しむ児童の姿も多く見られた。

◆活動時間ぎりぎりまで集中して活動する児童もいれば、一通り試してすぐに活動が停滞する児童もいる。第1次の2時間目の初めや、第2次の導入で児童がお互いの表現を見合う時間を設定すると「これいいねえ、やってみよう!!」と友人の表現から新たな発見をし、表現を広げていくよいきっかけになった。

◆第2次の活動の初めに、「今日これ持って帰りたいな。これはお母さんにプレゼントするんだ」と話している児童がいた。その言葉から、第一次のときは何気なく見ていた、水色と黄緑色のクレヨンを混ぜてできた色の絵と、シンプルな顔がかかれたその絵は、その子にとって特別な形・色、特別な絵になったのだと感じた。

◆2年生の児童が、立体に表す活動で背景の絵をクレヨンでかいていた。色を混ぜたり、ぼかしたりした表現をしていて「クレヨンを選んだんだね」と、声をかけると、「私、クレヨン大好きだから!」「だってきれいなんだもん!」と話をしていた。その言葉から、1年生のときにクレヨンを使った活動をたっぷり取り入れた中で、子ども自身がクレヨンのよさを見付け、感じていたからなのかもしれないと感じた。児童と材料の出会わせ方をこれからも大切にしていきたい。

※「ダンボールにおえかき」の作品は「みんなの図工ギャラリー」からもご覧になれます。

https://www21.nichibun-g.co.jp/zuko_gallery/1-2nen/37/