小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

無限に広がる形・色~プログラミングでデジタル万華鏡をつくろう~

2.学年

第5学年

3.分野

絵に表す・鑑賞する

4.時間数

2時間

5.準備物

ミラーシート、児童用端末(「ビスケット」が操作できる環境)

6.題材設定の理由

プログラミング教育の分類B(学習指導要領に例示されてはいないが、学習指導要領に示される各教科等の内容を指導する中で実施するもの)を位置づけ、図画工作科学習の広がりや深まりのためにプログラミングを導入した。

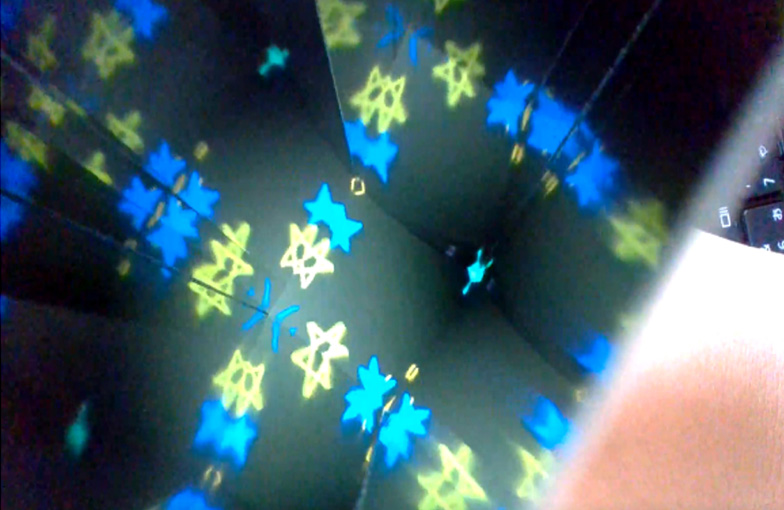

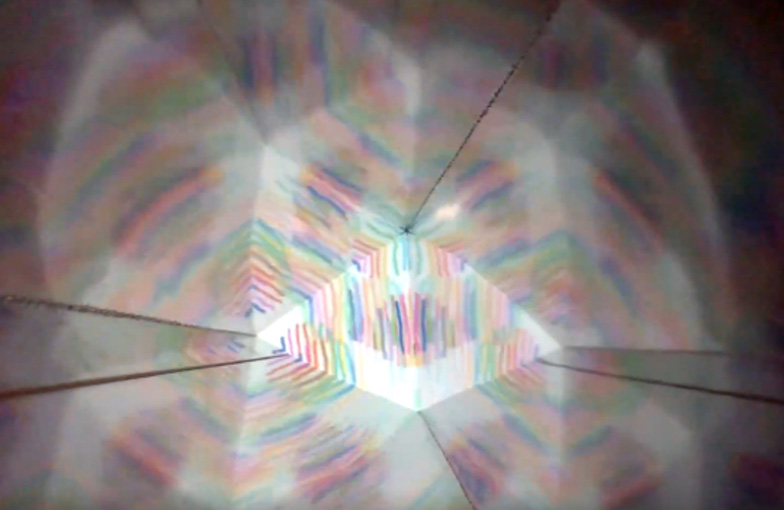

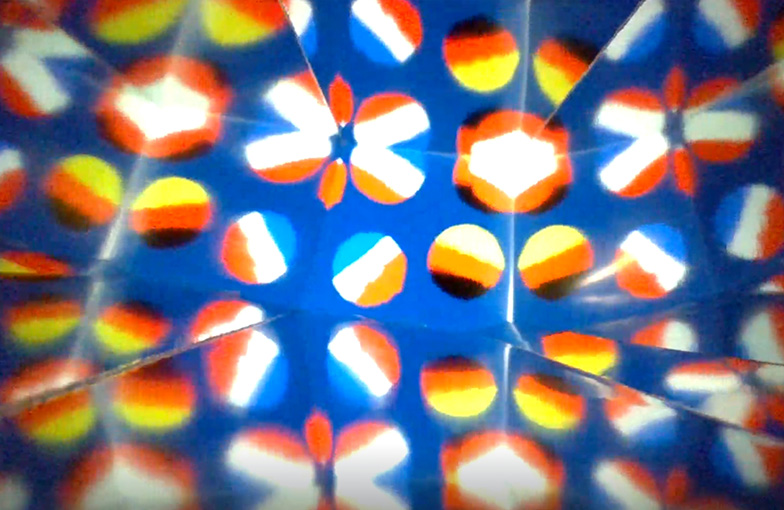

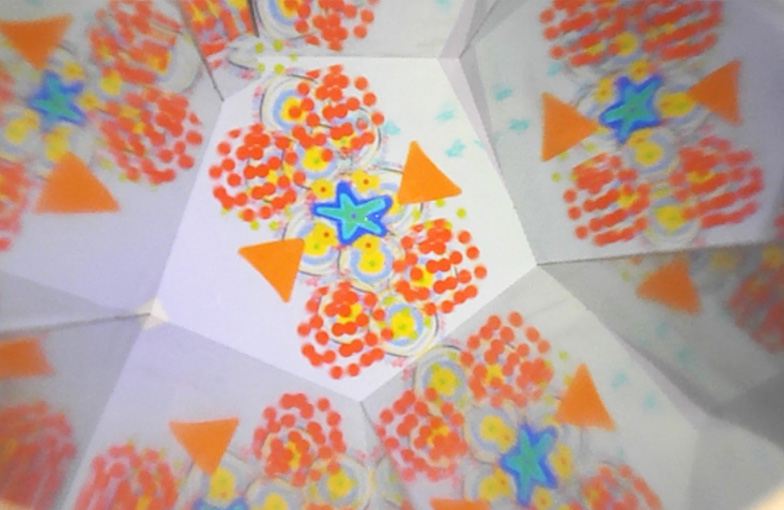

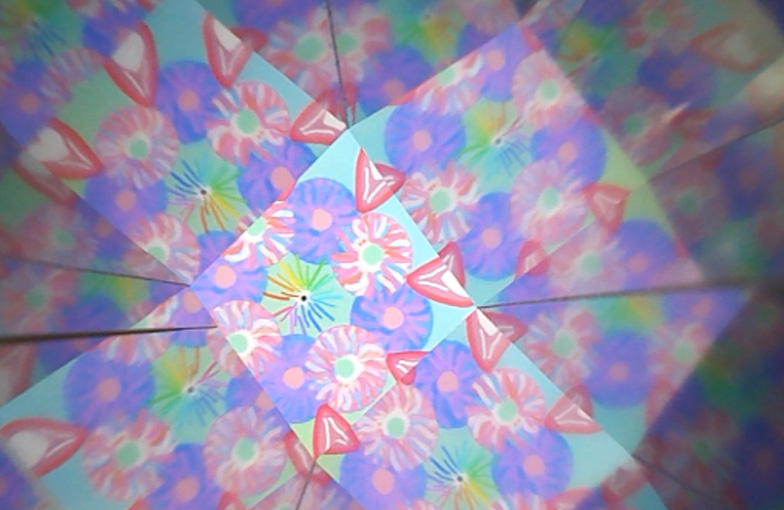

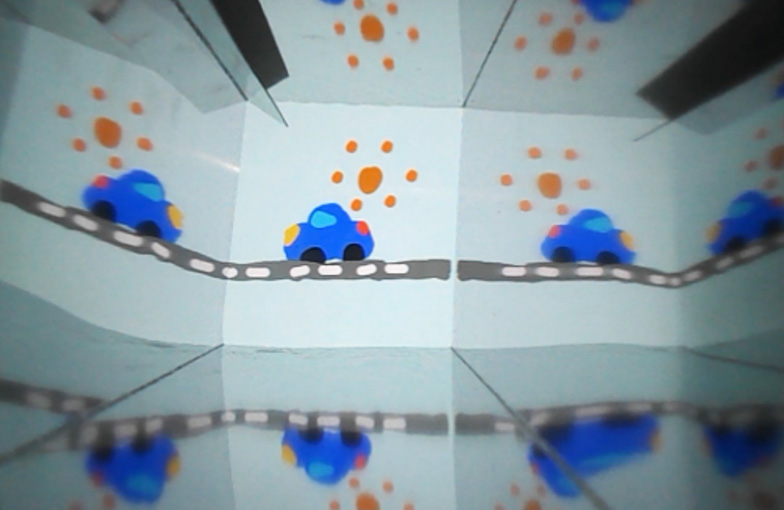

プログラミング環境「ビスケット」を活用し、表したいことを絵に表す。児童は「ビスケット」でつくった絵をミラーシートでつくった三角柱や四角柱を使ってのぞき込む。ミラーシートに映り込むことにより表れる形や色を見ながら、作品をつくり・つくりかえ・つくることができるようにし、自分がイメージした世界を表わせるようにする。

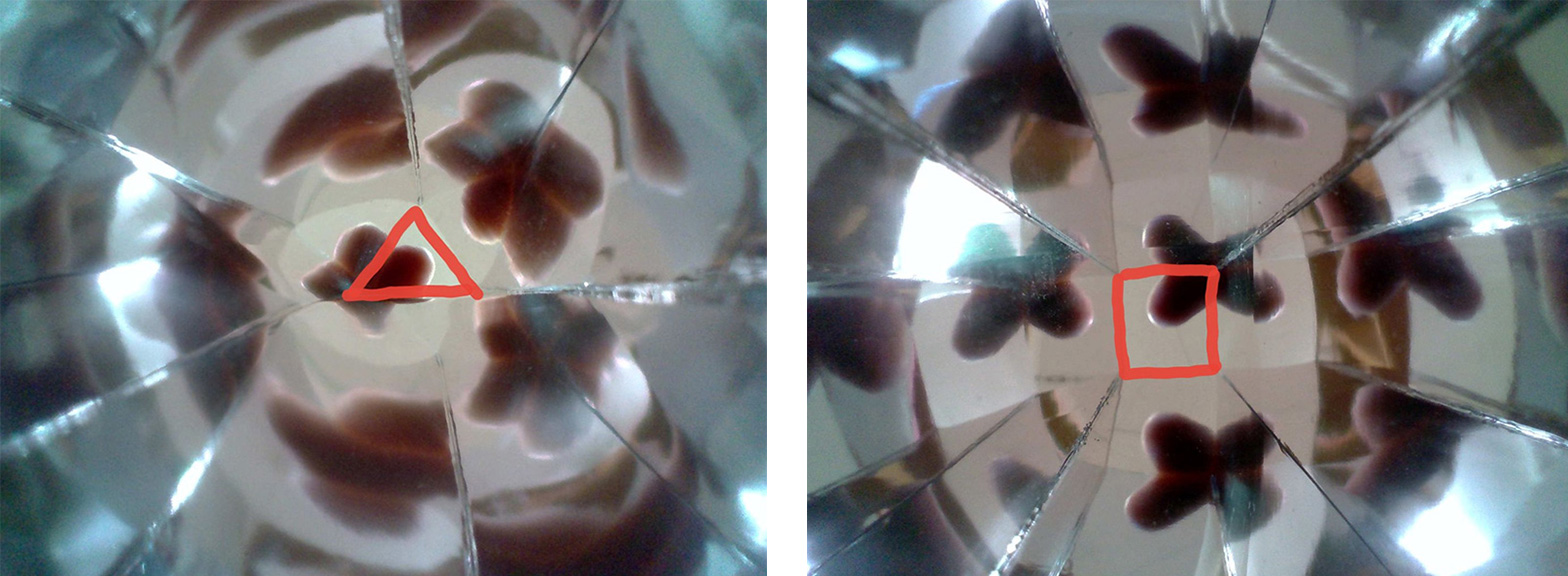

本題材は万華鏡の鑑賞から始める。万華鏡とは、2枚以上の鏡を組み合わせて内部に取り付けた対象物の映像を鑑賞する筒状の多面鏡である。小さな穴をのぞき込むときらきら光る不思議な世界が広がる万華鏡は、動かし方や入っているビーズや色セロファンなどで見え方が違ってくる。どの児童も一度は目にしたことがある万華鏡をつくることにより、その模様の美しさや動きの面白さを再発見できるようにする。

また、プログラミングを活用して「動き」を児童自身が考えられるので、どのような映像ができるのかをイメージしながら取り組むことができる。万華鏡は、「動かす」ことによって中に映る映像が変化するが、本題材で作成する万華鏡は「動き」も想定してつくることができる。デジタル機器を活用し、今までにない、新しい万華鏡をつくることによって、児童の期待感を膨らませられるようにする。

7.題材の目標

知 自分の感覚や行為を通して、形や色、動き、色の鮮やかさなどの造形的な特徴を理解する。

技 「デジタル万華鏡」をつくる活動を通して、ミラーシートを加工したりプログラミングの方法を活用したりするとともに表したいことに合わせて工夫して表す。

発 表したいことを見付け、形や色、動きなどを生かしながら、どのように表すかについて考える。

鑑 友人がつくった作品を鑑賞する活動を通して、表したいこと、いろいろな表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める。

主体的にデジタル万華鏡をつくる活動に取り組み、つくりだす喜びを味わうとともに、形や色に関わり楽しく豊かな生活を創造しようとする。

8.評価規準

知 自分の感覚や行為を通して、形や色、動き、色の鮮やかさなどの造形的な特徴を理解している。

技 「デジタル万華鏡」をつくる活動を通して、ミラーシートを加工したりプログラミングの方法を活用したりするとともに表したいことに合わせて工夫して表している。

発 表したいことを見付け、形や色、動きなどを生かしながら、どのように表すかについて考えている。

鑑 友人がつくった作品を鑑賞する活動を通して、表したいこと、いろいろな表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めている。

① プログラミングの方法を活用したりミラーシートを加工したりすることにより、形や色や動きが変化することに興味関心をもち、デジタル万華鏡をつくることに意欲的に取り組んでいる。(表現)

② 友人がつくった作品に対して、自分がつくった作品と比べながら楽しんで鑑賞し、身近なプログラミングに対しての関心を広げている。(鑑賞)

9.指導計画

| 時間 | 児童の学習の流れ |

教師の指導の手立て |

|---|---|---|

5分 |

◇万華鏡を見て、その仕組みを理解する。 ・鏡に材料が映っている。 |

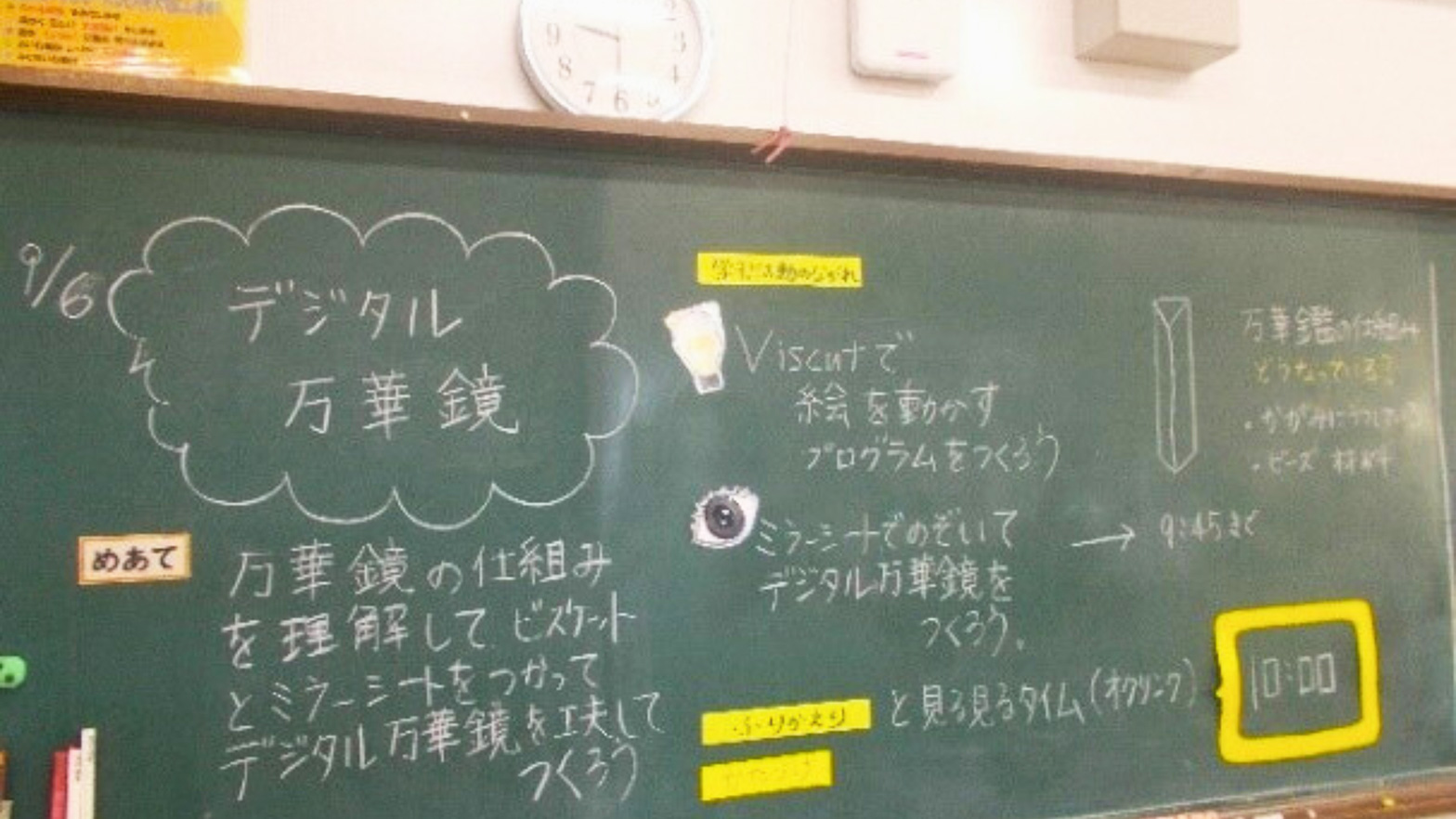

○本授業で何を考えて行うか、どこを工夫するのかがわかるように板書に明記する。 |

|

万華鏡の仕組みを理解して、ビスケットとミラーシートをつかって、デジタル万華鏡を工夫してつくろう |

||

15分 |

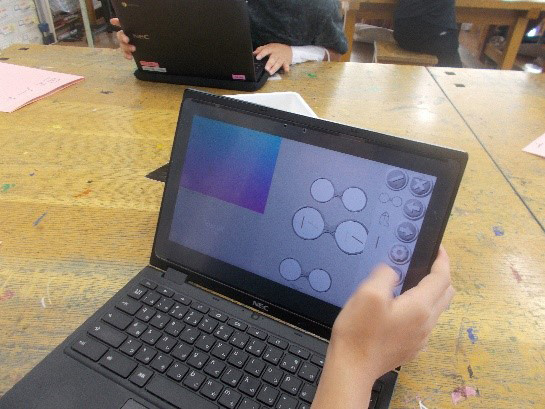

◇プログラミング環境「ビスケット」の操作方法を理解する。 |

○ビスケットには様々な動きをプログラムできる要素がある。本題材では、「動きの速さ」と「回転する動き」に絞った。操作習得の時間を限定し行うことで、児童が試行錯誤して取り組む場面や、作品のイメージに合わせて工夫して取り組む時間を多く確保できるようにした。 |

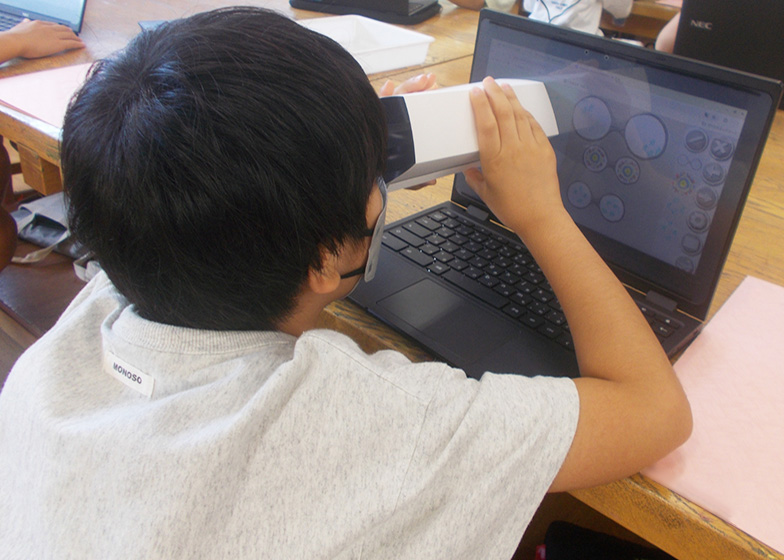

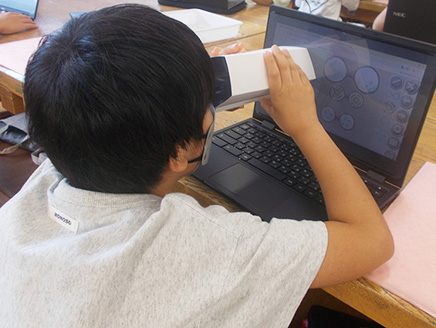

◇ミラーシートを「三角柱」「四角柱」「五角柱」などに組み立てて、そこからタブレット画面を覗きながら、どのような見え方をするのかを知る。 |

○ミラーシートには折り曲げるためのスジを入れておくことで、折るだけで三角柱や四角柱や五角柱ができるようにしておく。 |

|

40分 |

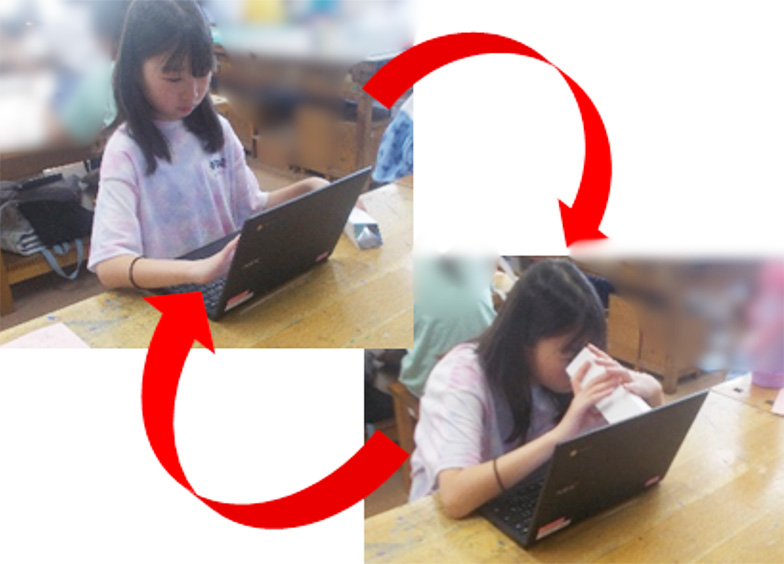

◇「動き」や「形」や「色」を工夫しミラーシートで画面を覗きながら、自分のイメージに合わせて工夫してつくる。 |

○背景の色を変えることができたり、動きの速さによって見え方が変わったりすることなどを声掛けしながら、子どもたちが自分の作品のイメージを見付けられるようにする。 |

10分 |

◇友人がつくった作品を鑑賞する活動を通して、表したいこと、いろいろな表し方などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深める。 |

○覗いて確かめる鑑賞方法をとることにより、覗き込むまでどのような作品かがわからないワクワク感をもてるようにする。 |

15分 |

◇相互に作品の動画を撮影する。自分の作品を画面越しに見ながら、美しく撮影できているかを確認する。 |

|

5分 |

◇作品に題名を付けて、撮影した動画をGoogle Classroom や、Teams などで共有する。 |

○作品に題名を付けることで、それぞれの作品のイメージを共有できるようにする。 |