小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

アーティストと一緒にアートしよう

2.学年

第5学年

3.分野

絵に表す

4.時間数

全2時間

6.題材設定の理由

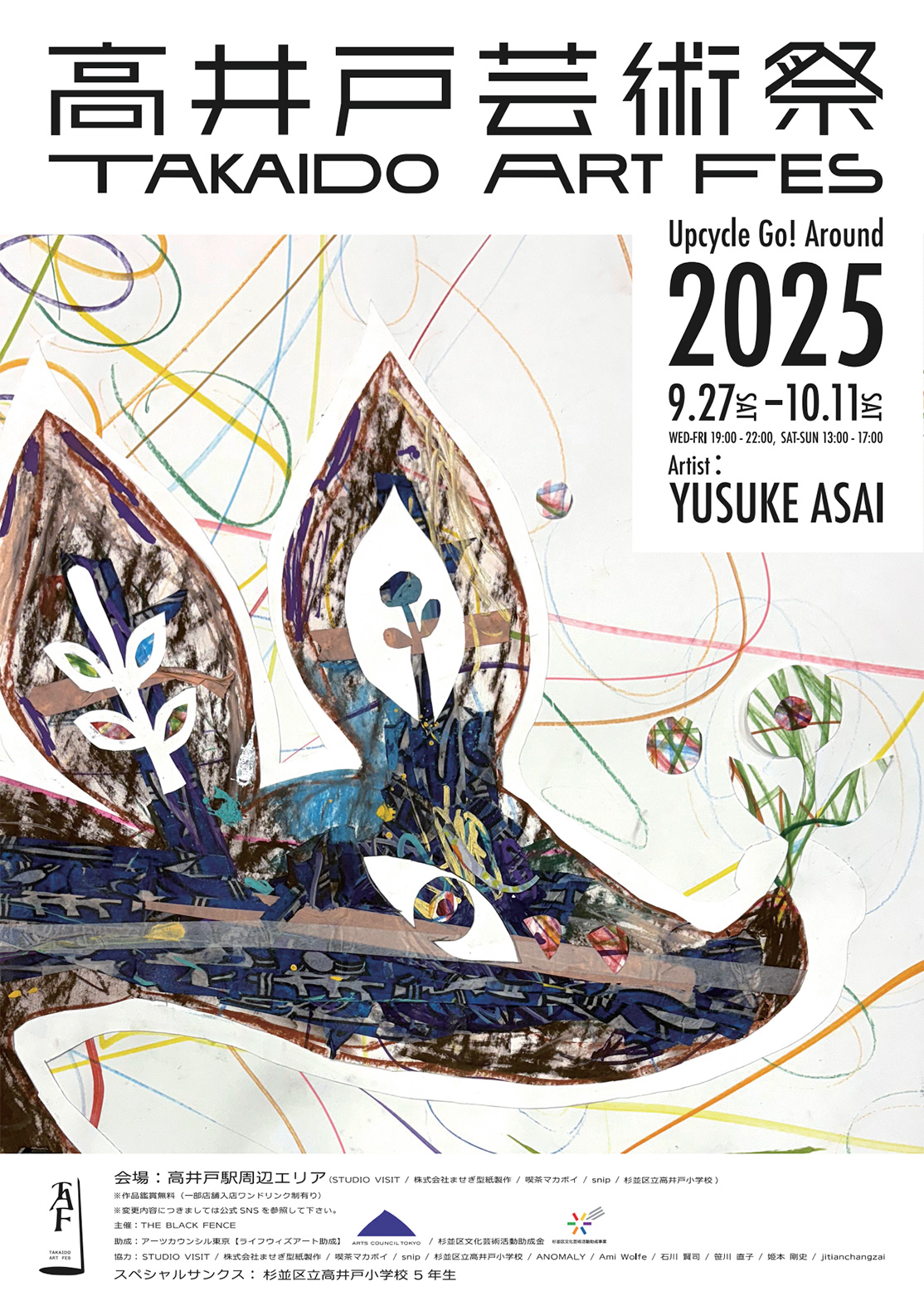

本授業は、創立150周年記念事業の一環として、京王井の頭線高井戸駅周辺を舞台に、現代アート作品を駅周辺の店舗や施設に展示することで、街の文化振興を目的として発足された地域イベントである高井戸芸術祭(*1)との協働授業である。高井戸芸術祭の主催者と連携し、世界的に著名なアーティストである淺井裕介さんを招いて、小学生がアート作品を共同制作する特別な学習となった。

アーティストの創作活動や思考に直接触れることによって、児童が「表現すること」の多様さや奥深さを体感し、既存の枠にとらわれない自由な発想で創作できることの楽しさや可能性を実感できると考えた。淺井さんの活動は、土などの身近な素材や空間を生かした独自の表現で知られており、児童が “アートは特別なものではなく、日常の中にある” ことを感じるきっかけとなる。

また、地域の芸術祭と連動させることで、自分たちが住む街や地域に対して「自分ごと」として関心を持ち、主体的に関わる態度を育成することを目指している。自分たちの作品が地域の店舗や寺社に展示されることで、児童の自己有用感や達成感を高めるとともに、地域住民や来場者との交流を通じて、社会とのつながりを実感する機会となることを目的としている。あわせて、非日常的な体験を通して、児童がこれまでにない刺激や発見を得ることが、豊かな感性や創造性の育成につながると考えた。日常では出会えないプロのアーティストの考え方や制作過程に触れることで、児童自身の表現活動にも新たな視点や意欲が生まれることを期待した。

以上の理由から、本題材は児童の芸術的体験と地域社会への関心を深め、今後の街づくりにも主体的に関わる力を育成するうえで大変有意義であると考え設定した。

7.題材の目標

- 身体全体を使って大きなロール紙にかいたり、アーティストの線画に自ら着色・装飾したりするときの感覚や行為を通して、動き、バランス、色の鮮やかさ、色や形の構成、いろいろな表現方法などを理解する。

- 水性ペン、色鉛筆、マスキングテープ、コンテ・パステルの特性や使い方を体感的に身に付けるとともに、表し方を工夫して表している。

- アーティストの作品を手がかりに、自分なりのイメージを膨らませ、どのように色や線を加えるかを創意工夫し、仲間と協働しながら、場所やスペースを意識し、自分の表現を考える。

- アーティストの線画に自分の表現を重ね、仲間と協力して作品を仕上げる過程で、互いの表現を認め、自分の感じたことや思い付いたことを線や色、形としての表現に発展させる。

- 大胆に身体を動かす活動や自由な表現体験を通して、表現することの楽しさや達成感を味わうとともに、大勢の仲間と一つの大きな作品を作る中で、協調性や多様性を尊重し、楽しく豊かな生活を創造しようとする。

- アーティストと直接触れ合い、対話を重ねることで、美術や表現活動への関心・意欲を高めたり、アーティストの助言や友達のアイデアから刺激を受けたりしながら、自分なりの表現に積極的に取り組もうとする。

8.題材の評価規準

- 身体全体を使って大きなロール紙にかいたり、アーティストの線画に自ら着色・装飾したりするときの感覚や行為を通して、動き、バランス、色の鮮やかさ、色や形の構成、いろいろな表現方法などを理解している。

- 水性ペン、色鉛筆、マスキングテープ、コンテ・パステルの特性や使い方を体感的に身に付けるとともに、表し方を工夫して表している。

- アーティストの作品を手がかりに、自分なりのイメージを膨らませ、どのように色や線を加えるかを創意工夫し、仲間と協働しながら、場所やスペースを意識し、自分の表現を考えている。

- アーティストの線画に自分の表現を重ね、仲間と協力して作品を仕上げる過程で、互いの表現を認め、自分の感じたことや思い付いたことを線や色、形としての表現に発展させている。

- 大胆に身体を動かす活動や自由な表現体験を通して、表現することの楽しさや達成感を味わうとともに、大勢の仲間と一つの大きな作品を作る中で、協調性や多様性を尊重し、楽しく豊かな生活を創造しようとしている。

- アーティストと直接触れ合い、対話を重ねることで、美術や表現活動への関心・意欲を高めたり、アーティストの助言や友達のアイデアから刺激を受けたりしながら、自分なりの表現に積極的に取り組もうとしている。

9.指導計画(90分)

前半(45分):ウォーミングアップ「からだでかくアート」

- 淺井裕介さんによるワークショップ形式の導入(身体を大きく使う描画のデモンストレーション)

- 児童たちが自由にロール紙上を動き回り、思う存分身体全体で線や色をかく。

- 色鉛筆、ペンなどの画材を自由に試しながら、感性を解放し、ウォーミングアップする。

- 「間違い」「正解」にとらわれず、自由な発想で表現できるよう声かけする。

- 身体と心の解放を大切にし、かくことの楽しさに気付かせる。

- 淺井さんの自由な発想や素材へのまなざしを児童が体験できるように働きかける。

- 一人ひとりの発想や表現を認め、肯定的なフィードバックを重ねる。

- グループ内の対話・協働を促す声かけを行う。

後半(45分):巨大アートの共同制作

- 淺井裕介さんが用意した巨大な線画(下地)に、児童が色鉛筆、ペンに加えてマスキングテープ、コンテ・パステルを使って、自由に色や線、模様を加える。

- 児童一人ひとりの発想を大切にしながら、全員で一つの作品を仕上げる。

- 体育館に配置された淺井さんの線画に、グループごとに分かれて着色・装飾する。

- どう仕上げたいかを話し合い、互いのアイデアを尊重する姿勢を育てる。

- 淺井さんのアドバイスを取り入れて新たな表現に挑戦させる。

- 児童がのびのびと活動できるよう、評価はプロセス重視とする。

10.活動の様子

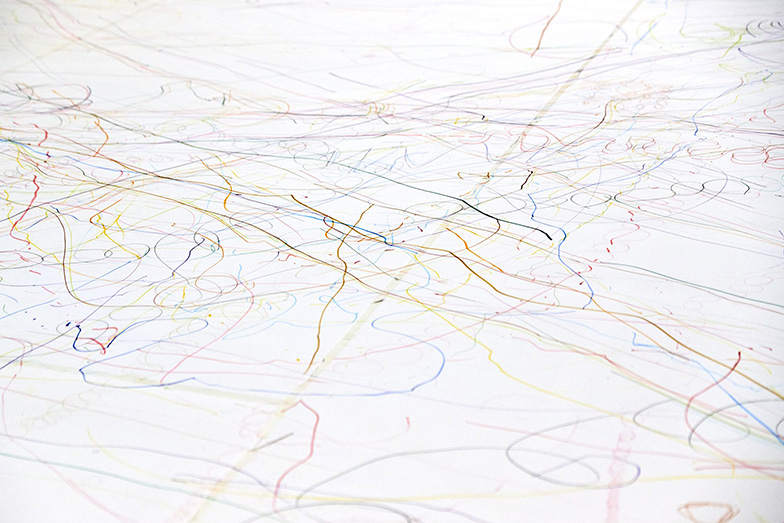

授業の冒頭、淺井裕介さんの案内のもと、体育館の床一面に広げられた大きなシートが子どもたちを迎えた。子どもたちは手や腕だけでなく、体全体を使ってペンや色鉛筆を走らせ、自由に線や模様をかき出していた。走ったり、しゃがんだり、時には寝転んだりしながら、普段の机上の制作では味わえないスケール感と解放感に包まれ、笑い声や歓声が体育館に響き、子どもたちの表情は生き生きとしていた。広い空間で体全体を使った描画体験は、子どもたちの表現意欲を大いに刺激し、手先だけでなく全身で「かく」ことの新鮮さを実感させていた。これにより、感性の解放とイメージの広がりが育まれていた。

今回の協働作品は、体育館という広い空間で、身体全体を使いながら自由に表現することを意図し、一人ひとりのアイデアや表現が集まることで、作品がより大きく、より豊かに広がり、自分の描いた線や色が、周りの友だちの表現とつながることで、予想もしなかった新しい形や物語が生まれる瞬間に、児童たちは大きな驚きと喜びを感じていた。自分の表現が他者とつながり、より大きなものを生み出していく過程は、単なる絵を描く活動を超えて、協力することや発想を共有する楽しさを実感できる貴重な経験となり、この活動を通して、子どもたちは「もっと広がる」「つながる楽しさ」を体感し、今後の学校生活や地域との関わりにも積極的に生かしていくことが期待される。

前半で耕された感性と解放感を引き継ぎ、後半は淺井裕介さんがかいた巨大な線図に、子どもたちがマスキングテープやコンテ・パステルなどで着色する活動へと移った。子どもたちは線図の中に自分のお気に入りの場所を見付け、思い思いに色を重ねていた。マスキングテープを使った繊細な模様づくりや、コンテ・パステルによるダイナミックな色付けなど、それぞれの個性が作品に表れていた。友だちと相談しながら色を重ねる場面も見られ、協働的な制作も進んでいた。後半の活動は「共同制作」と「素材・技法の多様な活用」が特徴的である。巨大な線図という共通のキャンバスを使い、個の表現と集団の協働が同時に進行することで、他者の表現を認め合い、刺激し合う創造的な雰囲気が生まれていた。マスキングテープやコンテ・パステルなど、普段使い慣れない素材の特性を探りながら自由に表現する姿は、素材への探究心や技法の工夫を促進していた。

振り返りには「普段できないかき方をすることによって、発想が広がった」「普段の図工も楽しいが、普段できない活動で新鮮だった」という発言があった。見慣れた道具や手法ではなく、アーティスト独自の手法に触れることで、児童が自分だったらどう表現するかと主体的に考える力が育まれたと捉えられる。「新鮮だった」という感想は、非日常的・実験的な活動に対する好奇心や意欲の高まりを示していると感じられる。日常の授業では体験できない手法や素材、アーティストとの直接的な交流が、児童にとって未知の刺激となり、学びに対するモチベーションが向上したことが読み取れた。振り返りの中で「普段できないこと」「新しいこと」に価値を見出している点から、児童が自ら学びの意味付けを行い、自身の成長を自覚する姿が見られた。児童の感想からは、淺井裕介さんとのコラボによる非日常的な活動が、発想の転換や表現意欲の向上につながっていることが分かった。

*1:2022年のプレイベントも含めると今年で4回目の開催となり、高井戸芸術祭2025の会期は9月27日(土)から10月11日(土)である。Instagramにて情報発信中。

https://www.instagram.com/takaido_art_festival_official/