学び!と地理

学び!と地理

1.地理的な見方・考え方を働かせた考察を通して理解に至る

「A(1)地域構成」の学習では、「位置や分布」に着目した考察を通して、略地図が描ける程度に世界や日本の地域構成の基本的な枠組みを理解します。見方・考え方を働かせた考察から目標に至る学習過程は、図1のように、それぞれの中項目で身に付けることとして示された「知識(及び技能)」と「思考力、判断力、表現力等」の事項の関連からイメージすることができます。ここでは、「世界や日本の地域構成にはどのような特色が見られるのだろうか」などの問いを設定し、大陸と海洋の分布や主な国の位置、緯度や経度、日本の国土を構成する島々の位置などに着目して考察することを通して、地域構成の基本的な枠組みを理解するという学習過程が想定されます。その際、生徒がその後の学習においても地域構成の理解をさらに深められるよう、地図帳の索引を使って位置を確認したり、外国の地名の由来を調べたりするなど、作業的で具体的な体験を伴う学習を取り入れ、地図や地名への関心を高めることが重要です。

図1 「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力」の事項を互いに関連させた取扱い

図1 「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力」の事項を互いに関連させた取扱い

出典:「中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編」をもとに作成

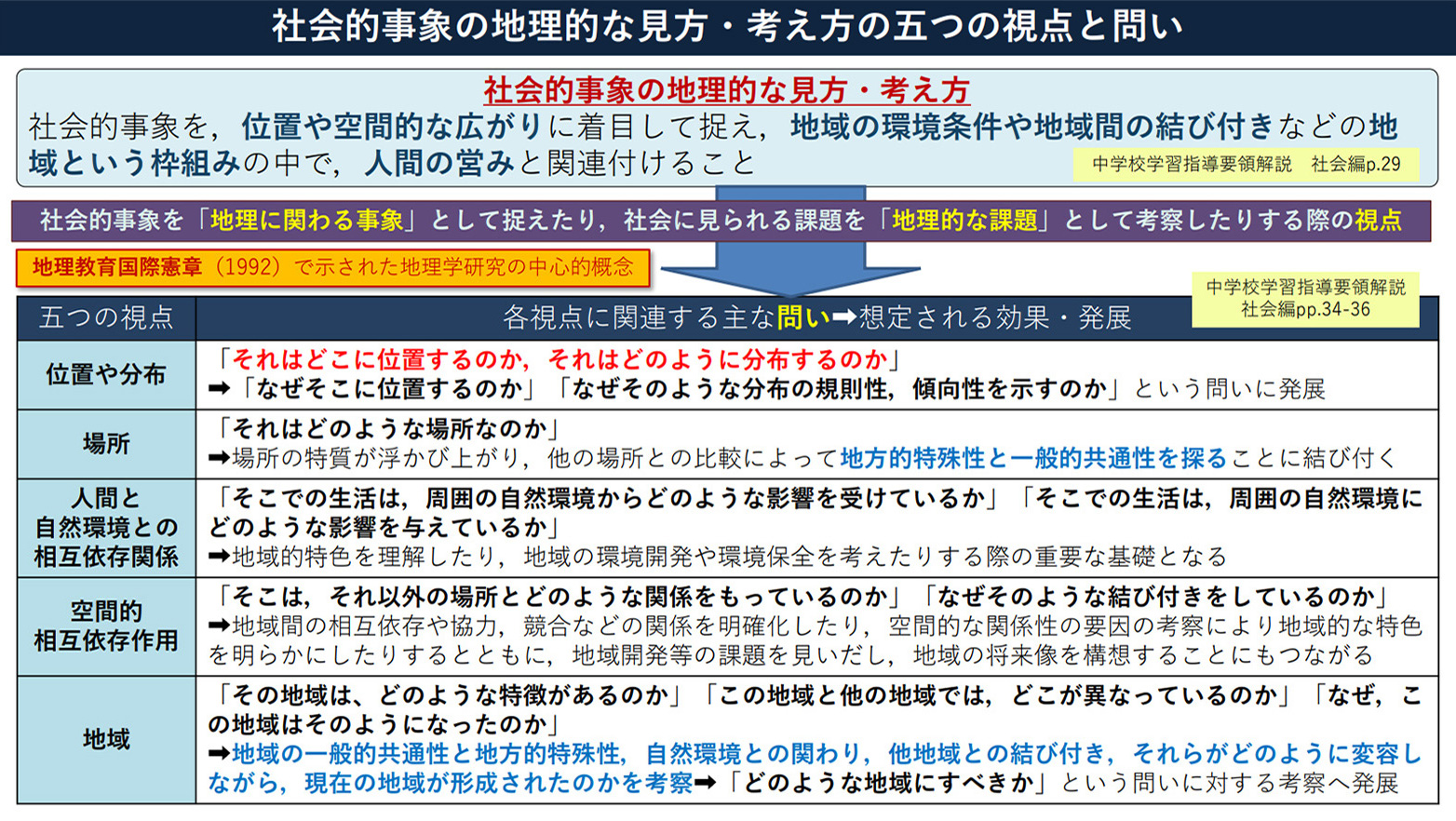

なお、地理的分野の学習では、位置や分布、場所、人間と自然環境との相互依存関係、空間的相互依存作用、地域などに着目して多面的・多角的に考察する力を養う必要があります。この五つの視点は、地理教育国際憲章(1992)に示された地理学研究の中心的概念がもとになっており、社会的事象を地理的な視点で捉えることを可能にするために必要なものです。実際の授業では、これらの視点を授業のねらいに即して用いることが大切です。そうした学習の成果として、生徒が自在にこの五つの視点に着目して考えられるようになっている姿をイメージしてみましょう。その実現のためには、生徒がそれぞれの視点に着目していることを自覚したり、そうした考察が有効であることを理解したりすることができるような問いの工夫が必要です。

「A(1)地域構成」で着目することが示されている「位置や分布」の視点からの問いとして、「それはどこに位置するのか」や「それはどのように分布するのか」という問いが考えられます。この問いは、地理学習の様々な場面で問われる基本的なものであり、社会的事象を空間軸で捉え地理的に考察することにつながるものです。また、そこからさらに「なぜそこに位置するのか」や「なぜそのような分布の規則性、傾向性を示すのか」といった問いにつながり、立地の地理的条件や、分布の規則性、傾向性の要因の追究などに発展するとても重要な問いです。

図2 社会的事象の地理的な見方・考え方の五つの視点と問い

図2 社会的事象の地理的な見方・考え方の五つの視点と問い

出典:「中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編」をもとに作成

2.頭の中の地図づくり

世界や日本の地域構成の基本的な枠組みを理解することは、頭の中に地図を構築していくことに他なりません。頭の中の地図の基本的な枠組みとして、ある程度の地名情報が必要です。国々の名称と位置については、分野の学習全体を通して、世界の4分の1から3分の1程度を身につけることが想定されています。しかし、都道府県や都道府県庁所在地も含め、単に地名を覚えるだけの学習にならないようにすることが重要です。使わない知識は忘れやすいものです。その後の学習においても「位置や分布」を意識させ、地図帳を使って確認する機会を適宜設けて、知識の定着を図るようにすることが大切です。

地域構成を大観し理解する学習を地理的分野の学習の最初に行うことで、その後の学習において世界や日本の略地図を活用して学習成果を整理することができるようになります。扱った事象の「位置や分布」に着目し、その事象が見られる場所の位置を地図や地図帳で確認することで、頭の中の地図に新たな地理的な認識が加わり、より豊かで個性的な地図がつくられていきます。頭の中に地図をつくることは、目にした事象や直面した課題を空間軸で捉え地理的に考察することができるようになるためにとても重要です。その地図は、他分野の学習、さらには社会生活においても、空間軸を意識した考察の基盤となり、社会的な見方・考え方を総合的に働かせる上で効果を発揮するのです。