学び!とICT

学び!とICT

本稿では、「主体的・対話的で深い学び」の実現について、「情報活用能力の育成」「単元を縦断した授業づくり、主体的・対話的に学びを進めための自己調整学習」の視点からICTを活用した授業改善について連載していきます。

本稿では、「主体的・対話的で深い学び」の実現について、「情報活用能力の育成」「単元を縦断した授業づくり、主体的・対話的に学びを進めための自己調整学習」の視点からICTを活用した授業改善について連載していきます。

以下、連載の順番です

第1回 〜資質・能力の三本柱と学習の基盤となる資質・能力〜

第2回 〜情報活用スキルを視覚化する〜

第3回 〜思考・判断・表現するスキルを鍛える〜

第4回 〜自己調整スキルを発揮することをねらった教材を提案する〜

第5回 〜スキルを発揮して学ぶ単元・授業づくり〜

第6回 〜探究プロセス、情報活用スキル・思考スキルを軸とした単元・授業づくり〜

第7回 〜自己調整プロセス、スキルを軸とした単元・授業づくり〜

第8回 〜主体的・対話的に深く学ぶために〜

資質・能力の三本柱と情報活用能力

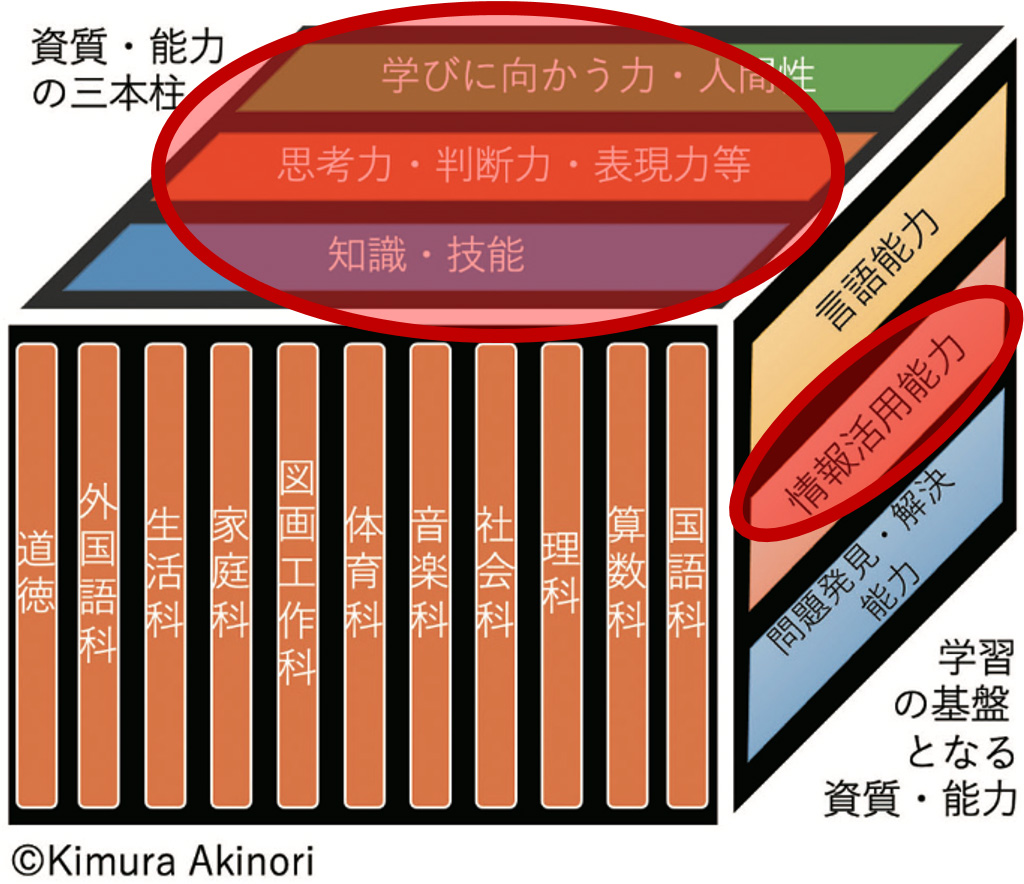

現行の学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」を実現させる授業改善が大きなテーマとして掲げられています。そして、これらの学びを実現させるために、子どもたちに育む力を、資質・能力の三本柱「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」として示しています。さらに、教科・領域等を横断して発揮する資質・能力として「言語能力」「情報活用能力」「問題発見・解決能力」が学習の基盤となる資質・能力として示されています。教科・領域/資質・能力の三本柱/学習の基盤となる資質・能力の関係を整理すると図1(*1)のようになると考えます。

図1 各教科・領域/資質・能力の三本柱/学習の基盤となる資質・能力の関係

図1 各教科・領域/資質・能力の三本柱/学習の基盤となる資質・能力の関係

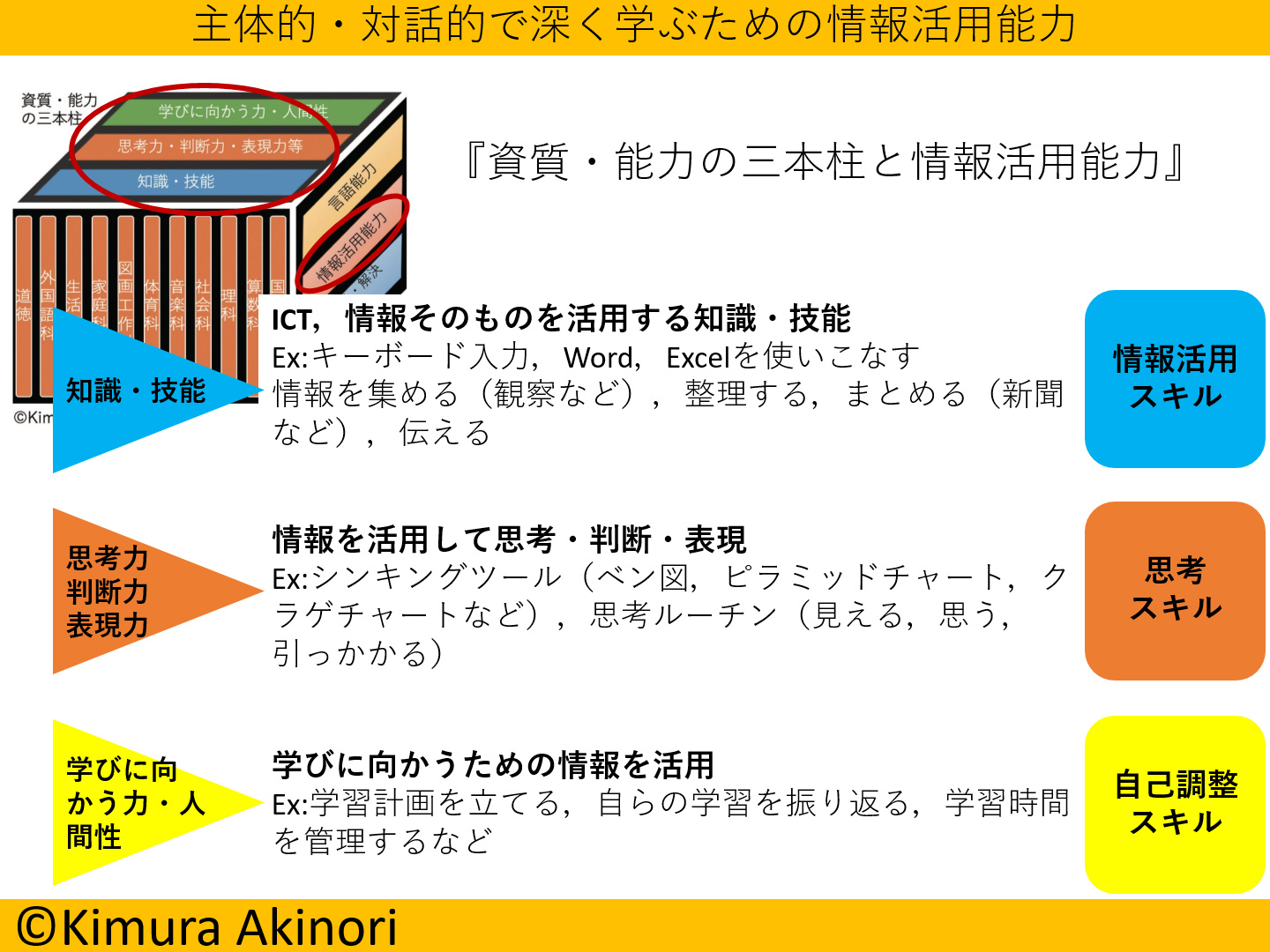

上図を基に、これらの関係を考えると、各教科・領域等の授業は図の上底にある「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」で、目標を設定したり評価したりすることがわかります。これは、通知票等がそのようになっていることもあり、ほとんどの先生方がご承知のことでしょう。次に、各教科・領域等と学習の基盤となる資質・能力の関係に着目すると、「言語能力」「情報活用能力」「問題発見・解決能力」が教科横断的に育成・発揮される必要があることがわかります。このことについても、カリキュラム・マネジメントを行う際に、教科横断的な視点を意識する必要があるため、学校現場において周知されている事柄であると思います。最後に、資質・能力の三本柱と学習の基盤となる資質・能力の関係は、どのようになっているのでしょうか。これらの関係について図1を基に考えると、学習の基盤となる資質・能力においての「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」があるということがわかります。ここでは、タブレットPCをはじめとするICT活用について着目して話を進めるため、資質・能力の三本柱と情報活用能力の関係を例に挙げて考えを深めていきます(図2)。

情報活用スキル

「情報活用能力の知識及び技能」とは、どのような力なのでしょうか。これは、タブレットPCを活用してプレゼンテーションを作成し、実施する活動を例に挙げて考えると、プレゼンテーション資料を作成するために、プレゼンテーションソフトの使い方を知っていることが「情報活用能力の知識」に当たり、プレゼンテーションソフトを使って、プレゼンテーションを作っていく力が「情報活用能力の技能」に当たると考えます。このような力は情報活用スキルと呼ばれています。

思考スキル

次に、「情報活用能力の思考力・判断力・表現力等」です。これは、情報を活用することを通して思考・判断・表現することであると考えます。例えば、現在思考ツールやシンキングツールを搭載した学習支援ソフトがあります。探究的な学習の「整理・分析」するプロセスでは、思考ツールやシンキングツールを活用して、集めた情報を比較(思考)し、比較したことを根拠にそれらの情報を分類(判断)します。そして、情報と情報の関係性を明らかにしたり、多面的に見たりして、自らの考えとして表す(表現)活動を行います。このような思考ツールやシンキングツールを活用した情報を整理する活動の中で発揮される力が「情報活用能力の思考力・判断力・表現力等」に当たると考えます。このような力は思考スキルと呼ばれます。

自己調整スキル

最後に、「情報活用能力の学びに向かう力・人間性等」についてです。これは、学びに向かうために情報を活用するということです。学びに向かう力とは、自らの学習の見通しをもつために計画を立てたり、学習を振り返って次の学習に活かしたりするといった「学習の調整」に関する力です。このことについては、文部科学省(2019)「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」において示されています。

物事を調整することについて考えると

今回は、各教科・領域と資質・能力の三本柱、学習の基盤となる資質・能力の関係を明らかにし、情報活用能力における「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」について考えを深めました。次回以降では、これらを踏まえ、子どもたちが情報活用能力を発揮して学ぶ上で必要な3つのスキルについて話を進めていきます。

桃山学院教育大学 講師 博士(情報学)

専門分野は教育工学、情報教育

主な著書に『主体性を育む学びの型:自己調整、探究のスキルを高めるプロセス』、『単元縦断✕教科横断―主体的な学びを引き出す9つのステップ』(さくら社)

【参考文献】

- 文部科学省(2017)小学校学習指導要領

- 文部科学省(2019)児童生徒の学習評価の在り方について(報告)

- AK-Learningサイト(2020)

https://www.ak-learning.info

- 木村明憲(2021)主体性を育む学びの型、さくら社

*1:詳細については下記の動画をご参照ください。

https://www.youtube.com/watch?v=nEtUAfVmy7c

【本稿について、さらに深めたい方は以下に解説動画を掲載しておりますのでご視聴下さい。】

- 各教科・領域/資質・能力の三本柱/学習の基盤となる資質・能力の関係

https://youtu.be/nEtUAfVmy7c

- 情報活用能力とは

https://youtu.be/T98nG3BtTpk

- 情報活用能力を具体的に捉えると

https://youtu.be/DoWVn0a9U-w

- 情報活用能力を育むことで

https://youtu.be/glaBFnbcRdA