学び!と共生社会

学び!と共生社会

はじめに

(1)「生涯学習」とは?

生涯学習とは、端的にいうと「生涯を通じた多様な学習活動」のことで、一般には、人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行う学習のことをいいます(*1)。

我が国では、ユネスコの成人教育推進国際委員会で提唱された生涯教育の構想を契機として、昭和40年代から取り組まれてきています(*2)。

(2)障害者の生涯学習について

上記の文部科学省の資料(*1)によると、国として「障害者の生涯学習」に取り組むことになったのは2つのきっかけがあったといいます。

一つは、2006年(平成18年)に国連総会で「障害者権利条約」が採択され、条約の批准に向けて、障害者基本法の改正(平成23年)、障害者差別解消法の制定(平成25年)など国内法を整備が進められ、2014年(平成26年)に「障害者権利条約」の批准に至ったことが挙げられます。

国連の障害者権利条約第24条には、教育に関して記述されています(*3)。この条文は、インクルーシブ教育の実施を明示した条文として知られていますが、それだけなく、生涯学習の確保についても確かに記されています。

第二十四条 教育

1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。(略)

もう一つのきっかけは、2016年(平成28年)10月に、当時の文部科学大臣が特別支援学校を視察した際に保護者から『子供たちは、特別支援学校を卒業した後に、学びや交流の場がなくなってしまう』という不安の声を聞いたことが挙げられています。

これらのきっかけがあったことで、2017年(平成29年)度から文部科学省の生涯学習政策局文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課に「障害者学習支援推進室」新設されることになったということです。以後、障害者学習支援推進室では、障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実に向けてさまざまな取り組みを進めてきています(*1)。

一人の個人の人生は、学校教育を受けている時間よりも、それ以外で生活している時間の方が圧倒的に多いのですから、学校教育段階でのインクルージョンはもとより、ソーシャルインクルージョンの実現を目指すことも大切だということになります。したがって、障害者の生涯学習も、当事者や関係者だけの問題ではなく、障害の有無に関係なくすべての人に関わりのあることだととらえて、多面的に考えていかなければならない課題だといえます。

そこで、令和6年度末にあたり、このことに関してどのように組織的な取り組みが進められてきているのかを振り返り、今後の方向性について確認しておきたいと思います。

障害者の生涯学習推進の背景

(1)特別支援教育対象者について

まず、公表されている最新のデータから、特別支援教育対象者数と卒業者の進路を示します(*4)。

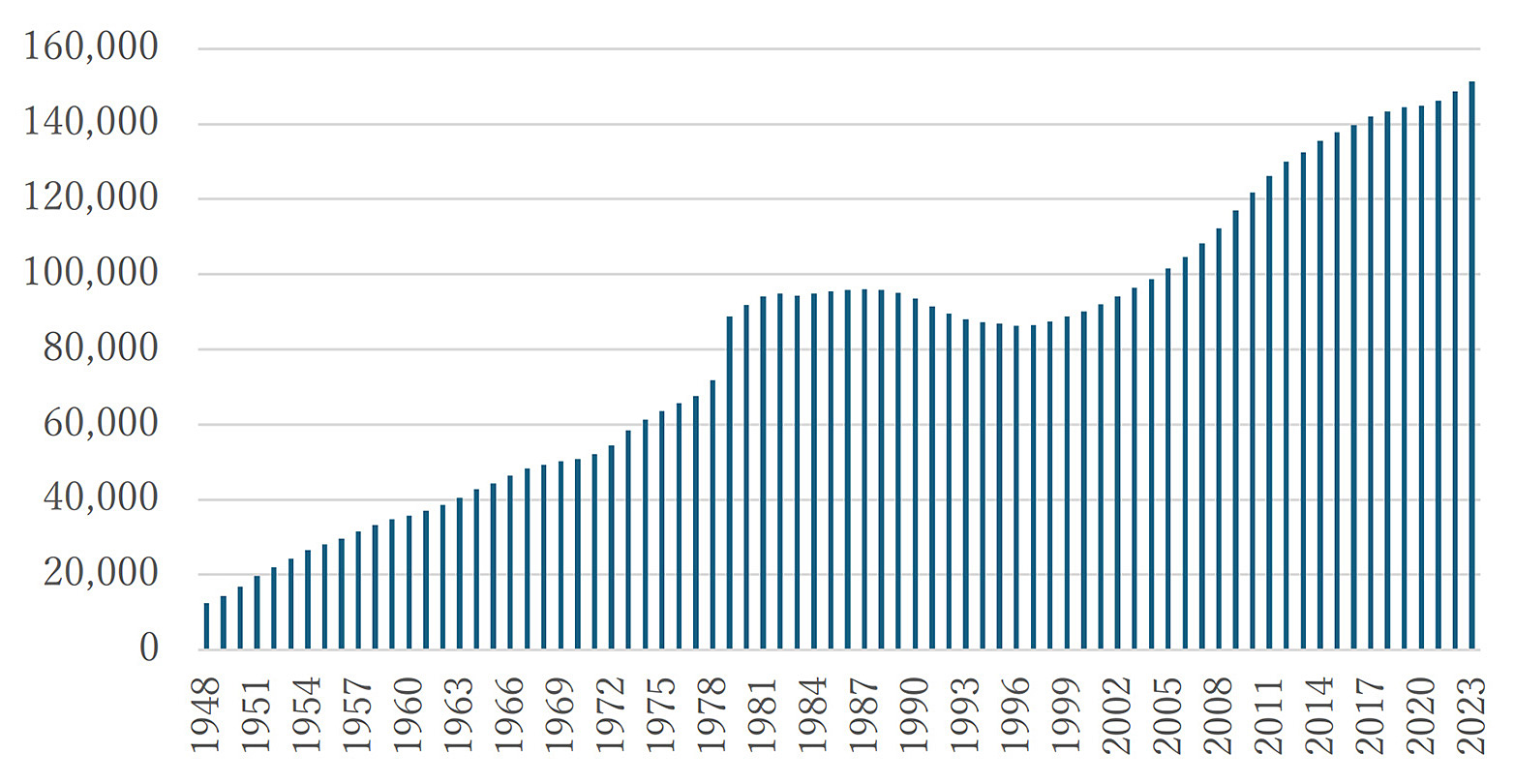

特別支援学校卒業者の推移、年々増え続けています。その推移を図1に示しました。令和5年(2023年)度は151,362人となっていました。

図1 特別支援学校在籍者数の推移(令和5年度特別支援教育資料に基づいて筆者作成)

図1 特別支援学校在籍者数の推移(令和5年度特別支援教育資料に基づいて筆者作成)

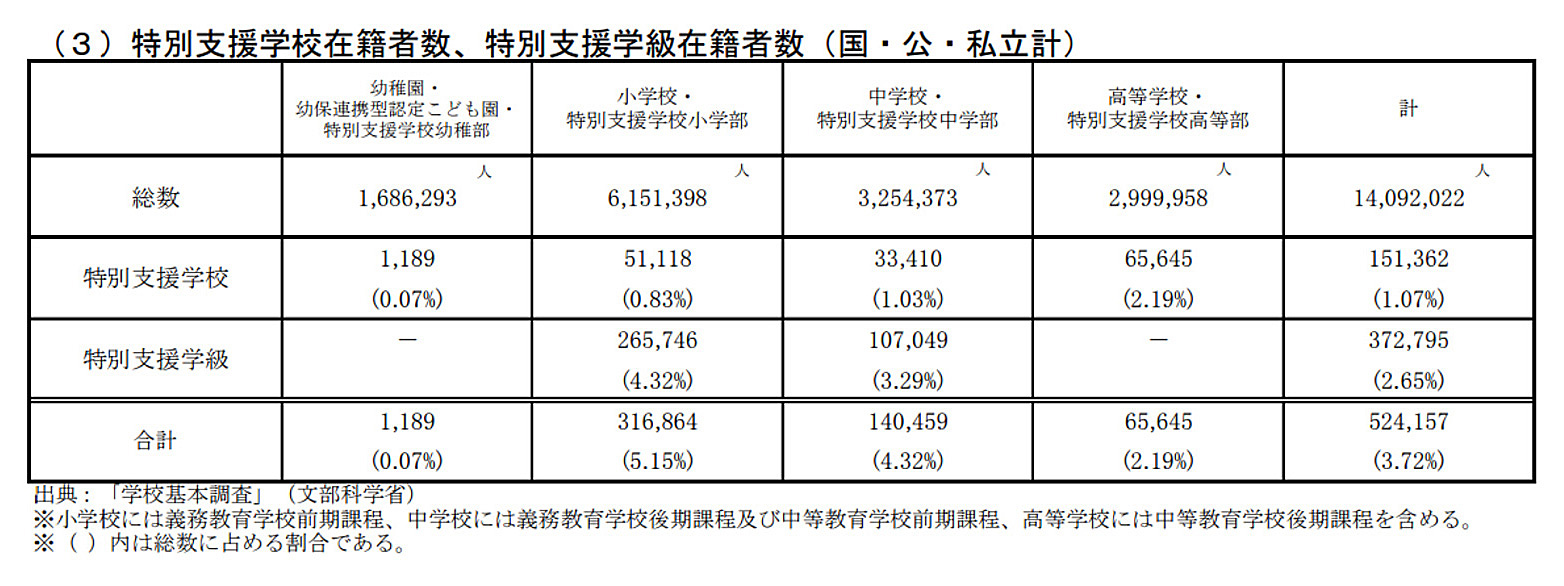

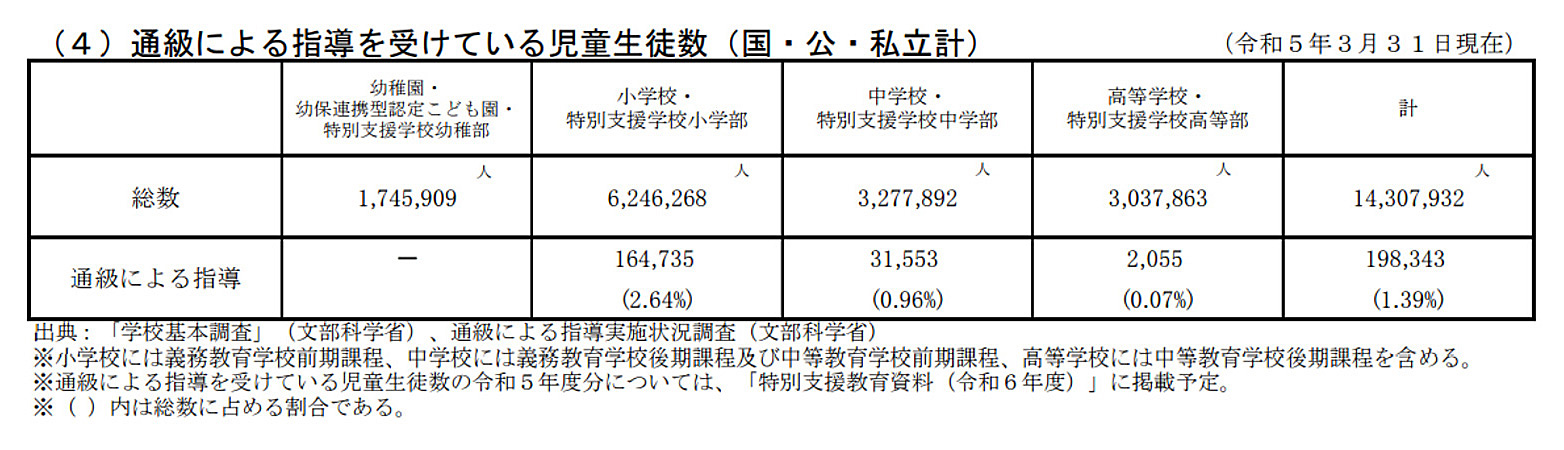

また、令和5年度の特別支援教育対象者数を見ると、幼・小・中・高段階の総数は14,092,022人に対して、特別支援学級在籍者数が151,362人(1.07%)、特別支援学級在籍者数が372,795人(2.65%)、計524,157人で全体の3.72%となっています(表1)。通級による指導を受けている児童生徒数は198,343人(1.39%)(表2)。さらに、通常学級に在籍していて、学習面や行動面で著しい困難を示す発達障害の可能性がある小中学生が8.8%、高校生は2.2%(文部科学省が2022年12月13日に発表した調査結果)という数値も示されています。

生涯学習を考えるにあたっては、このように特別なニーズを有する児童生徒が幼児児童生徒全体の1割を超える状況になっていることを認識しておく必要があります。

表1 特別支援学校、特別支援学級在籍者数(令和5年度特別支援教育資料)

表1 特別支援学校、特別支援学級在籍者数(令和5年度特別支援教育資料)

出典:文部科学省ホームページ

https://www.mext.go.jp/content/20250128-mxt_tokubetu02-000039998-2.pdf

表2 通級による指導を受けている児童生徒数(令和5年度特別支援教育資料)

表2 通級による指導を受けている児童生徒数(令和5年度特別支援教育資料)

出典:文部科学省ホームページ

https://www.mext.go.jp/content/20250128-mxt_tokubetu02-000039998-2.pdf

(2)特別支援学校の卒業者の進路について

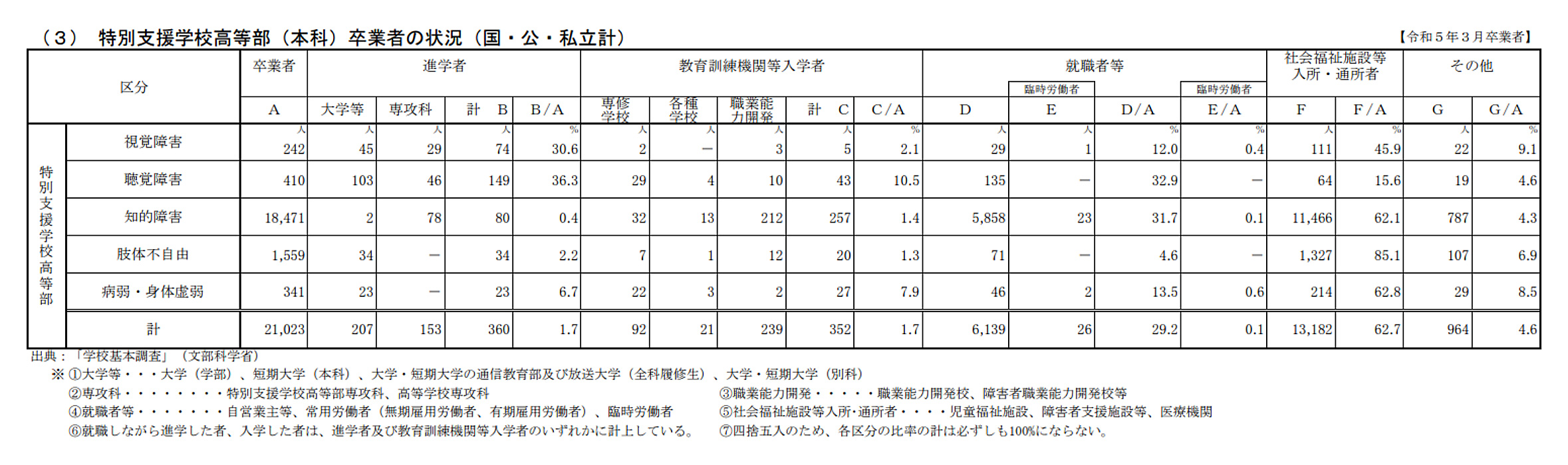

進路はどのようになっているのでしょうか。令和6年度のデータは現時点で公表されていませんので、令和5年度の特別支援教育資料(*4)から特別支援学校高等部卒業者の学校卒業後の状況(学校基本調査)を示します(表3)。

これを見ると、特別支援学校卒業者の約92%の障害者が就職又は社会福祉施設等入所・通所などの障害福祉サービスなどに進んでいることがわかります。

障害福祉サービスなどに進む約6割の人は、学校教育の期間を障害者の集団で過ごし、学校卒業後もインクルーシブな環境とは言い難い場で生活を続けることになります。

特別支援学校卒業生の高等教育機関への進学率は約2%。特に、9割近くを占める知的障害卒業生は約0.5%に留まっています。

このように見ると、学校を卒業してしまうと障害者の多くは、学びの機会に恵まれていないことがわかります。本人に学びの意欲があっても、それが叶わないということになります。

表3 特別支援学校高等部卒業者の状況(*5)

表3 特別支援学校高等部卒業者の状況(*5)

出典:文部科学省ホームページ

https://www.mext.go.jp/content/20250128-mxt_tokubetu02-000039998-2.pdf

(3)障害者本人の意識

学校を卒業してからも学び続けることについて、障害がある人自身はどのようにとらえているのでしょうか。古いデータになりますが、文部科学省では、平成30年度に障害者本人への調査を実施しています(*6)。

障害種別やライフステージ別に精査すると、異なった傾向が認められるのですが、全体的な概要としては次のように整理されていました。

- 生涯学習の経験

「余暇・レクリエーション(31.1%)」

「健康維持・増進,スポーツ(30.3%)」

「学校段階で学んだ内容の維持・再学習(27.4%)」 - 生涯学習のニーズ

「健康の維持・増進,スポーツ活動(25.5%)」

「社会生活に必要な知識・スキル(23.3%)」

「余暇・レクリエーション活動(22.6%)」 - 経験よりも今後のニーズが高いもの

「一緒に刺激し合う仲間づくり等(3.1ポイント)」

「社会生活に必要な知識・スキル(0.5ポイント)」

- 身近に感じている情報

「知りたいこと(46.3%)」

「文化や芸術(40.1%)」

「身体を動かすこと(39.1%)」 - 身近に感じていない情報

「身に付けたい技術(26.8%)」

「仲間と学びあう場やプログラム(28.3%)」

- 学習参加への物理的障壁 「ない」「あまりない」 あわせて 55.4%

- 外出することに困難を感じて「いない」「あまりない」 あわせて 53.9%

- ⼀緒に学習する友⼈、仲間 「いない」「あまりいない」 あわせて 71.7%

- 習費⽤を⽀払う余裕が「ない」「あまりない」 あわせて 71.5%

- 学ぼうとする障害者に対する社会の理解が「ない」「あまりない」 あわせて 66.3%

これらの結果から、障害者自身が学習機会の充実は重要だと思っているものの知りたいことを学ぶための場や学習プログラムが身近にあるとは言い難い状況にあり、一緒に学習する友人や仲間がいなかったり学ぼうとする障害者に対する社会の理解がなかったりするという課題が示されたといえます。

また、「障害者権利条約」における「⽣涯学習の確保に関する規定」記載の認知状況について、記載されていることを認知している者は23.9%しかいなかったという調査結果も示されていました。ここには、障害当事者への啓発の課題も認められます。

(4)社会教育施設等の状況

平成30年度の調査(*6)では、社会教育施設等の状況についても調べられていました。それによると

- 公民館等が障害者の学習活動の支援に関わった経験の有無 14.5%

- 障害者への学習支援事業を行っている社会教育施設 10.3%

- 障害者の学習活動支援に関わる担当者がいる 5.6%

- 障害者の学習活動支援に関わる組織がある 3.3%

という結果が示されています。

この調査結果からは、学習活動を支援する施設についても、障害がある人は身近にある施設との関わりが少なく、そのことも障害者をめぐる学びの機会が不足している原因になっているということが認められます。

学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業

(1)文部科学省報告書「障害者の生涯学習の推進方策について」

文部科学省では、平成30年度の調査を受けて、有識者会議を設置しました。障害のある人や支援団体などの意見を踏まえ、「障害者の生涯学習の推進方策についてー誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会を目指してー」という報告書が平成31年(2019年)3月にまとめられています(*7)。

そこでは、目指す社会像として「誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現」を掲げ、以下のような側面の重視が示されていました。

(1)誰もが,障害の有無にかかわらず学び続けることのできる社会であること

(2)障害者が,健康で生きがいのある生活を追求することができ,自らの個性や得意分野を生かして参加できる社会であること

また、障害者の生涯学習推進において特に重視すべき視点として、以下のような項目が掲げられています。

(1)本人の主体的な学びの重視

(2)学校教育から卒業後における学びへの接続の円滑化

(3)福祉,労働,医療等の分野の取組と学びの連携の強化

(4)障害に関する社会全体の理解の向上

こうした方向性の下に、障害者の生涯学習を推進するための方策が、(1)学校卒業後における障害者の学びの場づくり、(2)障害の有無にかかわらず共に学ぶ場づくり、(3)障害に関する理解促進、(4)障害者の学びを推進するための基盤の整備という4つの観点から示されています。

それらを受けて、障害者の生涯学習推進に向けて早急に実施すべき取り組みが国、地方公共団体、特別支援学校、大学、民間団体ごとに明示され、それぞれが役割分担し、多様な学びの場づくりを推進していくということが示されています。詳細は、資料でご確認ください。

(2)生涯学習の実態 平成6年度の取り組み

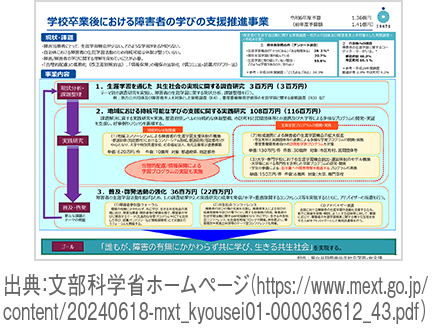

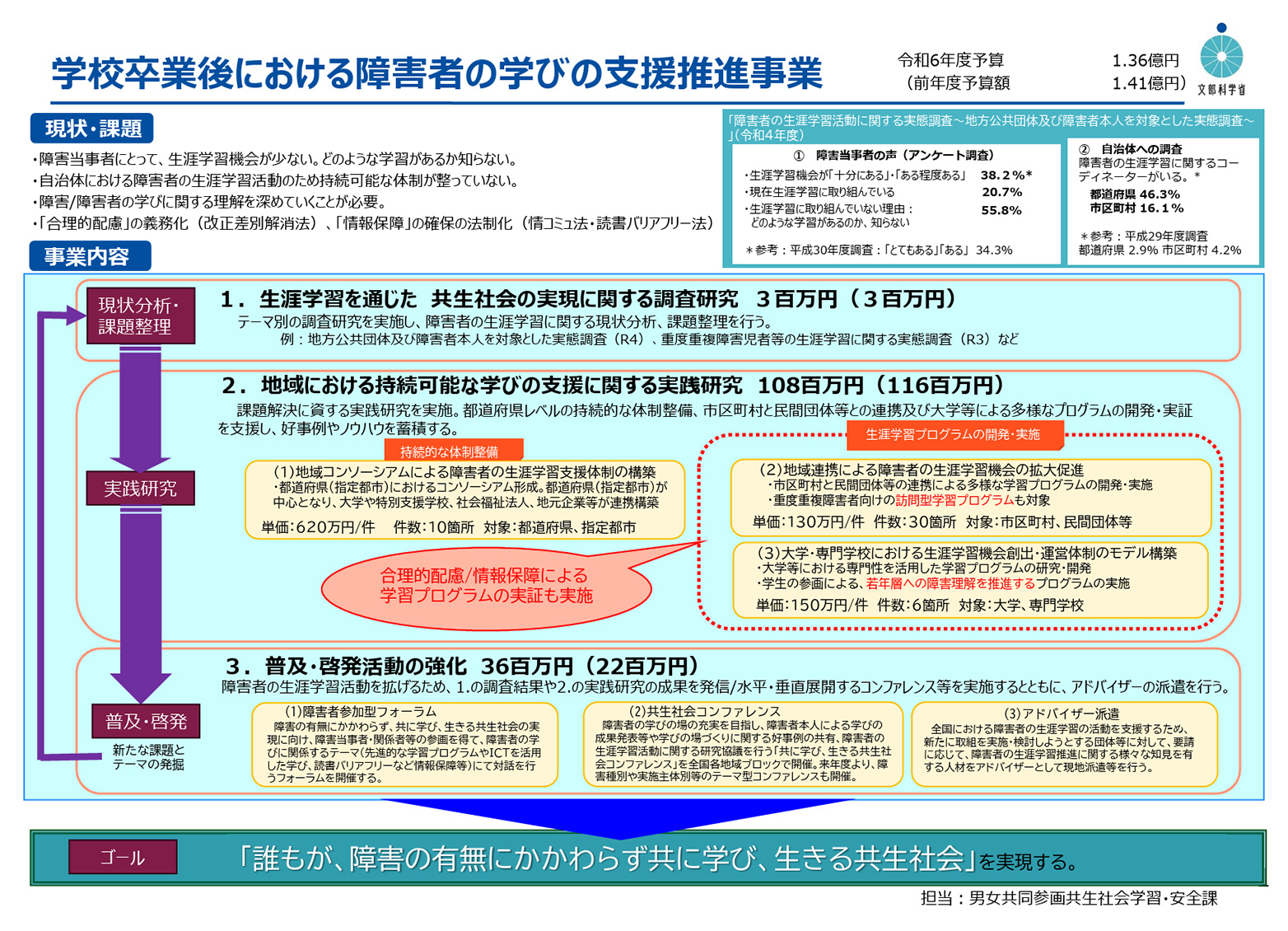

それでは、具体的に障害のある人の生涯学習について、どのようなことが取り組まれているのでしょうか。図2は令和6年度の「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」概要です(*8)。

令和6年度学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業では、調査研究、実践研究、普及啓発活動の強化に予算が配分されていることがわかります。

図2 令和6年度「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」概要

図2 令和6年度「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」概要

出典:文部科学省ホームページ

https://www.mext.go.jp/content/20240618-mxt_kyousei01-000036612_43.pdf

(3)共に学び、生きる共生社会コンファレンス

平成26年の障害者権利条約の批准や平成28年の障害者差別解消法の施行等も踏まえ、学校卒業後の障害者が生涯を通じて学び続けられる社会、共に学び生きる共生社会の実現に向けて、障害者の生涯学習の機会を全国的に整備・充実するために令和元年(2019年)度より障害者の生涯学習活動の関係者が集う「共に学び、生きる共生社会コンファレンス」が全国各地で開催されています。

そこでは、障害者本人による学びの成果発表等や、学びの場づくりに関する好事例の共有、障害者の生涯学習活動に関する研究協議等を行い、障害の社会モデルに基づく障害理解の促進や、支援者同士の学び合いによる学びの場の担い手の育成、障害者の学びの場の充実が目指されています。

令和6年度「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」には37団体が関わっています。その概要は、「障害者の生涯学習推進ポータルサイト」から確認できます。各地の実践からグッドプラクティスを選び出し、優れた取り組みや質の高い実践モデルを示すことで底上げを図ろうとしていることが理解できます(*9)。

今後の方向性

令和4年(2022年)度に実施された「障害者の生涯学習活動に関する実態調査~地方公共団体及び障害者本人を対象とした実態調査~」の報告書では、調査結果を踏まえて以下の4つの柱を示しています(*10)。

①庁内外の連携体制の構築

②ニーズの把握とプログラムの充実

③生涯学習に関する普及啓発、情報提供

④市区町村と都道府県の連携

こうした方向性のもと、令和6年度の取り組みでは、経験の浅い自治体・団体のスタートアップを積極的に支援するための方策やコンファレンス・フォーラムの開催により障害理解の促進や支援者同士の学び合いによる学びの場の担い手の育成、障害者の学びの場の充実が目指されています。

省庁間や市区町村と都道府県間の壁などを超えて、こうした支援推進事業が着実に展開されていくことが期待されます。

まとめ

生涯学習は障害の有無に関係なくすべての人にとって大切だという視点に立って、障害者の生涯学習について、国としてどのように組織的取り組みが進められてきているのかを振り返り、今後の方向性について確認してきました。

平成30年度「生涯学習を通じた共生社会の実現に関する調査研究」-学校卒業後の障害者が学習活動に参加する際の阻害要因・促進要因等に関する調査研究報告書-(*11)では、その阻害要因として、まだまだ当事者中心主義になっていないことが挙げられていました。また、生涯学習の担い手に対する予算の配分や支援主体が未整理といった課題も示されていました。

諸外国の例を見ると、例えばEU諸国では、1990年代から様々な取り組みが進められてきていますが、「特別なニーズを持つ人々が学習機会に参加し、最終的には開かれた労働市場に参加できるようにする」ことが目指されているようです(*12)。

EU圏では、知的障害がある人がより主体的に生涯学習に臨んでいけるような配慮に関する検討も進んでいます(*13)。

またデンマークなど北欧諸国のように、知の欲求を満たすために自分の好きなことが学べる場として、「フォルケホイスコーレン」という国籍、年齢、学歴、宗教等を問わず、誰でもが入れる全寮制の学校を設けている国々もあります。学校教育終了後も学びなおしができる場が用意されているということになります(*14)。目先の利益を優先するよりも長期的視点に立って社会を支える人間形成に軸足を置いているように思えます。

2010年代後半から、わが国でも本腰を入れて、障害がある人の生涯学習が推進されるようになっており、投入される財源も増えてきています。この取り組みが年々充実してきていることを感じていますが、障害者の生涯学習は社会全体の課題であることを認識して、広い視野に立って今後の歩みが着実に進んでいくことを期待したいと思います。

*1:文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課障害者学習支援推進室 障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について(令和6年度「ともに学び、生きる共生社会コンファレンス」in 藤沢 文部科学省資料)

https://metapacafe.com/conference/

*2:文部科学省 生涯学習概念の系譜

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318300.htm

*3:障害者権利条約

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

*4:令和5年度特別支援教育資料

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1406456_00012.htm

*5:令和5年度特別支援教育資料第1部データ編

特別支援学校高等部(本科)卒業者の状況(国・公・私立計)

https://www.mext.go.jp/content/20250128-mxt_tokubetu02-000039998-2.pdf

*6:文部科学省委託調査 平成30年度 「生涯学習を通じた共生社会の実現に関する調査研究」-学校卒業後の障害者が学習活動に参加する際の阻害要因・促進要因等に関する調査研究報告書-

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/__icsFiles/afieldfile/2019/07/24/1419299_1.pdf

*7:障害者の生涯学習の推進方策について―誰もが,障害の有無にかかわらず共に学び,生きる共生社会を目指して―(報告)

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1414985.htm

*8:文部科学省「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」概要

https://www.mext.go.jp/content/20240618-mxt_kyousei01-000036612_43.pdf

*9:「共生社会の学び」障害者の生涯学習推進ポータルサイト

https://kyouseisyakainomanabi.mext.go.jp/conference/conference_r6/

*10:障害者の生涯学習活動に関する実態調査

~地方公共団体及び障害者本人を対象とした実態調査~

https://www.mext.go.jp/content/20240222-mxt_kyousei02-000034175_01.pdf

*11:平成30年度「生涯学習を通じた共生社会の実現に関する調査研究」-学校卒業後の障害者が学習活動に参加する際の阻害要因・促進要因等に関する調査研究報告書-

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/__icsFiles/afieldfile/2019/07/24/1419299_1.pdf

*12:Eurydice Report Adult and Training Education in Europe Widening Access to Learning Opportunities 2015

https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2016/06/Adult_Education_Training_EN-2.pdf

*13:Creating Pathways to Lifelong Learning for Adults with Intellectual Disabilities

https://www.inclusion-europe.eu/creating-pathways-to-lifelong-learning-for-adults-with-intellectual-disabilities/

*14:デンマークのエグモントホイスコーレンとは?障害者と健常者が共に学ぶ学校の全貌に迫る!

https://welserch.com/otagaisama/egmont_hojskolen