学び!と共生社会

学び!と共生社会

1.はじめに 学習指導要領の改訂に向けた中教審での審議が進行中

学校での学習の目標や内容は、学習指導要領で定められています。令和6年12月に文部科学大臣から中央教育審議会に対して「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」(*1)という諮問がなされ、次期の学習指導要領の改訂に向けた審議が進んでいます。

文部科学省は中央教育審議会の審議について、「審議の過程で現在の課題や論点等をお示ししていきながら、審議自体を学習指導要領の浸透のプロセスにしたいと考えています。可能な限り議論の過程を追っていただくと共に、様々な形で積極的に御意見をお寄せいただければ幸いです。」(*2)として、「諮問のポイント資料及び諮問文・諮問概要・諮問参考資料」(*3)や「教育課程企画特別部会における審議の様子」(*4)を公表しています。

そこで、本連載でも中教審関連の審議内容を定期的にチェックし、インクルーシブ教育システムの構築に関わる討議内容をピックアップしてその動向を追っていきます。

2.『インクルーシブ教育システムの構築』ということの確認

障害者の権利条約を批准した国々は、インクルーシブ教育の推進が課せられているわけですが、批准国は、それぞれの国情に応じてさまざまな形態で取り組みを進めています。わが国では、「令和の日本型学校教育」の構築をめざすという考え方のもとにその取り組みが進められています。

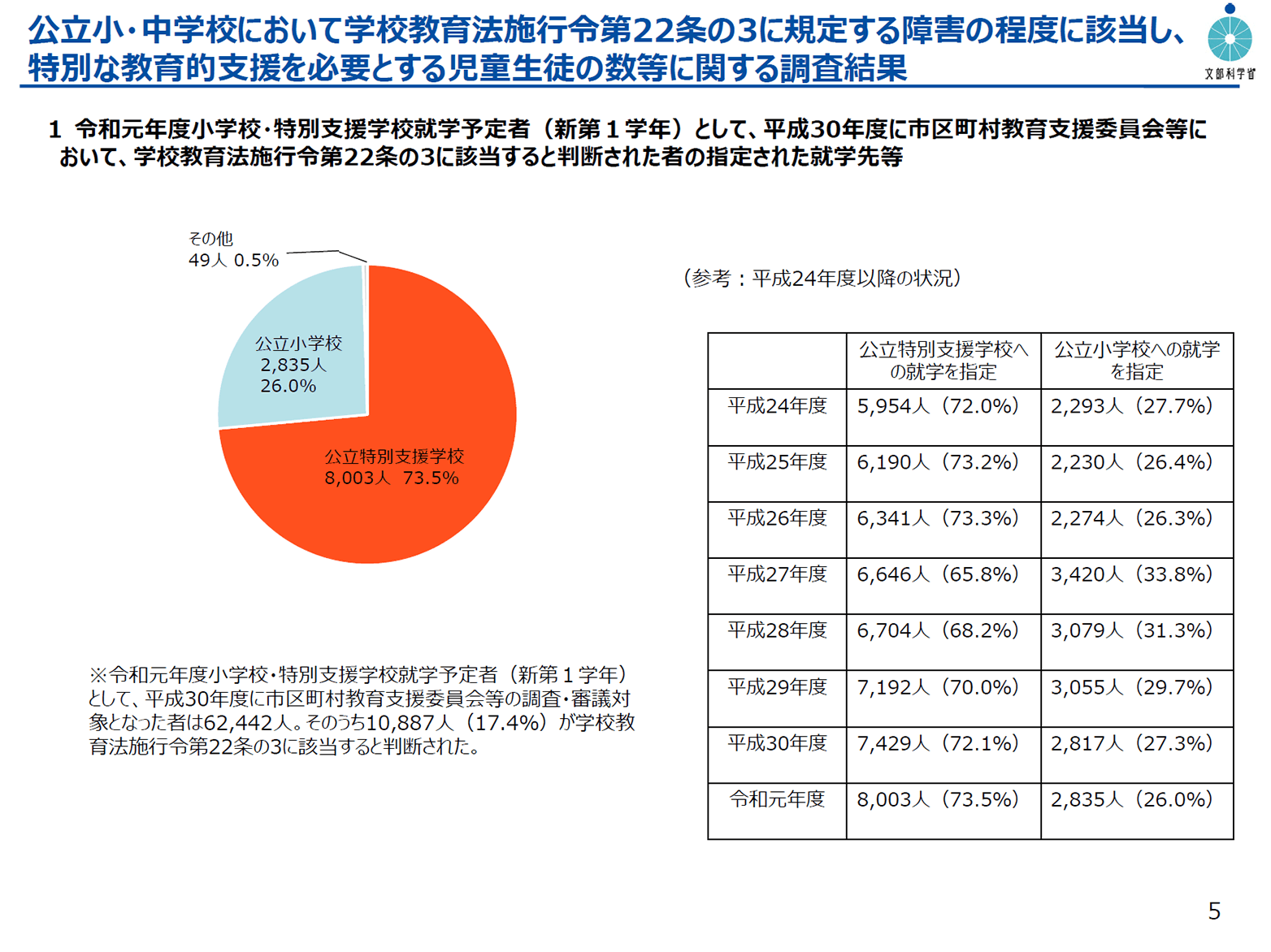

その基本的な考え方は、教育課程部会教育課程企画特別部会(第10回)の資料にも次のように記されています(*5)。

●特別支援教育は、障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子供一人一人の教育的ニーズを把握し,その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。また、特別支援教育は、発達障害のある子供も含めて、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての学校において実施されるもの。

●障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念を構築し、特別支援教育を進展させていくため「障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念を構築し、特別支援教育を進展させていくために、引き続き、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備、障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進めていく必要がある。

こうした記述から、次期学習指導要領の改訂においても、インクルーシブ教育システムの構築についてはこれまでの考え方をベースにして対応していくということが伝わってきます。

図1 インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の考え方について

図1 インクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の考え方について

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/content/20250704-mext_kyoiku01-000043568_11.pdf )

)

3.教育課程部会教育課程企画特別部会(第10回)

7月4日に開催された教育課程部会教育課程企画特別部会(第10回)では、「障害のある子供に対する教育課程の充実について」(*6)という議題が設けられました。

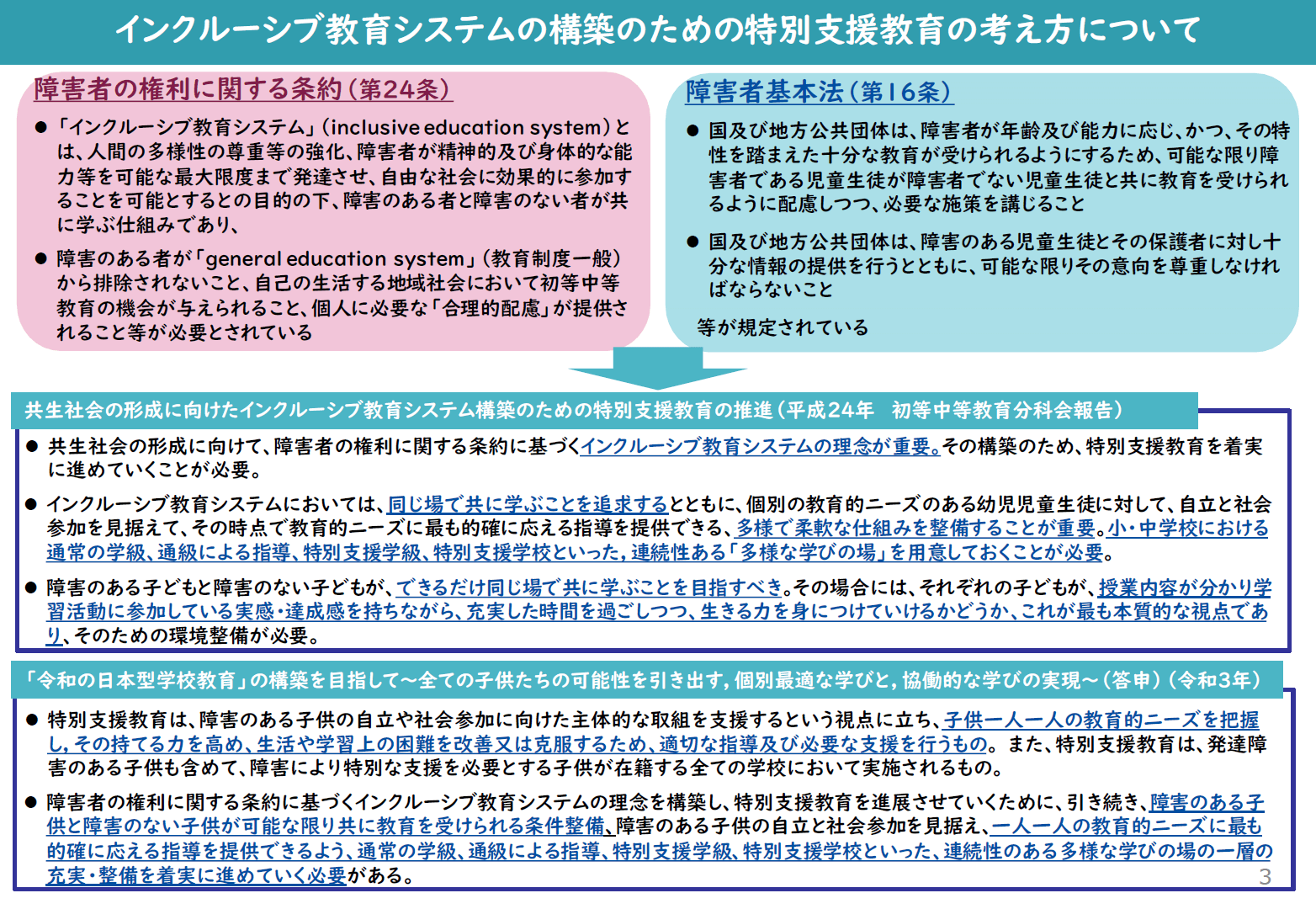

ここでは、障害のある子どもに対する教育課程の充実について、現状認識のもとに顕在化している主な課題と次期学習指導要領に向けての方向性が示されました。小中高等学校における現状と顕在化している主な課題については、次の図のように記されています。

図2 障害のある子供たちの教育課程の編成に関する主な課題

図2 障害のある子供たちの教育課程の編成に関する主な課題

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/content/20250704-mext_kyoiku01-000043568_05.pdf )

)

ここには、通常の学級に在籍する学習面又は行動面の困難があって個別の配慮や支援を受けていない子どもが多数存在していること、通級による指導を受ける児童生徒および特別支援学級に在籍する児童生徒の数が増加してきているという現状認識が示されています。インクルーシブ教育の推進という観点からの教育課程編成での対応に関して部分的な言及にとどまっている印象を受けましたが、「考えられる方向性」として、教育課程の取り扱いや編成に関して次のような考え方が示されていました。

【考えられる方向性】

2.通常の学級に在籍する障害のある子供たちが通級による指導を利用する場合の特例的な取扱い ●通常の学級に在籍する通級による指導を受ける障害のある子供たちに対して、障害のない子供たちとできる限り共に学びながら、障害の状態等に応じたきめ細かな指導の実現を図る観点から、以下のような教育課程の特例的な取扱いを認めることを検討してはどうか。

✓通級による指導において、自立活動の指導に加えて、障害の状態等を踏まえ特に必要がある場合には、各教科の指導を行うことを可能とすることを検討してはどうか。通級による指導の授業時間数や修得単位数の上限を見直すことや、教育課程の編成に当たって、発達障害などの障害種ごとの配慮事項を示すことについても検討してはどうか。

✓通級による指導を含め、教育課程全体を通じて、児童生徒の障害の状態等を考慮した教育課程の編成を行い、例えば、各教科(※)の目標・内容の一部について、障害の状態等を考慮したものに替えることや取り扱わないことなどについても検討してはどうか。

(※高等学校においては各教科・科目))

ここでは、児童生徒の障害の状態等を考慮して、これまでよりも柔軟な教育課程の編成の在り方の検討をめざすことが示されています。これにより、一人一人の児童生徒の多様な特性を考慮した教育課程が編成しやすくなると言えます。障害のある児童生徒が通常の学級で学びやすくなるための方向性が示されていると受け止めました。

今後の会合でどのような意見が出され、それらがどのように答申に収斂していくか。これからの審議を丁寧に追い続けていきたいと思います。

4.障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ機会の充実

「障害者差別解消法」では、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進すること)が謳われています。

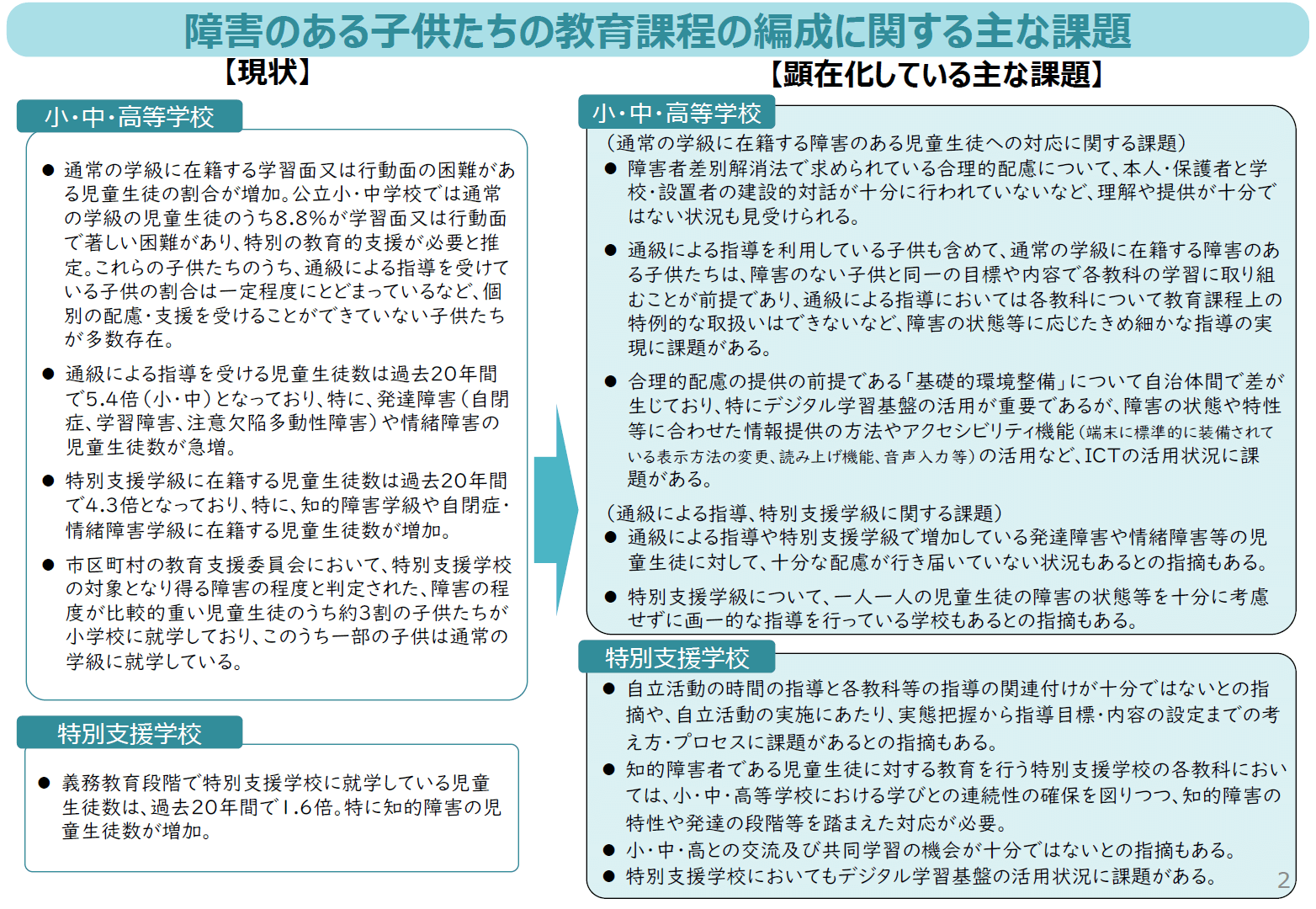

小学校段階になりますが、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する(障害があると認定されている)児童で、通常の学級を選択したケースは、令和元年の調査によると(*7)、公立小学校等を指定した児童は全国で2835人でした(残念ながら直近のデータは公表されていないようです)。これは障害に認定を受けている児童の約26%で、残りの70%余りの児童は特別支援学級や学校を選択していることになります。こうした状況が続くのであれば、障害がある者とない者が共に学ぶ機会として「交流及び共同学習」を一層重視していく必要があります。

図3 公立小・中学校において学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の数等に関する調査結果

図3 公立小・中学校において学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の数等に関する調査結果

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/content/20221227-mxt_tokubetu02-000026808_5.pdf )

)

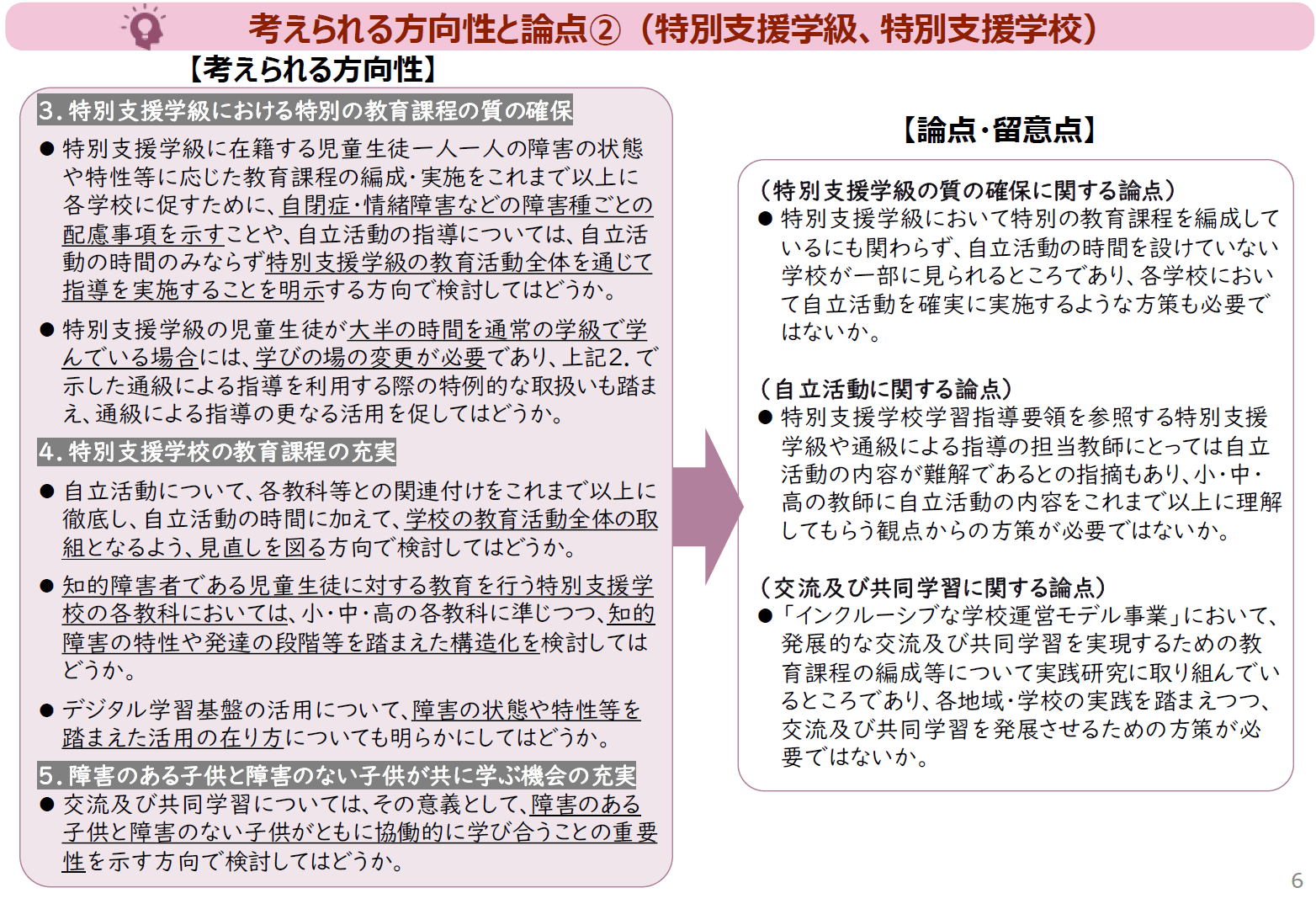

こうした点については、第10回の部会資料においても「交流及び共同学習については障害のある子供と障害のない子供がともに協働的に学び合うことの重要性を示す方向で検討してはどうか。」という考え方が示されていました。また、すでに「インクルーシブな学校運営モデル事業」において、発展的な交流及び共同学習を実現するための教育課程の編成等について実践研究が取り組まれており、各地域・学校の実践を踏まえつつ、交流及び共同学習を発展させるための方策も必要ということも示されていました。これらについても今後どのように肉付けがされていくか、議論の推移を追っていく必要があります。

●交流及び共同学習については、その意義として、障害のある子供と障害のない子供がともに協働的に学び合うことの重要性を示す方向で検討してはどうか。

(交流及び共同学習に関する論点)

●「インクルーシブな学校運営モデル事業」において、発展的な交流及び共同学習を実現するための教育課程の編成等について実践研究に取り組んでいるところであり、各地域・学校の実践を踏まえつつ、交流及び共同学習を発展させるための方策が必要ではないか。

図4 考えられる方向性と論点②(特別支援学級、特別支援学校)

図4 考えられる方向性と論点②(特別支援学級、特別支援学校)

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/content/20250704-mext_kyoiku01-000043568_05.pdf )

)

5.まとめ

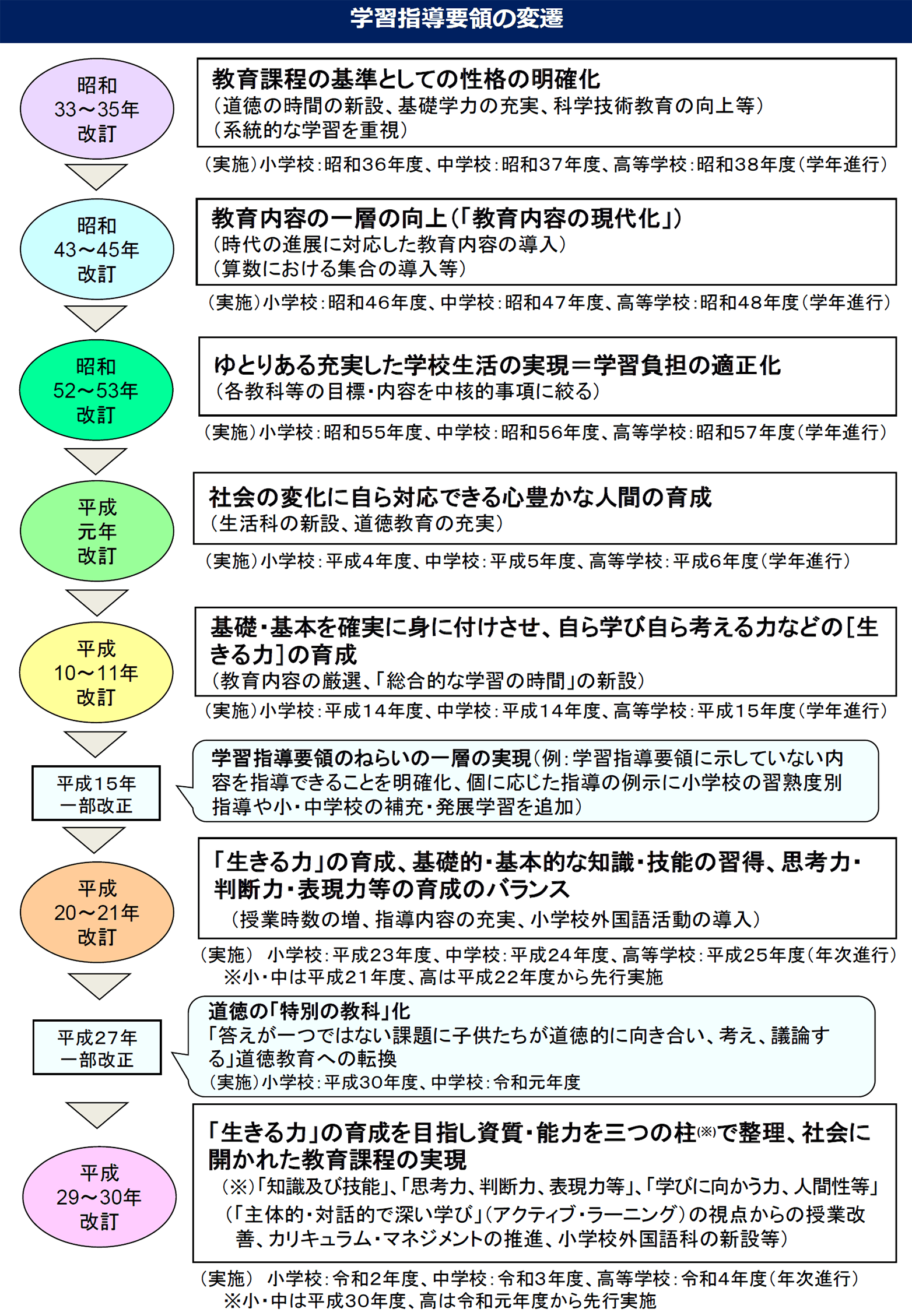

学習指導要領はおよそ10年のスパンで改訂が行われていますが、新しい学習指導要領が実施されるとすぐに次期の学習指導要領の改訂に向けた審議がスタートします(*8)。

図5 学習指導要領の変遷

図5 学習指導要領の変遷

出典:文部科学省ホームページ

(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/1304360_002.pdf )

)

障害者権利条約の批准により、わが国もインクルーシブ教育の推進へと舵を切ったのですが、インクルーシブ教育は、単に障害がある者とない者が同じ場で生活するだけでは成立しません。共に学び共に支えあって生活していくためには教育課程の在り方も大きく影響します。その意味で、インクルーシブ教育は通常の教育の改革を求めているとも言えます。学習指導要領は、ほぼ10年にわたって用いられるわけですから、学習指導要領の改訂は、インクルーシブ教育の在り様にも大きく影響してきます。

「障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備、障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を着実に進めていくため」に、学習指導要領の改訂がどういう方向に進んでいくのか、引き続きその動向を追い続けていきたいと思います。

*1:中央教育審議会、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」

https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_kyoiku01-000039494_1.pdf

*2:文部科学省、「特集ー今年度の重要施策と課題」、『教育委員会月報』、2025年4月号

https://www.mext.go.jp/content/20250410-mxt_syoto01-000040905_20.pdf

*3:文部科学省、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/mext_00003.html

*4:文部科学省、「教育課程部会 教育課程企画特別部会」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/101/index.html

*5:令和7年7月4日 教育課程部会教育課程企画特別部会(第10回)参考資料3-1「論点整理補足資料」

https://www.mext.go.jp/content/20250704-mext_kyoiku01-000043568_11.pdf

*6:令和7年7月4日 教育課程部会教育課程企画特別部会(第10回)資料3

「障害のある子供に対する教育課程の充実について」

https://www.mext.go.jp/content/20250704-mext_kyoiku01-000043568_05.pdf

*7:文部科学省「通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童生徒の現状について」

https://www.mext.go.jp/content/20221227-mxt_tokubetu02-000026808_5.pdf

*8:文部科学省、「学習指導要領の変遷」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/1304360_002.pdf