学び!と共生社会

学び!と共生社会

1.はじめに

公立学校等の建築物については、令和2年の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(*1)(以下「バリアフリー法」という。)及び同法施行令の一部改正により、一定規模以上の新築等を行う場合に建築物移動等円滑化基準(以下「バリアフリー基準」という。)の適合義務の対象となる特別特定建築物として位置付けられ、既存の当該建築物についても同基準の適合の努力義務が課せられることになりました。既存施設を含めて、所管する公立小中学校等施設のバリアフリー化が求められたということになります。

このことを受けて文部科学省では、令和2年12月に有識者会議の報告を取りまとめ、学校施設のバリアフリー化の推進に取り組んできました。学校施設バリアフリー化推進指針を改訂し、令和7年度末までの公立小中学校等のバリアフリー化に関する整備目標を設定しました。今年度はその整備目標最終年度にあたるということになります。

そうしたこともあって、1月に「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」の下に「学校施設のバリアフリー化の推進に関する検討部会」が設置され、今後の学校施設のバリアフリー化の在り方及び学校施設バリアフリー化推進指針の改訂について、具体的・専門的な検討が行われることになりました。

3月31日には、バリアフリーへの取り組みの推進に関する「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)」という通知が文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長から発出されています(*2)。

8月22日には、改訂された「学校施設バリアフリー化推進指針」(*3)が公表され、「公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標(令和8年度~令和12年度)」(*4)も示されました。

それを受けて、同日付で、今度は文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長から「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)」(*5)が発出されています。

このように、今年に入って目まぐるしい動きが認められるわけですが、学校のバリアフリー化は学校だけの問題ではなく、共生社会の実現という面でも重要な課題といえます。そこで、今回はこの「学校施設のバリアフリー化」に向けての動きについて取り上げてみたいと思います。

2.これまでの経緯

これまでの小中学校の建築物のバリアフリー化に向けた施策を整理すると以下のようになります。詳細は、8月22日に発出された「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)」を参照してください。

○令和2年のバリアフリー法及び同法施行令の一部改正により、一定規模以上の新築等を行う場合にバリアフリー基準の適合義務の対象となる特別特定建築物として、公立の小中学校等が新たに位置付けられ、既存の当該建築物についても同基準の適合の努力義務が課せられることになった。公立小中学校等以外の学校施設についても、特定建築物として新築等を行う場合にバリアフリー基準への努力義務が課せられ、バリアフリー化が求められている。

○公立小中学校等施設におけるバリアフリー化について、令和7年度末までの5年間に緊急かつ集中的に整備を行うための国の整備目標が定められ、その財政支援が強化された。

○令和3年度より、公立小中学校等施設のバリアフリー化の加速に向けて、各学校設置者の取り組みを支援するため、一定の要件を満たす場合の国庫補助の算定割合を1/3から1/2に引き上げ、行政説明の実施、事例集の作成等、様々な取り組みも実施されることになった。

○令和6年に公布されたバリアフリー法施行令の一部を改正する政令の改正により、バリアフリー基準の見直しが行われ、当該政令改正が施行される令和7年6月からは、原則、階ごと(各階)に1以上の設置が求められることになった。令和6年度補正予算及び令和7年度政府予算案においても、バリアフリー化のための改修工事を支援する費用が計上された。

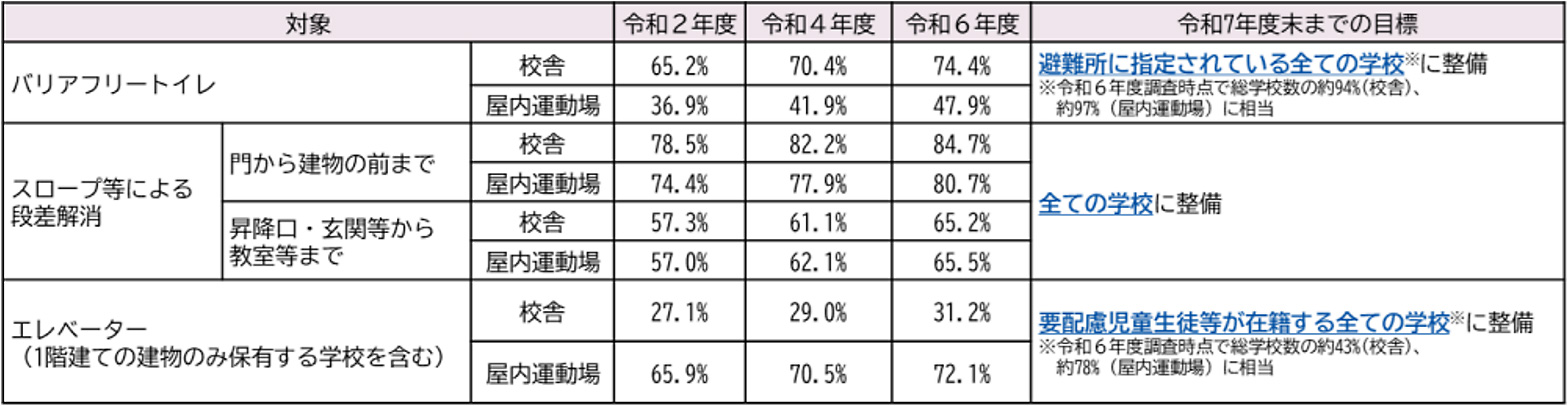

令和2年度から令和6年度までの整備状況は、図1のように示されています(*6)。「令和2年度から令和6年度までの整備状況の推移を確認すると、一定の進捗は認められるものの、推進通知で示した令和7年度末までの整備目標に対して進捗が十分でない状況」(*2)にあることが認めらます。

図1 これまでの整備状況

図1 これまでの整備状況

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/mext_00003.html )

)

3.新たな整備目標

文部科学省では、令和7年1月に「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」を設置し、今後の学校施設のバリアフリー化の推進に関する取り組み等について検討するとともに、令和8年度以降の整備目標に関することや、学校施設のバリアフリー化の充実に向けた学校施設バリアフリー化推進指針の改訂等についても検討を行ってきました。その結果が8月22日に公表され、新たな整備計画が示されたということになります(*4)。

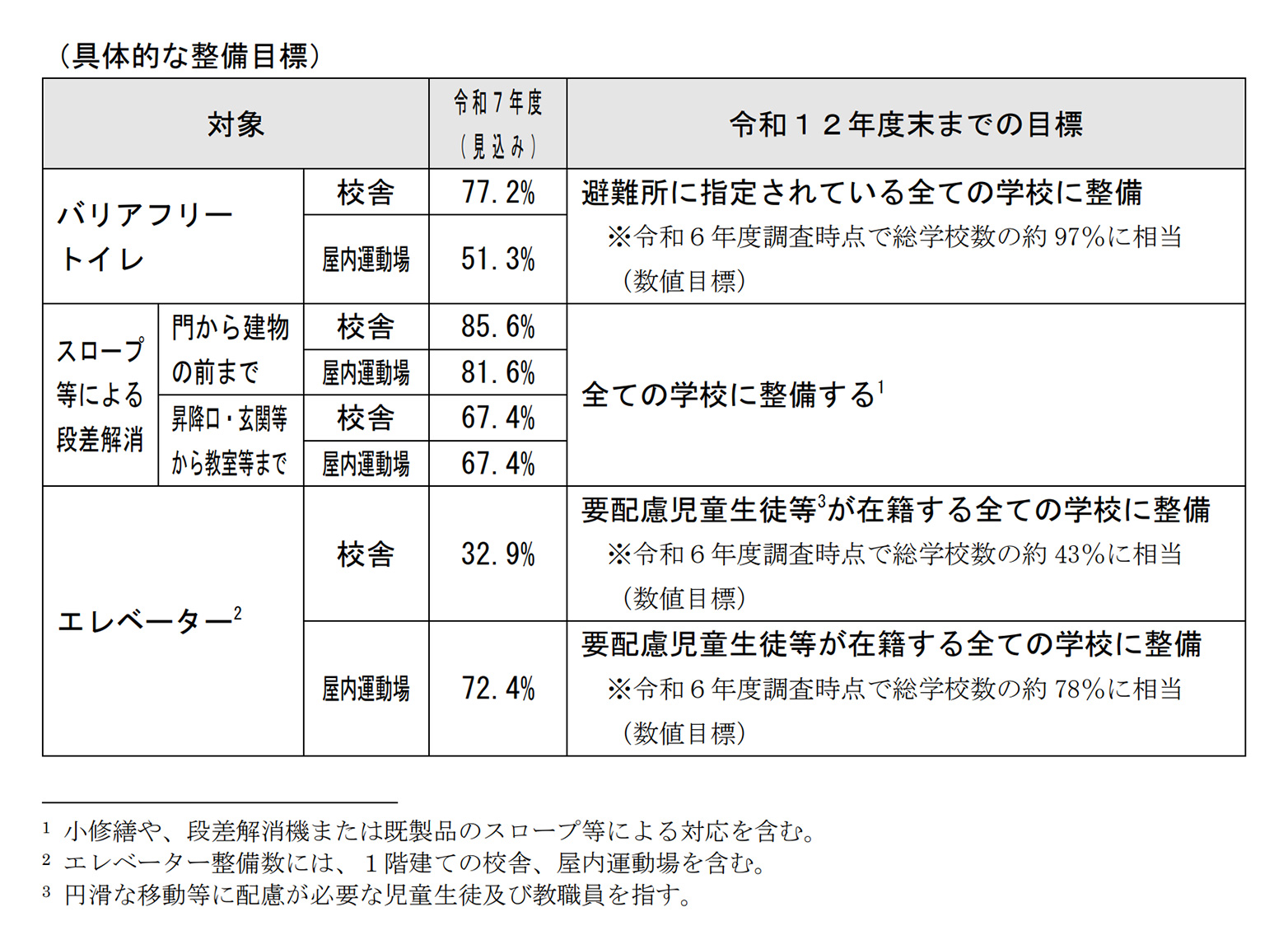

新たな整備目標では、これまで令和7年度末までとしていた整備目標の期限を、令和12年度末までに変更しています。教育新聞の記事(*7)には、「学校施設のバリアフリー化 30年度末までに整備目標を後ろ倒し」というタイトルがつけられていました。

その内容としては、避難所に指定された97%相当の学校にバリアフリートイレを設置し、段差解消のためのスロープを全学校に整備することなどが示され、総論・基本的な考え方も以下のように見直されています(*8)。

○バリアフリー化に関する意義や考え方、バリアフリー化を行う対象等についての記載の充実

- バリアフリー化は、全ての子供たちの学びの保障に関わることであることを追記

- 障害の有無に関係なく、一緒に学び、生活し、どの児童生徒等にとってもウェルビーイングを確保するといった観点から、バリアフリーに対する認識を捉えなおすことについて追記

- バリアフリー基準の改正による規定の充実等の状況について追記

- 物理的な障壁だけでなく、五感に関するものや情報アクセスなど、あらゆるものが障壁になる可能性があることを考慮しながら、バリアフリー化を検討することを追記

- 水害発生時の垂直避難への対応の重要性や避難所整備やまちづくりと連携したバリアフリー化の推進について追記

○当事者参画に関する記載の充実

- 当事者参画の重要性や、当事者参画を通じたバリアフリー化の質の向上や心のバリアフリーの推進の取り組みにつなげていくことについて追記

○整備計画の策定、計画的な整備に関する記載の充実

- 配慮が必要な児童生徒等にとってのエレベーター整備の重要性や配慮を要する児童生徒等の入学に関する情報を早期に把握しつつ、児童生徒の就学期間を見据えたうえで、バリアフリー化を行うことの重要性について追記

- 施設の運営・管理、人的支援等のソフト面との連携の充実について追記

- バリアフリー化は、全ての子供たちの学びの保障に関わることであること

- 当事者参画の重要性や、当事者参画を通じたバリアフリー化の質の向上や心のバリアフリーの推進

- 配慮が必要な児童生徒等にとってのエレベーター整備の重要性

- 配慮を要する児童生徒等の入学に関する情報を早期に把握しつつ、児童生徒の就学期間を見据えたうえで、バリアフリー化を行うことの重要性

- 施設の運営・管理、人的支援等のソフト面との連携の充実

などが追記されている点で、基本的な考え方が利用する児童生徒や教育活動を担う教員等に寄り添ったものになってきたように受け止められます。

これからの具体的な整備目標は、図2のように示されています(*4)。

図2 今後の具体的な目標

図2 今後の具体的な目標

出典:文部科学省ホームページ(https://www.mext.go.jp/content/250822-mxt_sisetuki-000044240_03.pdf )

)

4.海外の実践から

国連の障害者の権利条約の締結との関わりもあって、学校施設のバリアフリー化への取り組みは、日本以外の国々でも喫緊の課題となっています。

ここでは、EU圏の中でモデル的な取り組みをしているポーランドの例について紹介しておきたいと思います。ポーランドでは、欧州社会基金プラス(European Social Fund Plus: ESF+)(*9)の資金援助を受けて、「アクセシブル・スクール・モデル」というプロジェクトが実施されました。

アクセシブル・スクール・モデル

これは、ポーランドにおけるアクセシビリティに関する2つの重要な法律「アクセシビリティ確保に関する法律」および「公的機関のウェブサイトおよびモバイルアプリケーションのデジタルアクセシビリティに関する法律」に基づいて、建物のバリアフリーも含めて教育機関のアクセシビリティに関する基準を設定し、インクルーシブ教育の課題に直面している学校および主要な機関にとっての指針としようとする取り組みです。

連携協力によるモデルの開発

本モデルの開発は、基金財団、研究機関、政府機関、大学等が連携して行われ、本モデルの予備版を共同で作成し、約200校の小学校に助成金を提供し、これらの学校でテストし、最終版を開発していったところに大きな特徴があります。

アクセシビリティの専門家、小学校の代表、教育行政当局の協力により、特別なニーズを持つ人々のニーズ、アクセシビリティ基準、そして教育機関の特定の特性を考慮した、小学校向けの包括的なアクセシビリティ・モデルが生まれたのです。

本モデルは小学校のアクセシビリティ基準を規定しようとするものですが、他の教育機関にも適用でき、建物、入口、教室、特別教室、体育館、食堂、図書館、衛生設備、その他の関連エリアへのアクセスゾーンなど、学校インフラのアクセシビリティに関する建築基準等が定められています。また、アクセシビリティ基準の教育的側面は、個別指導、特別なニーズへの対応、職員の能力と資格の向上、学校への交通手段の提供など、多岐にわたっています。

新築の建物と既存の教育施設

本モデルとそこに含まれるアクセシビリティ基準には、既存の施設と新設の施設の両方が含まれていますが、テストの結果、アクセシビリティを実現するプロセスに大きな違いがあることがわかり、モデルの最終版では、新築の建物と既存の建物2つの視点で整理されています。新築の場合は設計者のためのガイドラインであり、既存施設の場合は、施設のアクセシビリティ向上に向けた道しるべとなります。

包括的アプローチの重要性

本モデルでは、学校のアクセシビリティを向上させるためには、校舎インフラのアクセシビリティと学校が行う教育やケアの両面からアプローチすることの重要性が強調されています。つまり、学校が行うあらゆる活動における既存の障壁を排除し、新たな障壁の発生を防ぐためには、単に建築上のアクセシビリティを向上させたり学校に設備や技術的解決策を提供したりするだけでは不十分だということです。それだけでは、教育の質の向上や個々の教育ニーズを持つ児童を学校コミュニティの生活の向上を補償することに直結しないととらえているのです。こうした包括的なアプローチによって、学校アクセシビリティの真の改善を保証していこうとする姿勢には大いに学ぶところがあるように思います。

実践例や事例をまとめたマニュアルの刊

本モデルを具体的に紹介するマニュアルとして「アクセシブル・スクール・モデル – 実装マニュアル」(*10)が刊行されています。包括的アプローチに基づいた指針を学校で適用した優れた実践例や事例、アクセシビリティ基準の実装に役立つさまざまなコンテンツ等が掲載されています。

このポーランドからの発信からは、EU圏内外を問わず大いに啓発されるところがあるように思います。英文ですが、画像を眺めるだけでも大いに刺激を受けます。

5.まとめ

小中学校の建物のバリアフリー化については、令和2年のバリアフリー法及び同法施行令の一部改正以降、継続的に取り組まれてきました。しかし、令和2年度から令和6年度までの整備状況の推移を確認すると、「一定の進捗は認められるものの、推進通知で示した令和7年度末までの整備目標に対して進捗が十分でない」(*2)状況にあることが示されています。

こうしたこともあって「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」によって公立小中学校のバリアフリー化に向けた検討がなされ、改めて新たな整備目標の期限を令和12年度末までに変更した案が示されることになったと理解できます。

それを受けてこの8月22日に「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)」(*5)が発出されたわけですが、学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議が取りまとめた案には、ポーランドの「アクセシブル・スクール・モデル」が示している当事者に寄り添った姿勢も認められます。また、令和7年3月31日付の通知には次のような記述もあります(*2)。

学校施設は、多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場です。このため、障害のある児童生徒が支障なく安心して学校生活を送ることができるようにする必要があることはもとより、災害時の避難所など地域のコミュニティの拠点としての役割も果たすことから、学校施設のバリアフリー化を一層進めていく必要があります。

近年では、障害の有無や性別、国籍の違い等に関わらず、共に育つことを基本理念として、物理的・心理的なバリアフリー化を進め、インクルーシブな社会環境を整備していくことが求められており、学校においても、障害等の有無に関わらず、誰もが支障なく学校生活を送ることができるよう環境を整備していく必要があります。

学校のバリアフリー化は、障害のある児童生徒だけでなく、障害のない児童生徒にとっても安心して学校生活を送るために必要だということが記されています。また、地域のコミュニティの拠点としての役割という観点からもその推進が求められています。数値目標も大切ですが、誰にとっても有益である質の高い学校施設のバリアフリー化の推進を期待したいと思います。

*1:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000091

*2:令和7年3月31日付「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)」

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/2022/mext_00002.html

*3:学校施設バリアフリー化推進指針

https://www.mext.go.jp/content/250822-mxt_sisetuki-000044256_001.pdf

*4:公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標(令和8年度~令和12年度)

https://www.mext.go.jp/content/250822-mxt_sisetuki-000044256_02.pdf

*5:令和7年8月22日付「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)」

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/2022/mext_00004.html

*6:学校施設のバリアフリー化の推進

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/mext_00003.html

*7:令和7年8月22日教育新聞「学校施設のバリアフリー化 30年度末までに整備目標を後ろ倒し」

https://www.kyobun.co.jp/article/2025082204

*8:学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議(第3回)資料1「今後の学校施設のバリアフリー化の推進に関する取組について(案)」

https://www.mext.go.jp/content/20250801-mxt_sisetuki-000043647_1.pdf

*9:欧州社会基金プラス(European Social Fund Plus: ESF+)は、欧州連合(EU)の主要な財源で、人の雇用、教育、スキル、そして社会包摂に投資することで、経済的・社会的・地域的な連帯を支援する基金

*10:THE ACCESSIBLE SCHOOL MODEL IMPLEMENTATION HANDBOOK

https://www.dostepnaszkola.info/wp-content/uploads/2024/03/The-Accessible-School-Model-Implementation-Handbook.pdf