学び!と公民

学び!と公民

小・中学校での「お金の教育」と聞くと、多くの方は家庭科や技術・家庭科(家庭分野)での学習を思い浮かべることでしょう。「お金」は、生涯を見通した自分らしい人生を設計するために、働いて給料などの対価を得たり資産運用したりして個人のよい暮らし(well-being)を達成するために必要不可欠なものだからです。

ところが今、家庭科だけではなく、社会科での「お金の教育」が注目されています。どうしてなのでしょうか。少しだけ、社会の変化や学習指導要領の内容をもとに考えてみたいと思います。

1.平成20(2008)年版学習指導要領で示された「法や金融などに関する学習の重視」

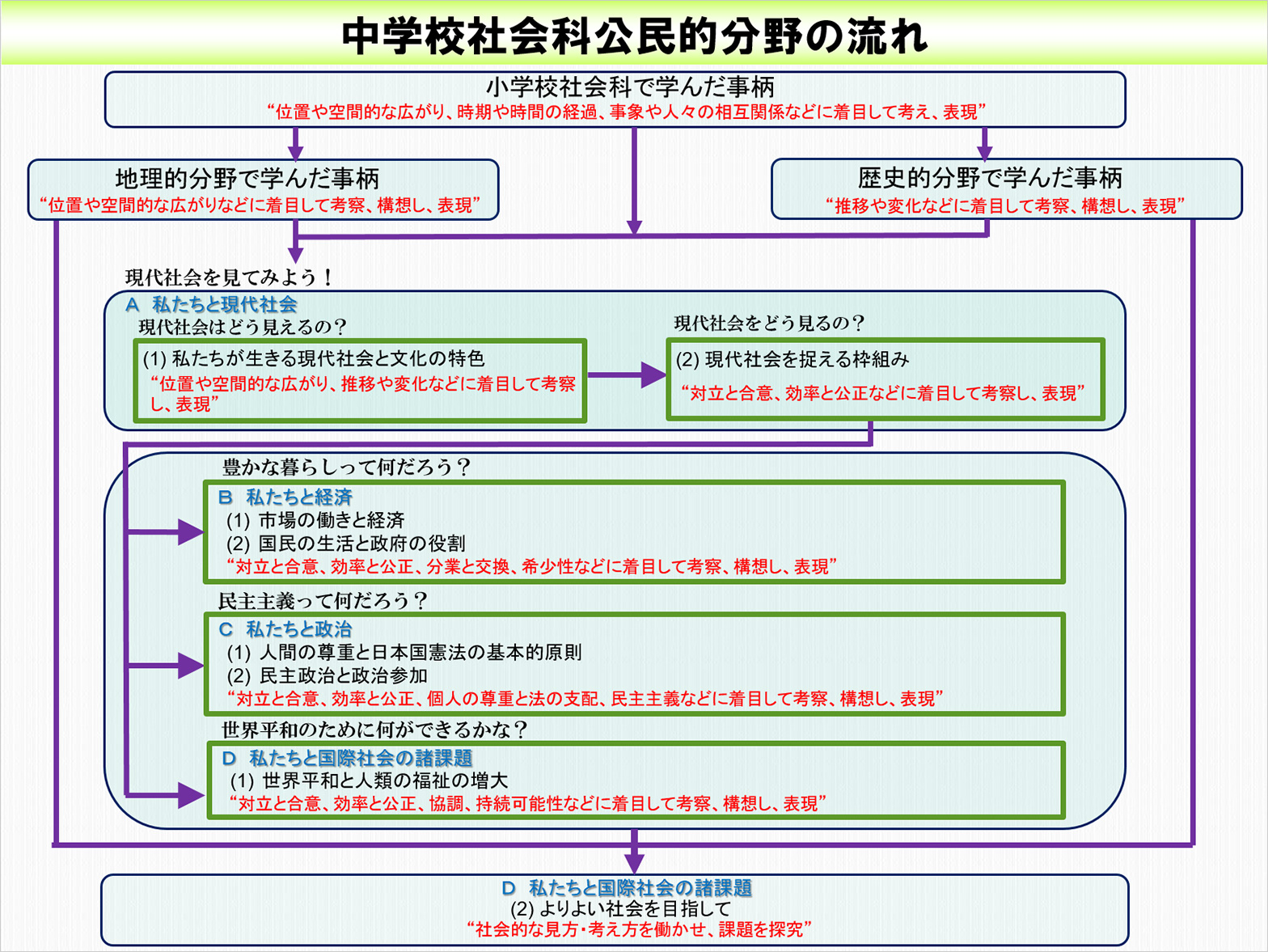

平成20(2008)年版学習指導要領と言えば、公民的分野において、対立と合意、効率と公正などを取り上げ、現代社会を捉える見方や考え方の基礎を養う学習が新たに設けられたことが注目されました。現行学習指導要領では見方・考え方を働かせることが全ての教科等で行われていますが、その先駆的な役割を果たしたと言えるでしょう。

実はこのとき、公民的分野の改訂の要点には「社会の変化に対応した法や金融などに関する学習の重視」もうたわれており、学習指導要領解説には「なぜ、金融は必要なのか、どうしてそのような仕組みがあるのかということを理解させる」と、すでに示されていたのです。この「問い」に、皆さんはどのように答えるでしょうか。「お金」と言わずに「金融」と示しているところがポイントかもしれません。

2.現行学習指導要領で示された「経済活動や起業などを支える金融」

現行の平成29(2017)年版学習指導要領では、公民的分野の「内容の取扱い」に「起業について触れるとともに、経済活動や起業などを支える金融などの働きについて取り扱うこと」と示されました。これまでも公民的分野で学習されてきた金融の仕組みや働きに加えて、「なぜ、金融は必要なのか」との問いに対する答えの一つが、学習指導要領に示された、と捉えられるのではないでしょうか。

さらに学習指導要領解説を紐解いてみると、公民的分野で金融を扱うのは「少子高齢化、情報化、グローバル化などの社会の変化に伴って、今後新たな発想や構想に基づいて財やサービスを創造することの必要性が一層生じることが予想される中で、社会に必要な様々な形態の起業を行うことの必要性に触れること、経済活動や起業などを支える金融などの働きが重要であることを取り扱うことを意味している」とあります。しかし、私たちの「お金」が経済活動や起業などに生かされていることを理解することは、社会科での「お金の教育」の入口に過ぎません。 むしろ、ここからが先生方の腕の見せどころでしょう。公民的分野の各領域の学習と関連付けていくと、私たちが納めた税が、現在世代のみならず将来世代も含め、持続可能な社会の形成に資することや、NPO法人などへクラウドファンディングされた「お金」が、環境問題など地球規模の課題、まちづくりなどの地域課題の解決に役立っていることなどを考察させる深い学び(以後、「学び!」と示します)が、自由自在に展開できそうです。このように、私の「お金」が社会を変えていくという観点から学習を進められるのは、社会科ならではの「学び!」と言っても過言ではありません。

むしろ、ここからが先生方の腕の見せどころでしょう。公民的分野の各領域の学習と関連付けていくと、私たちが納めた税が、現在世代のみならず将来世代も含め、持続可能な社会の形成に資することや、NPO法人などへクラウドファンディングされた「お金」が、環境問題など地球規模の課題、まちづくりなどの地域課題の解決に役立っていることなどを考察させる深い学び(以後、「学び!」と示します)が、自由自在に展開できそうです。このように、私の「お金」が社会を変えていくという観点から学習を進められるのは、社会科ならではの「学び!」と言っても過言ではありません。

3.金融リテラシーを身につけ、「豊かな人生/よりよい社会」の実現を

現在、日本では「貯蓄から投資へ」の流れを推し進める政策が採られています。児童生徒が将来、実際に投資を行うかどうか、は別として、幼・小・中・高の発達段階に応じて、着実に金融リテラシーを身につけることができる学習を進めることが大切であることは言うまでもありません。

金融リテラシーについて、OECDでは「金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金融面での個人のよい暮らし(well-being)を達成するために必要な、金融に関する意識、知識、態度及び行動の総体」のことを言う、と定義しています。ここに示された「個人のよい暮らし(well-being)を達成するために必要な(リテラシー)」を直接的に捉えると家庭科で育成が求められるリテラシーとなりますが、一方で、個人が行うESG投資などや、金融政策を通して社会を豊かに発展させ、ひいては(究極的には)個人のよい暮らし(well-being)を達成する、と捉えるならば、まさに社会科の「学び!」と言えるでしょう。

金融リテラシーについて、OECDでは「金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金融面での個人のよい暮らし(well-being)を達成するために必要な、金融に関する意識、知識、態度及び行動の総体」のことを言う、と定義しています。ここに示された「個人のよい暮らし(well-being)を達成するために必要な(リテラシー)」を直接的に捉えると家庭科で育成が求められるリテラシーとなりますが、一方で、個人が行うESG投資などや、金融政策を通して社会を豊かに発展させ、ひいては(究極的には)個人のよい暮らし(well-being)を達成する、と捉えるならば、まさに社会科の「学び!」と言えるでしょう。

【参考文献】

- 文部科学省『中学校学習指導要領解説 社会編』日本文教出版、2008年

- 文部科学省『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』東洋館出版社、2018年