学び!とPBL

学び!とPBL

3回に渡り、2011年の震災・原発事故によって避難を経験した地域独自の探究学習とその課題設定について紹介しています。3回目の今回は相馬郡飯舘村の義務教育校「飯舘村立いいたて希望の里学園」での「いいたて学」の取り組みについてです。

飯舘村に学ぶ「いいたて学」

福島県相馬郡飯舘村には2011年2月当時、約6,500人が暮らしていました。米作りや畜産、野菜花き栽培をなどの一次産業が中心に行われ、また自然の恵みを生かし、「丁寧に」「念入りに」「大切に」などを意味する “までい” な暮らしを大切にしてきました。そんな飯舘村も、震災・原発事故により全村避難対象となり、2017年3月末に避難指示が解除されましたが、未だ帰還ができない状態の地区もあります。2024年時点で村に住んでいる人は約1,500人と、震災前の2割程度しか回復していません(*1)。

避難指示解除後、2018年4月に村内で開校した小中一貫のいいたて希望の里学園に通う子どもたちの多くは、未だ避難先からスクールバスを利用して通学しています。現在の小中学生はほぼ震災後の生まれです。また、村にルーツのない移住者家族の子どももこの学校に通っています。そんなさまざまな背景や事情をもった子どもたちと飯舘村との接点をつくる学習、それが「いいたて学」です。

飯舘村との「つながり」を考える(*2)

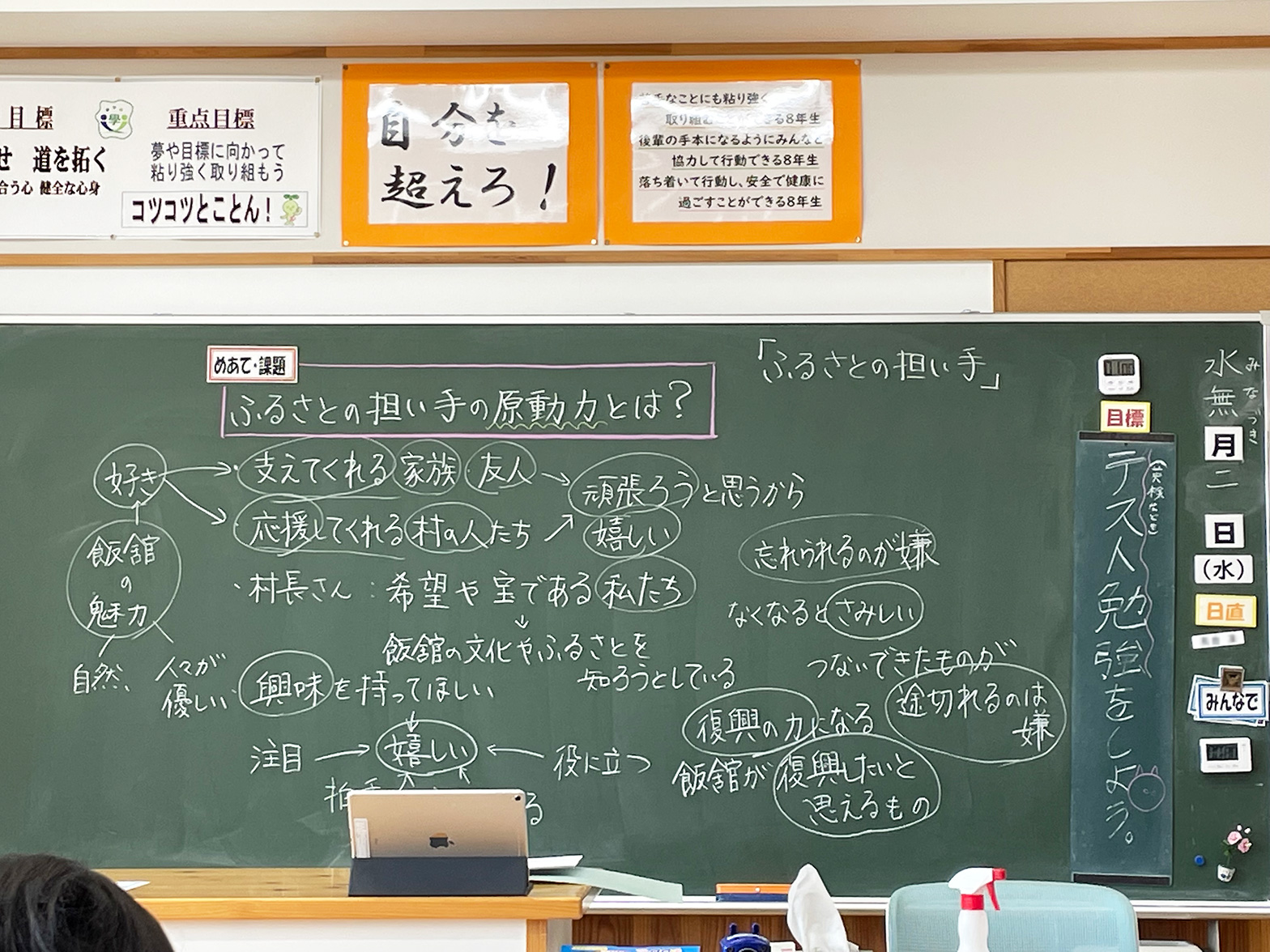

「いいたて学」とは、「地域に根差した実践的な活動を通じて “いいたて” に学び、情操や自立心を育み、生きる力を養う教科」です。9年間を通して体系的に飯舘村に関する探究活動を行うことが特長で、前期課程(1~6年生)では、村内の美化活動への参加や村の魅力発見、食や農・産業、伝統文化への理解などが行われます。そして後期課程では、7年生が「飯舘村の過去」、8年生が「飯舘村の現在」、9年生が「飯舘村の未来」をテーマに学習する。震災・原発事故を含む地域の過去を知ることで、自分たちがいる “今” の村の環境を捉え、村と自分たちの未来を考えようということが3学年を通じた学習目的となっています。

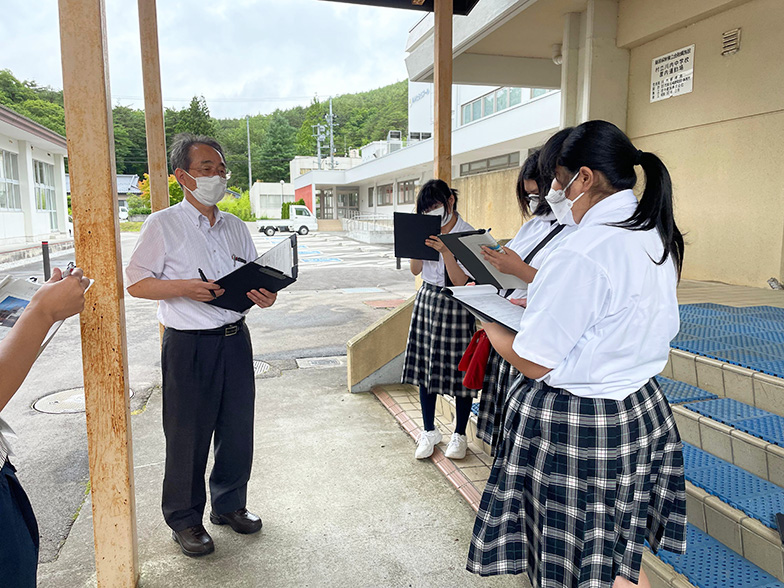

2023年度、7年生のテーマは「飯舘村の過去をひも解き、飯舘村を語り継ぐ」。村の方々にインタビューをする前に、震災・原発事故のことを事前にインターネットで調べたり、家族に当時の状況をインタビューしたりするということを行いました。発災当時1~2歳だった彼らにとっては、家族がどのような思いで飯舘村を離れ、今の暮らしにたどり着いたのかを聞く貴重な機会になったようです。8年生は「飯舘村の今を支えるもの―過去があるから現在がある―」をテーマに、「今、村で働く人たち」に焦点を当て、その人たちが「なぜ/何のために飯舘で働くのか」「その原動力は何か」を考える学習を行いました。村内に戻った方だけでなく、避難先で畜産を再開した方にオンラインでインタビューを行い、避難を経験した村の人たちの、村に対するさまざまな思いと、現状を知る機会となりました。

最終学年の9年生は「未来の飯舘村のために自分にできること」をテーマに探究を行いました。これまでの活動や学習を振り返り、村の人々と交流することで見えてきた「自分たちが描くよりよい地域のあり方」の提案と「自分たちができる持続可能な村の関わり方」を考える実践です。卒業後、村との関わりがどうしても少なくなってしまう中、どうしたら「つながっていけるのか」、そもそも「つながっている」とはどういうことなのかという難しい問いに挑んでいました。

いずれの学年も、村の方々へのインタビュー取材を通じた交流を行いながら、「自分が通う学校がある村」について学び、自分と飯舘村のつながりを考えます。それは「なぜ自分が “避難先” から飯舘の学校に通っているのか」といったルーツに関わることから、未来の自分と飯舘村の関係性を想像し言葉にしていくという、正解のない探究活動です。

*1:飯舘村「飯舘村 令和6年のプロフィール」

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/666701.pdf

*2:飯舘村立いいたて希望の里学園「令和6年度いいたて希望の里学園(後期課程)いいたて学活動報告 飯舘村の過去・現在・未来」

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/pbl/089/pbl089_iitategaku.pdf

福島大学教育推進機構 特任助教

2009年より秋田放送でラジオ番組の中継リポーターを務め、2011年以降、地元福島で臨時災害放送局の運営に携わる。代表を務める一般社団法人ヴォイス・オブ・フクシマでは、福島県民の声のアーカイブ活動を展開。また、小中学生に向けたインタビュー取材を通じた地域理解教育に取り組み、福島県内外で教育活動にも参画している。