学び!とPBL

学び!とPBL

今号と次号、本連載を担当する福島大学の前川と申します。前号までは久保田先生が、原発事故による避難を経験した地域の小中学校で行われている学びの取り組みについて紹介されていました。今回は高校での取り組みをご紹介します。

傷ついた地域を高校生の力で

東日本大震災と福島第一原発事故が起きた2011年、私は神戸市の灘中・高校に勤めていました。被災地にボランティアに行った経験を話すと、生徒たちが「自分たちも希望者を募って東北に行きたい」と話してくれました。こうして2012年3月から始まった「灘校東北訪問合宿」は、私が灘校を退職した現在も続いています。

春・夏・冬と長期休暇ごとに生徒たちと東北を訪れるうち、地元の高校とのつながりも強くなっていきました。そこで目にしたのは、傷ついた地域を自分たちの力で盛り上げようと奮闘する東北の高校生たちの姿でした。気仙沼の高校生たちは、津波で被害を受けた地元に観光客を再び呼び込もうと新たな魅力探しをしていました。福島の高校生たちは、原発事故に伴う風評被害を科学的に検証しようと、国内外の高校生に協力してもらい積算線量計による個人被ばく量の調査を行っていました。

本連載で三浦浩喜先生が詳しく紹介していたOECD東北スクールの取り組みを読んで、「高校生がこんなにすごいことをしていたのか!」と驚いた方も多いことでしょう。実は東日本大震災と福島第一原発事故の後、東北の高校生は各地で様々な活動をしていたのです。文部科学省創造的復興教育研究会が2014年に出版した『希望の教育』(*1)は「東北での様々な試みは、被災地のみならず、全国の子供たち、保護者、地域が、いま最も必要とする創造的な「学び」を示唆してくれるもの」と述べています。

社会活動コンテストの開催

ただし、当時はまだ「総合的な探究の時間」もスタートしておらず、高校生によるこうした活動の意義が十分に理解されていない場面も少なくありませんでした。授業でも部活動でもない、生徒たちの主体的な取り組みをどう位置付ければよいのか、学校側にも戸惑いがあったのです。活動を頑張っている生徒たちが、周りの大人から「勉強を優先すべきだ」と諭される場面もありました。

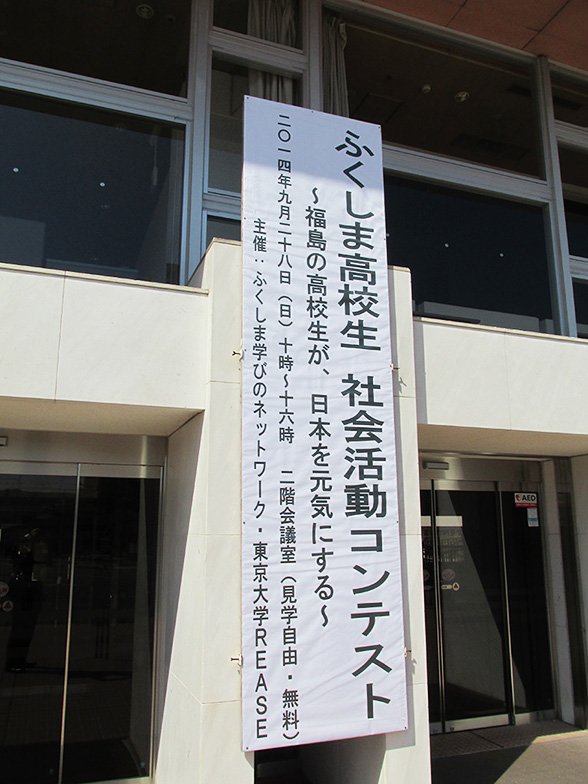

もちろん学校の勉強が疎かになってはいけませんが、こうした活動が生徒たちに多くの貴重な学びをもたらしていることは、近くで見ている私たちには明らかでした。ただ、それが学校の中で上手く位置づけられていない。そこで私は、灘校を2014年に退職し、福島に移住して学習支援の一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク(*2)を立ち上げるとすぐに、「ふくしま高校生社会活動コンテスト」を開催しました。

2014年に開催した第1回「ふくしま高校生社会活動コンテスト」の様子

2014年に開催した第1回「ふくしま高校生社会活動コンテスト」の様子

復興や地域おこしに取り組む高校生たちの活動は、自ら課題を発見し、正解のない問いに挑む貴重な学びの場だ――コンテストをくり返すことで、そうした認識は広がり、定着していったように思います。本来、こうした活動は順位付けできるものではないと考えつつも、コンテスト形式にして賞状を出すことで、学校の中での位置付けを明確にしようとしました。賞状を出せば、全校生徒の前で表彰され、調査書に記載することもできる。つまり「こうした活動は、意義のあることなのだ」と学校内で位置づけることができるようになると考えたのです。

このコンテストは当初は東京大学の研究組織と、途中からは福島県教育委員会と共同主催の形を取り、現在も続いています。今年度のコンテスト本選は、9月21日(日)に開催されます。どなたでも見学可(入場無料・予約不要・入退場自由)です。

2025年度の「ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」のチラシ。途中から福島県教委との共同主催となり、名称も一部変更した。

2025年度の「ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」のチラシ。途中から福島県教委との共同主催となり、名称も一部変更した。

*1:文部科学省創造的復興教育研究会著(2014)『希望の教育』東洋館出版社

*2:一般社団法人 ふくしま学びのネットワーク

https://www.fks-manabi.net/

福島大学教育推進機構 准教授

1977年、兵庫県尼崎市生まれ。灘高校3年在学時に阪神・淡路大震災で被災。灘中学校・高等学校教諭(地歴・公民科)を経て、2014年より福島市に転居。「一般社団法人ふくしま学びのネットワーク」を立ち上げ、理事・事務局長を務める。2018年より福島大学教員。専門は、教育学・社会学(ジェンダー/セクシュアリティ)。