学び!とPBL

学び!とPBL

今年度「ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」最優秀賞を受賞した、いわき光洋高校「まぢ卍」 前号でご紹介した「ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」ですが、今年度の本選も無事に開催されました。最優秀賞に輝いたのは、いわき市のいわき光洋高校3年生2人組「まぢ卍」による『仏(butsu)☆DANCE〜お寺DE踊れるやつだいたい友達〜』。「お寺とダンスを組み合わせたら新しいコミュニティが生まれるかも」というユニークな発想から、地元のお寺で100人規模のダンスイベントを開催しました。日本史の授業で見た『一遍上人絵伝』から着想を得て、自分たちで地域のお寺をリサーチし、大人を巻き込みながらイベントを実現させたそうです。コンテストを始めて12年目になりますが、県内各地で活動する高校生たちの自主性と探究力には毎年驚かされます。

今年度「ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」最優秀賞を受賞した、いわき光洋高校「まぢ卍」 前号でご紹介した「ふくしま高校生社会貢献活動コンテスト」ですが、今年度の本選も無事に開催されました。最優秀賞に輝いたのは、いわき市のいわき光洋高校3年生2人組「まぢ卍」による『仏(butsu)☆DANCE〜お寺DE踊れるやつだいたい友達〜』。「お寺とダンスを組み合わせたら新しいコミュニティが生まれるかも」というユニークな発想から、地元のお寺で100人規模のダンスイベントを開催しました。日本史の授業で見た『一遍上人絵伝』から着想を得て、自分たちで地域のお寺をリサーチし、大人を巻き込みながらイベントを実現させたそうです。コンテストを始めて12年目になりますが、県内各地で活動する高校生たちの自主性と探究力には毎年驚かされます。

「被災地の高校生」と呼ばれて

前号でも書いたとおり、震災・原発事故後の福島の高校生たちは、復興のため、あるいは地域や社会をより良いものとするため、自発的に様々な活動に取り組んでいました。当時の福島の高校生を支えていたものの一つに、一種の「負けん気」のようなものがあったのではないかと私は感じています。

震災・原発事故後、彼ら彼女らと話していると、「誰かの役に立ちたい」という気持ちを抱いている生徒が多いことに気づきました。きれいな言葉で表現するなら、「恩返し」となるでしょう。震災後、たくさんのマスメディアが被災地の学校の卒業式に集まり、マイクを向けられた子どもたちが「色んな人にお世話になったので、今度は自分が恩返しをしたい」と話していたように。ですが、当時の子どもたちが持っていた感情には、「恩返し」といった言葉には収まりきらない、もう少し強いものもあったように思います。例えばそれは、「支援されるだけの人生は嫌だ」といった感情です。

実は私自身、今から30年前の1995年に同じようなことを感じていました。兵庫県出身の私は高校3年生の1月に、阪神・淡路大震災を経験しています。家族や実家は無事でしたが、両親が自営していた店が半壊し、ある日突然自分の家の収入がゼロになった、「被災者」の一人です。大学受験を目前に控え「被災地の高校生」と呼ばれた私を、当時たくさんの人が助けてくださいました。たいへん有難い経験でした。そして18歳の私は「有難いな、助かるな」と多くの支援に感謝すると同時に、「このままではいけない、支援されるだけの人生は嫌だ」と強く感じていたのです。

スローガンに込めた思い

「被災地の子ども」と聞くと、私たちはつい「何か支援してあげられないか」とばかり考えがちです。確かに被災直後は、たくさんの支援が必要です。ですが、一方的に支援されているだけ、「かわいそうな子」という目線で見られているだけでは、子どもの自尊心や自己肯定感はなかなか上がりづらいものです。

だからこそ、三浦先生が紹介されていたOECD東北スクールや、前号でご紹介した気仙沼や福島の高校生たちのように、復興のため、地域や社会のため、被災地の子どもたちが主体的に活動する経験が、きわめて重要なのだと私は考えています。社会貢献活動を通した学習は「サービス・ラーニング」(*1)と呼ばれますが、高校生による実践を進めてきた山田明さんは、サービス・ラーニングを「地域社会のニーズを前提とし、教科学習と関連した内容のサービス活動(ボランティア活動)を通して地域貢献を果たし、自己肯定感(セルフエスティーム)・知識(リテラシー)・技術(スキル)を身につけることを目的とする学習方法」と定義しています(*2)。社会貢献活動による学びは、子どもたちの自己肯定感を高めることにつながるのです。おそらくこれは被災地に限定されず、様々な場面で応用できることだろうと思います。

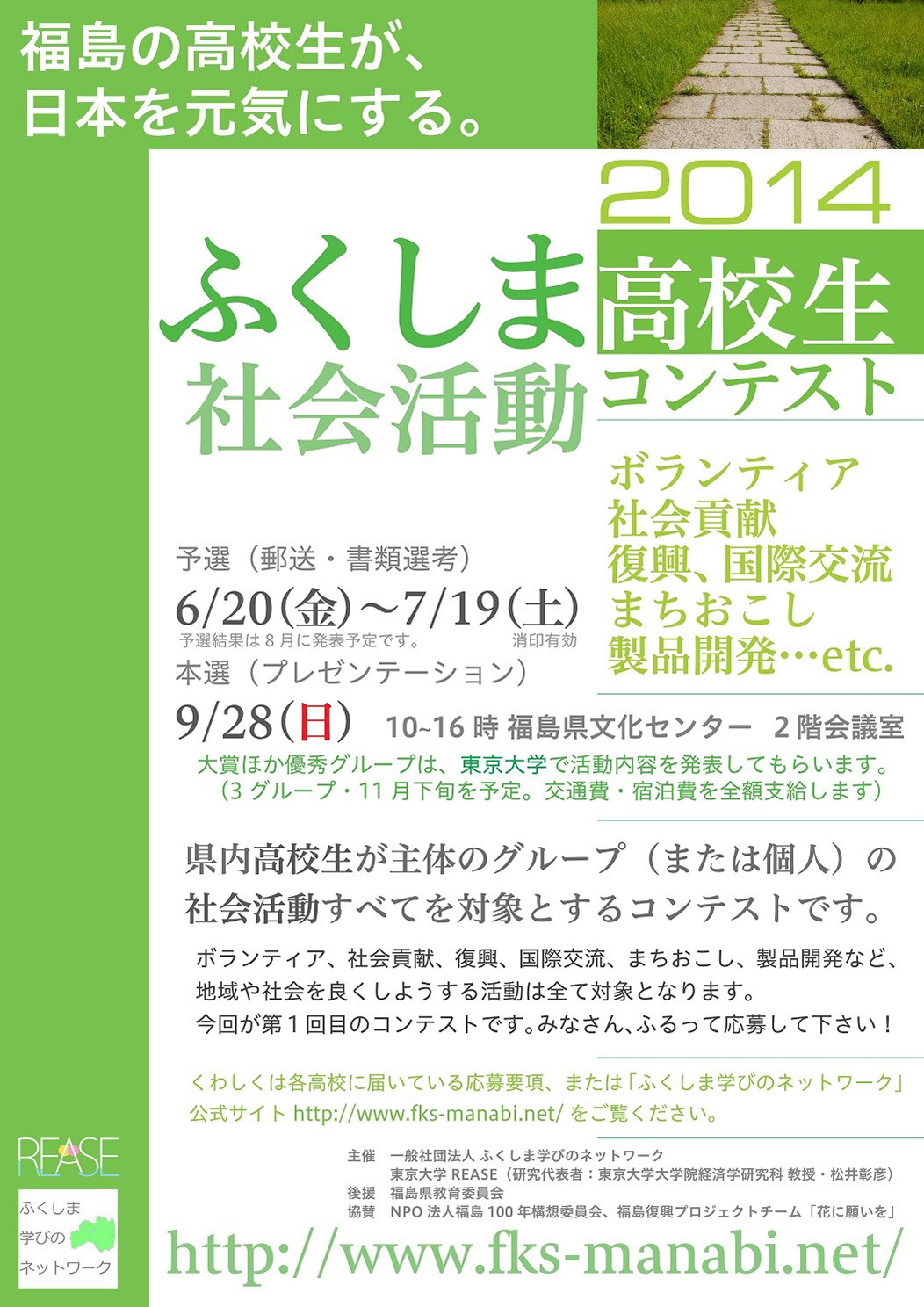

「被災地の高校生のために、何か支援してあげよう。福島の高校生を元気にしてあげよう」という空気がまだ色濃くあった2014年、私は「ふくしま高校生社会活動コンテスト」を立ち上げました。スローガンは、「福島の高校生が、日本を元気にする」。このスローガンは12年目の今も、変えていません。

【参考文献】

- 山田明(2007)「高校生におけるサービス・ラーニングの学習効果に関する研究」『日本生活体験学習学会誌』7号、pp.39-49.

*1:福島の高校生の活動とサービス・ラーニングについては、拙稿「福島県における高校生の社会貢献活動と地域に根差したサービス・ラーニングの可能性」もご参照ください。下記サイトから全文がダウンロードできます。

https://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/archive/report2018.html

*2:山田(2007)、p.39

福島大学教育推進機構 准教授

1977年、兵庫県尼崎市生まれ。灘高校3年在学時に阪神・淡路大震災で被災。灘中学校・高等学校教諭(地歴・公民科)を経て、2014年より福島市に転居。「一般社団法人ふくしま学びのネットワーク」を立ち上げ、理事・事務局長を務める。2018年より福島大学教員。専門は、教育学・社会学(ジェンダー/セクシュアリティ)。