学び!とPBL

学び!とPBL

前号までは学校内や学校毎の取り組みが中心でしたが、今号では学校を越えて探究し協働する福島県いわき市の中学生が参加する生徒会サミットをご紹介します。

キャリア教育推進事業

いわき市では、中学生を対象にしたキャリア教育推進事業に取り組んでいます。この事業には、市内の中学生が長崎市の中学生と共に被爆や平和について学ぶ「長崎派遣事業」や、地元や世界で活躍する人材の育成を目指し外部団体などとの連携で実施する「いわき志塾」、そして生徒会役員らを中心によりよい学校づくりについて考えていく生徒会サミットが含まれています。

対話と協働の場としての学校

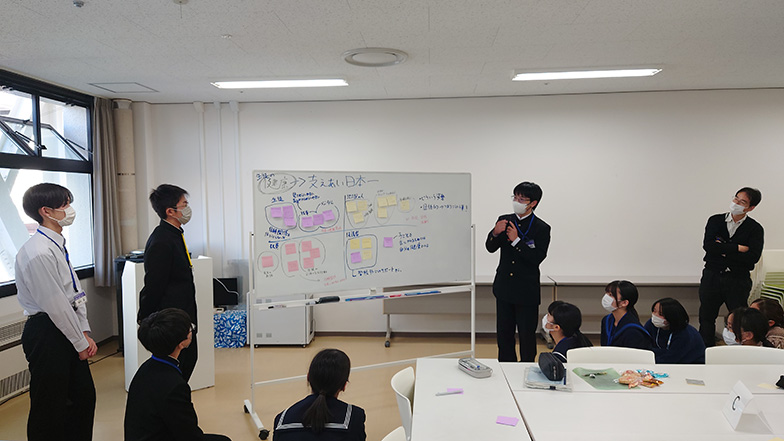

今年度、ご縁をいただき生徒会サミットに大学生たちと一緒に携わることになりました。9月から11月まで全3回に渡って教育委員会が掲げたお題「素敵な学校づくりのために、今、私たちにできること」に、市内各所から集まった中学生と向き合いました。

第1回では、「素敵」や「素敵な学校」とはどのような状態で、何を指すのかについて、グループで探究をしました。言葉の定義は、言語化や表現をしたときに初めて他者が理解をします。日常生活の中で、「何となくわかっている」ということは多々あると思いますが、複数メンバーでプロジェクトを進めるときに、「何となく」ではグループワークは噛み合いません。協働学習やプロジェクトで扱う言葉がどのような意味を持つのかは、とても重要です。

第2回では、第1回で複数の参加者から出ていた「校則」について取り上げました。校則と聞くと、最近の流行りで「ブラック校則」や「ルールメイキング」をイメージする方も少なくないと思います。他方で、この回に校則を取り上げた運営側の意図としては、校則を「守るもの」から「考えるもの」に考え方を転換していくこと、校則を一つのケースとして社会には多様な考え方があること、この2点に参加者と向き合いたいと考えたからでした。

これは、学校生活だけでは収まらない、「民主的な社会づくり」を意識し、日々の生活や実践の場である学校を捉えていこうというメッセージでもあります。今年度の生徒会サミットでは、くどいくらいにこのメッセージを伝えてきました。

国や制度が「民主的な社会」を求めても、その社会を構成する私たち市民はどこで思考や姿勢を学んでいくのでしょうか。私は、その一つのトレーニングの場として学校は存在し、探究的な学びこそ協働と対話の場であると考えています。

校則を通じて多様な存在を想像してみる。

校則を扱った回では、生徒たちに「大切にしたいと思う校則」「見直したほうがよいと思う校則(モヤモヤする校則)」をその理由と共に出してもらいました。ここでまず参加者たちが驚くのが、学校によって異なる校則があることでした。ほとんどの生徒たちは一つの中学校しか在籍せずに卒業していきます。そのため、自分が所属している学校生活をデフォルトに「あたりまえ」が形成されます。他方で、別の学校では異なるルールや文化が存在し、地域差も大いにあります。

グループワークでは、モヤモヤする校則から一つを選んでもらいました。その選んだ校則を、①生徒、②教員、③保護者、④地域、の四つの視点で設定された意義と必要性について検討しました。生徒たちにとっては、それらの校則はモヤモヤや不要と思うものであるので、逆の立場から思考していくことは簡単ではありません。一方で、今まで「守るもの」として受け止めていた校則を、異なる立場や視点で「考えるもの」として向き合うとき に、様々な気付きが生まれていました。複数の立場から物事を見ることは、多様な立場に触れるロールプレイの醍醐味となります。

大学生ファシリテーターの存在も物事を多面的に見るきっかけに。

大学生ファシリテーターの存在も物事を多面的に見るきっかけに。

今年度の生徒会サミットは第3回を終えた段階で一区切りとし、12月13日にキャリア教育推進事業全体の報告会内でブース発表が行われます。生徒会サミットを通じて、いわき市の中学生がどのような思考を巡らしたのか、ご興味あれば報告会にご参加いただければ幸いです。

〈いわき市キャリア教育推進事業実践報告会〉

日時:2025年12月13日(土)13時30分~16時

会場:いわき市文化センター大ホール(福島県いわき市平字堂根町1-4)