読み物プラス

読み物プラス

~ネオ・デジタルネイティブ世代の予兆と大学生の生徒化~

【特集】ICT教育 NEXT 01

1.デジタルネイティブ世代の特徴

デジタルネイティブ世代。学生時代からインターネットやパソコンなどのデジタル環境が当たり前のものとして存在し、特別に意識することなくデジタル機器を自身の手足のように自在に使いこなしている人々のことをデジタルネイティブと呼ぶ。日本ではおおよそ1976年前後からの世代が該当するとされている。

橋元良明氏(東京大学教授、社会心理学者)は、電通との大規模な共同研究をもとに、デジタルネイティブを76世代(1976年前後に生まれた若者)、86世代、96世代と大きく3つに分類し、その特性を示した(『ネオ・デジタルネイティブの誕生』ダイヤモンド社,2010)。参考までに、下記に橋本氏による各世代の特徴を簡潔に記す。

76世代は、パソコンによるインターネットリテラシーが高く、パソコンをベースとして情報を縦横無尽に収集し、コミュニケーション活動を行う。自分の価値観、信念を重視し、他人や情報に影響されず自分らしい生き方をする(自分流)。

86世代は、携帯によるインターネットリテラシーが高く、携帯をベースとして情報を収集し、コミュニケーション活動を行う。社会との調和、他人との調和を重んじる。自分だけの考えや価値を貫き通すのはカッコ悪いと感じている(調和型)。

96世代は、ユビキタスにモバイルネットを駆使して動画情報を自在に操る。機械的親和性が高く、感覚主義、快楽原理の傾向がある。言葉より映像、音楽を重視し、映像処理優先脳(朝から晩まで頭の中が動画漬け)に切り替わっている感がある。社会への信頼は高く、つながり志向、私生活中心主義の傾向がある。

このようにユビキタスな映像処理優先脳を持つ現在20歳前後のネオ・デジタルネイティブ世代の学生が今後確実に増加していくであろうという予兆は、大学教員として日々実感しているところである。

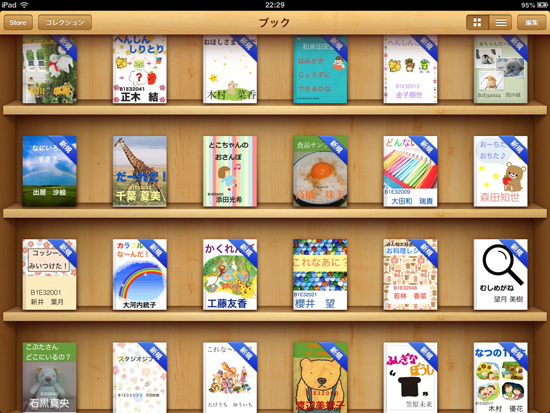

【タブレット端末を使いこなすネオ・デジタルネイティブ世代】 |

|

2.大学生の生徒化とアクティブ・ラーニング

先日ゼミの4年生の学生に、4年間で大学の授業をどれぐらい休んだかと聞いたところ、「授業は4年間、全授業、一度も遅刻も休んだこともありません」という回答を得た。この学生のように大学生の皆勤賞はさすがに珍しいが、きちんと授業に出席し、部活やサークルなどの学生同士の人間関係も大切にし、大学生活に満足している学生も少なくない。学生たちの授業への出席率の高さ、真面目さ、従順さをさして、「大学生の生徒化」としてよく教職員間で話題になる。これは今までの文科省がすすめてきた大学改革、各大学の努力の成果でもある。

一方、読書などの自主的な勉強時間の激減や海外留学などの大学外の様々なダイナミックな体験からの学びが少なくなっていることが課題とされている。

ただ、これだけ授業に毎時間出席し、日々まじめに課題をこなしている学生に対して、さらに自主的に、ダイナミックに学べというのは酷である。やはり大学の授業の中で、ネオ・デジタルネイティブ世代の特性、よさを生かした魅力的なアクティブ・ラーニングを実践し、見本を示すことが、教員養成系の大学における教員の使命であろう。次号では、筆者の大学におけるアクティブ・ラーニングについて報告する。

|

今田 晃一(いまだ こういち) |