使ってみよう!ずがこうさくの教科書

使ってみよう!ずがこうさくの教科書

そろそろ「今年は絵の題材がちょっと多かったかな?」などと1年間の題材分野の配分などを振り返る時期ですね。

でも、ちょっとまってください! ざっくり「絵の題材」なんて言ってしまいがちですが、同じ分野の題材でも、

今回は、絵に表す題材を例に、

題材の系統性って?

絵に表す題材にどんなものがあるか思い起こしてみてください。

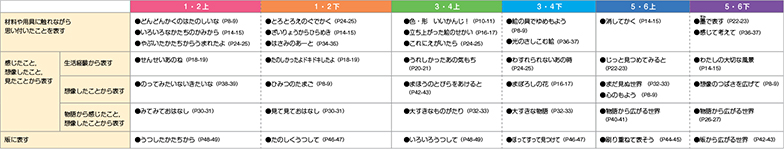

「風景画」「人物画」「静物画」……。ん?? 確かに、絵画には主題によって分ける方法もありますが、日文の教科書では、別の捉え方で分類しています。下の表を見てください。

これは、絵の題材の系統表です。左側に注目してください。同じ「絵の題材」でも、大きく3つ、細かく見ると5つの系統に分かれています。「何をかくか」ではなく、

絵(や立体、工作)に表す活動は、「感じたことや想像したこと、見たこと(中学年から)、伝え合いたいこと(高学年から)」を表す活動です(*1)。子どもたちは、表したいことを思い付いたり考えたりして(=発想や構想の能力)、表したいことに沿って表し方を工夫します(=創造的な技能)。この「表したいこと」の基になるのが、

系統が違うと、働かせる力もちょっと違ってくる

具体的に4年生の教科書題材で見てみましょう。

「わすれられないあの時」は、

「大すきな物語」は、

このように、前者が「子ども自身が経験した出来事」からそのときの心情を思い起こして表したいことを考えるのに対して、後者は「物語の世界」から想像を膨らませて感情移入することから表したいことを考えます。

また、「絵の具でゆめもよう」は、

バランスよく題材をチョイスする

たとえば、4年生の1年間で3つの絵に表す題材に取り組んだとします。「物語」系統の題材が1つ、「生活経験」系統の題材が2つだったとすると、「材料や用具に触れること」や、「想像したこと」から表したいことを考える題材で働く資質・能力を発揮するチャンスが少なくなっていることになりますよね。もし、6年間ずっと「物語」と「生活経験」だけだったとすると……。バランスが悪いですよね。

子どもたちが「感じたことや想像したこと、見たこと、伝え合いたいこと」を思いのままに表現する力を育てていくためには、

どうでしたか? 今回は、題材の系統性について考えました。もちろん、「造形遊び」「立体」「工作」にもそれぞれ系統性があります。

どんな系統性があるのか関心を持ってくださった先生方は、是非、ご自身の学校で購入しておられる教師用指導書セットの中の「教科書題材配列一覧」や、日文のウェブページ https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/zuko/textbook/ (ページ下方の「題材配列一覧」より)をご覧になってくださいね。

おっと、前回の「謎」が残っていました

あ、そうでした。第2回の最後に紹介した、子どもの情景写真のことをお話ししますね。

図画工作科では、手や体全体を使って材料に触れたり働きかけたりする中で手応えや手ざわりを感じ取ったりすることを大切にしている教科です。この写真の子どもの右手と表情からは、そうしたことが伝わってくるように思いませんか? 授業中に子どもたちが時折見せるこうした姿を大切にしたいものです。それではまた次回。

*1:現行及び新しい学習指導要領の解説において、以下のように示されている。「低学年において表したいことは、自分の感じたことや想像したことが中心となるが、中学年から高学年になるにつれて、見たことや伝え合いたいことなどに広がる。」