学び!と美術

学び!と美術

自粛解除や感染対策など、今、小中学校はどのような取り組みをしているのでしょう。東京都の玉置先生と横浜市の荻島先生に伺ってみました(5月20日段階)。

1.学校再開の取り組み

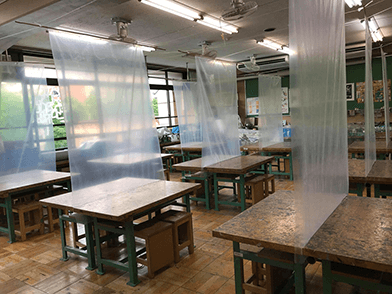

具体的な授業の話では、感染対策を行う上で、まず、図工室の広さが問題となります。多くの場合、大きな図工机1つに4~5人が座る感じでしょう。用具や材料も共用が多いはずです。一人ひとりが距離を取って、各自が黙々と製作する環境は整いにくいかもしれません。パーテーションをつけるということも考えられます。私は上から吊り下げる方法をとりました。使わないときは巻き上げられます。机上をバレーのネットのように透明シートで分ける方法をとっている先生もいるそうです。

具体的な授業の話では、感染対策を行う上で、まず、図工室の広さが問題となります。多くの場合、大きな図工机1つに4~5人が座る感じでしょう。用具や材料も共用が多いはずです。一人ひとりが距離を取って、各自が黙々と製作する環境は整いにくいかもしれません。パーテーションをつけるということも考えられます。私は上から吊り下げる方法をとりました。使わないときは巻き上げられます。机上をバレーのネットのように透明シートで分ける方法をとっている先生もいるそうです。

2.休校中の取り組み

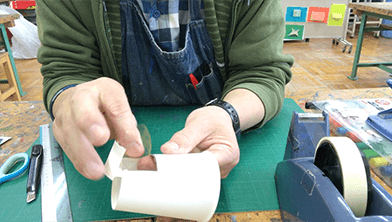

次に題材の選択です。ネット上には様々な絵や工作のアイデアがあふれていますが、どれもいわゆる『HOW TOもの』『つくり方の説明』になっています。個人的には『ああそうか』で終わってしまいそうなものが多い印象でした。高学年の子どもたちが『くだらない』とか『つまんなそう』とか感じるのは致命的でしょう。そこで、低学年から高学年まで、意欲が湧きそうな題材を提供すること、言い換えれば『これなら、ちょっとつくってもいいかな』って思ってくれることを大切にしました。教師である自分が子どもになったつもりで考えて、意欲が湧くかどうかがコンセプトです。

内容については、難しすぎるのはダメで、簡単なのがいいですね。まずは、入り口の間口を広く取って、誰でも軽い気持ちで取り組めて、つくっていくうちに、次第に色々と自分なりのアイデアや工夫も出てきて、『私ならこうしたい!』という気持ちになれるものが理想です。入り口は広くて出口はそれぞれが深めるという感じで、できるだけ単純な仕組みでありながら、工夫への自由さと発展性があるものがいいですね。

あと、ケガがあるといけないので、カッターナイフの扱いや穴をあけるときなどは、低学年の子どもたちには『おうちの方に手伝ってもらって』と付け加えています。

動画の時間は10分程度で、長くても15分程度。実際の授業でも導入にかける時間は10分程度ですから、その範囲内くらいなら飽きずに観てくれるかなと思います。動画をつくると、私も授業したような気分になりましたよ。

できた資料は、県内どこの中学校でも活用できるようにSNS等を使って公開しました。休校課題も研究部員からも募って、学びがあって力が伸ばせるものを吟味し学年ごとに複数準備し、県の中学校美術科研究会のHPに掲載しました。

この活動から東京都の美術の先生とも課題の情報を共有することにつながり、「ぜひ動画にしたほうがいい」というお話を受けて、休校中でも美術の基礎学習は家庭でもできるんだよというメッセージの導入動画を制作して配信するに至りました(※1)。

今は、他にも新たなチームを起ち上げて、次の手を模索し、子どもたちに情報を提供したり、アウトプットの機会をもてるような仕組みを考えたりしています。

3.身近に働く図画工作・美術の力

そんなとき、先日1年生の保護者から「うちの子、美しいものは花とか見つけられるんですけど、面白いものっていうのに全然目がいかないんです。大丈夫でしょうか?」と電話がありました。私は、「それぞれが持ってくる一番を発表し合う活動をする予定です。大丈夫ですよ」と授業計画を話しましたら安心していただけました。

子どもたちは何も考えていなかったのではなくて、新たな発見や新しい世界との出会いがあったはずなんですね。そんな2か月だったのだと願いを込めて、彼らを迎えるべく美術室整備にいそしんでいます。

※1:日文の“美術の先生のコンテンツ”にも掲載

https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/c-bi/artroom/teacher/

※2:ロゴクイズとは、企業のロゴのひと文字を切り出してどこの会社かどの商品かを当てるクイズです。神奈川県公立中学校教育研究会 美術科部会(神中美)研究部のページ

http://jb-net.biz/kyuukou-kadai/rogo1.pdf