学び!と共生社会

学び!と共生社会

文部科学省の統計によると、近年、学校教育法施行令22条の3に該当する、いわゆる「障害」があると判断された児童生徒数は増加の傾向にあり、小学校就学についてみると、その4分の1以上が通常の小学校を指定するようになっています。(表1)

表1 学校教育法施行令第22条の3に該当すると判断された者の指定された就学先

|

公立特別支援学校への就学を指定 |

公立小学校への就学を指定 |

|---|---|---|

| 平成25年度 | 6,190 (73.2%) | 2,230 (26.4%) |

| 平成26年度 | 6,341 (73.3%) | 2,274 (26.3%) |

| 平成27年度 | 6,646 (65.8%) | 3,420 (33.8%) |

| 平成28年度 | 6,704 (68.2%) | 3,079 (31.3%) |

| 平成29年度 | 7,192 (70.0%) | 3,055 (29.7%) |

| 平成30年度 | 7,429 (72.1%) | 2,817 (27.3%) |

| 令和元年度 | 8,003 (73.5%) | 2,835 (26.0%) |

出典:https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/09/__icsFiles/afieldfile/2019/09/24/1421554_3_1.pdf

この割合の推移は、「インクルーシブ教育システムの構築」のバロメーターの一つになるかと思われますが、いずれにしても、インクルーシブ教育は、ただ障害のない児童生徒と一緒にして教育を行えばよいというものではありません。障害のある児童生徒の自立と社会参加を促すとともに障害のない児童生徒にとっても意義のあるものにしていくものでなくてはなりません。とはいっても、障害のある児童生徒にも障害のない児童生徒にも適切な対応をしていくために、現状では、校内の資源を精一杯活用して、様々な努力によって何とか乗り切っている小中学校が多いのが現状ではないかと思われます。

平成24年の中教審の特別支援教育部会では、「域内の教育資源の組合せ(スクールクラスター)により、域内のすべての子ども一人一人の教育的ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムを構築すること」の必要性に言及しています。校内だけでなく、地域の関係機関等との連携が必要だということです。そこでクローズアップされるのが特別支援学校のセンター的機能です。

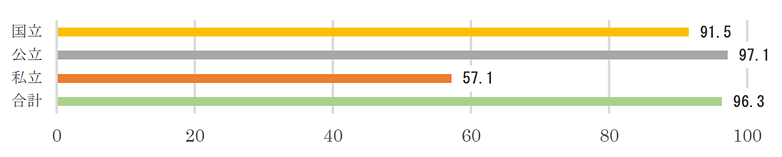

特別支援学校のセンター的機能は、平成17年12月8日発出の中教審「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申)」において、「小・中学校に在籍する障害のある児童生徒について、その教育的ニーズに応じた適切な教育を提供していくためには、特別支援学校が、(中略)教育上の高い専門性を生かしながら地域の小・中学校を積極的に支援していくことが求められる」と記されたことに端を発し、学校教育法(第74条)に規定されました。特別支援学校の学習指導要領にも地域における特別支援教育のセンターとしての役割が明記され、その取組が進められてきました。文部科学省の統計によると、すでに全国ほとんどの特別支援学校で、地域の小中学校等への助言や支援を行う体制が整えられるに至っています。(図1)

図1 センター的機能を主として担当する分掌・組織を設けている特別支援学校(平成29年度)

出典:https://www.mext.go.jp/content/20200128-mxt_tokubetu01-000004454-003.pdf

各学校は熱心に取り組んでいるのですが、それを担う人材の配置や財政的な補償といった面では地域間で温度差があるのが現状です。筆者はこのような状況から、特別支援学校のセンター的機能は、その質の向上が求められるフェーズに入ったととらえています。また、今般の学習指導要領の改訂において、幼稚園・小学校・中学校においてもセンター的機能への対応が明記されるに至りました。例えば小学校学習指導要領には、次のように記されています。

「障害のある児童などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。」(第1章第4の2の(1)のア)

今後、小・中学校等と特別支援学校の連携が一層期待されるわけですが、この文面からも明らかなように、特別支援学校が担うセンター的機能は、あくまでも助言や援助であって、障害のある児童生徒の指導の主体は当該の幼稚園、小学校、中学校等にあります。インクルーシブ教育の質を向上させるためには、特別支援学校からの専門的な支援に依存するのではなく、小中学校等が主体的にその支援を活用していく姿勢を堅持したいものです。また、特別支援学校には、支援先の学校に信頼され、それぞれのニーズに寄り添った支援に努めることにより域内のインクルーシブ教育システム体制の構築に寄与していくことが期待されます。