小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「くらしと政治のつながりを発見しよう―北海道奈井江町の子ども投票―」(第6学年)

2.目標

国や地方公共団体の政治について学ぶにあたり,具体的事例をもとにして,政治の仕組みや考え方について関心をもって調べ,体験的学習を通して実感的な理解を深めるとともに,我が国の政治の動きについて追究していく意欲を高めることができる。また,具体的な政治的問題について,資料に基づいて価値判断をしたり,異なる立場の考え方について検討したりする学習を通して,多角的な見方を身につけることができる。

3.評価規準

○国や地方自治体の政治の拠り所の一つである法律や条例について知るとともに,政治的決定には多様な立場からの検討が必要なことを理解し,社会の政治の仕組みや憲法の価値をとらえることができる。また,投票が行われる際の秘密の保障,公正さの厳守等に関わる人々の取り組みや苦労について知り,政治の仕組みを維持することの大切さを共感的に理解することができる。さらに,自分たちの日常と日本国憲法とのつながりを考える視点をもつことができる。

○条例が制定される背景やその意味について,自分の生活とのつながりを意識しながら考えたり,インターネットや図書資料等を活用して調べたりしながら話し合い,自分なりの価値判断を行うことができる。全国のユニークな条例について調べ,地域の特徴などと結び付けながら工夫してまとめ,グループや学級全体で発表することができる。価値判断・意思決定の過程を振り返り,文章にまとめることにより,学びを価値づけることができる。

○奈井江町での子ども投票を追体験して学んだことをもとにして,政治に参画することの意義や責任について考えることができる。単元後も,自分の住む地域や全国のユニークな条例について調べたり,政治に関する情報に関心をもったりすることができる。政治的問題に対して価値判断を行う場を経験し,異なる意見を共感的にとらえながら検討して,そのよさを取り入れていくことができる。日本国憲法に表明された精神への関心を高め,普段の生活とのつながりに気づくとともに,単元後に続く政治学習に意欲的に取り組むことができる。

4.本単元の指導にあたって

6年社会科のスタートとしての政治単元の学習を,子どもにとって楽しく価値あるものにしたい。そして,一連の政治学習が,未来の社会を創る子どもたちの政治への参画意識を高めるとともに,歴史学習への必然的な接続をもたらすものとなるように,単元構成に工夫を凝らす必要がある。

そこで本実践では,子どもがいかにして政治学習に興味をもつようにするかを重点的に考慮し,教材開発を行った。そして,子どもが楽しく学ぶうちに,それと関連づける形で教科書の内容に入っていくことができるようにした。

学校や家庭での生活における「きまり」は,子どもたちにとって既存のもの,与えられたものという受動的なイメージが強いといえるであろう。このような意識が変容し,社会は自らが創造するものであるという自覚を生み出すような政治学習は,公民的資質の涵養,主体的な学びへとつながる。

本単元では,各地の自治体のユニークな条例の教材化,模擬投票という体験的活動を通して学ぶ場の設定を行い,政治学習の入り口として,子どもが興味・関心をもち,6年社会科への期待,意欲を高めることができるようにした。

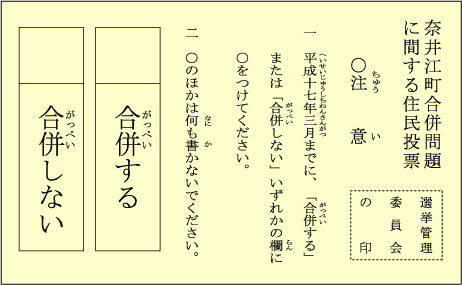

政治参画の事例として,平成15年度に行われた北海道奈井江町の合併問題に関する住民投票を取り上げる。このときは子ども投票が導入され,当時マスコミにも取り上げられ話題となった。住民投票を政治学習との出合いに位置づけることは,「人々の願いを実現する政治」という考え方を具体的に理解する上でも有効であるといえるだろう。

本単元の学習が,普段は特に意識することがない日本国憲法が自分たちの生活を支えているということを実感し今と未来を生きる上で必要な社会的な見方・考え方の拠り所となるということへの深い理解へとつながっていくことが望まれる。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

子どもの活動と内容 |

|---|---|---|

1 |

子どもの生活に直接つながる条例の事例について話し合い,政治の在り方に関心をもつ。 |

香川県で令和2年4月1日に施行された「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」を読み,感想をもとにして話し合う。条例の内容が自分の生活とどう関わるか,条例としてゲームの時間の長さを規制することに賛成か否かが話題の中心となる。 |

2 |

全国のユニークな条例について調べ,地方自治と地域のつながりについて,楽しく学習しながら理解する。 |

インターネットや図書資料などで,全国のユニークな条例を調べ,地域の特徴とのつながりについて考える。 |

学習課題 |

||

3 |

法律や条例の制定に携わる議員を選出する選挙や,選挙権にまつわる歴史などについて調べ,政治への参画の重要性について理解する。 |

条例や法律は,自治体の議会や国会で制定されることを知り,議員を選ぶための選挙制度とその歴史等について,教科書や資料集を用いて調べて発表する。 |

4 |

選挙権の年齢制限の是非について話し合い,参政権の行使に伴う責任の大切さを自覚する。 |

小学生に選挙権を認めるべきかどうかを話題に話し合う。 |

5 |

子ども投票の事例を知り,模擬投票を通して,政治について学び,積極的に関わっていきたいという意欲を高める。 |

北海道奈井江町の合併問題に関する子ども投票について知り,模擬投票を行い,結果について話し合う。 |

7 |

全ての法律や条例の根拠となる日本国憲法に関心もって調べて考え,今後の学習への期待を高める。 |

日本国憲法の概要について,教科書や資料集を読んで調べ,特に関心をもったことをノートにまとめて発表し,聞き合う。 |

8 |

単元での学びをレポートにまとめて発表し,成果を確認するとともに,今後の学習への展望をもつ。 |

単元を振り返って,心に残ったこと,さらに学んでみたいことなどをレポートにまとめて,グループで読み合い,相互評価を行う。 |

6.本時の学習

○「平成の大合併」と呼ばれた市町村合併について知り,新しい地名の誕生にまつわるエピソードなどを通して,地域に対する人々の思いや,行政区分としての市区町村の在り方などについて考えることができる。北海道奈井江町の市町村合併に関する子ども投票について知り,模擬投票体験を通して,政治に参画することの意味や社会的な価値判断の過程について学ぶとともに,今後の政治学習への意欲をもつことができる。

※この学習活動を通して,教科書を子どもが自ら開き,そこに記述されている議会や選挙の仕組みについて興味をもって学び始めることが期待される。また,そのような動きが見られた場合,大いに褒め,主体的に学ぶ姿を日常的に価値づけていくことが大切である。さらに,関連する情報を探してきた子どもがいたら,可能な限り全体の場で発表する機会を設けるようにする。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

参考文献 |

||

○平成15年,北海道奈井江町で市町村合併に関する子ども投票が行われたことを知り,なぜ子どもに投票権が与えられたかについて話し合う。 |

○北海道奈井江町を日本地図上で確認する。 |

|

学習課題 |

||

・奈井江町ホームページ>町の情報>町政情報>市町村合併に関する住民投票(平成15年度)>投票結果 |

||

○授業の感想を書いて,本時で学んだことをまとめるとともに,次時への展望を持つ。 |

○感想が具体的であれば,授業作文を対話的な学習を深めるための教材として活用することもできるので,賛成か反対かの判断をするときにどのようなことを考えたか,そのときどのような気持であったか,結果が出たときどのようなことを考えたかなど,具体的に書くための視点を挙げて助言する。 |

|