小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「住みよいくらし」(水はどこから)

2.目標

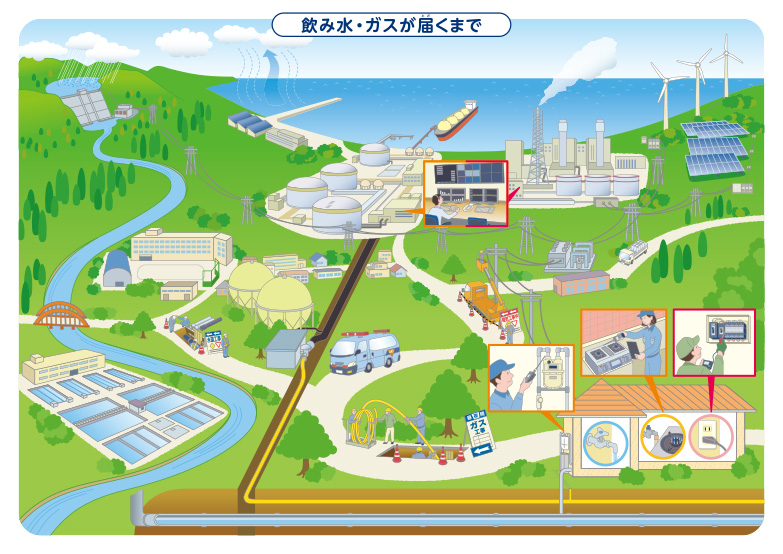

私たちの生活に必要な飲料水(水道水)を提供する事業について、供給の仕組みや経路、東京都内外の人々の協力などに着目し、見学・調査したり地図などの資料で調べたりし、それらの事業が果たす役割を考え、表現することを通して、飲料水(水道水)を提供する事業は、安全で安定的に供給できるように進められてきたことや、地域の人々の健康な生活の維持と向上を支えていることを理解できるようにする。私たちの生活に必要な飲料水(水道水)を提供する事業について、学習問題を主体的に調べ、解決しようとするとともに、学習したことを基に、水を大切な資源として捉え、他のライフライン(ガス、電気)の使い方も見直し、有効に利用しようとする態度を養う。

3.評価規準

・飲料水を提供する事業について、供給の仕組みや経路、東京都内外の人々の協力などを基に飲料水の供給にかかわる事業は、安全で安定的に供給できるように進められているとともに、それにより、地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを理解している。

・地域の人々にとって必要な飲料水の供給のための諸活動について、見学、調査したり地図などの資料で調べ、必要な情報を集めて読み取ったり白地図や図表にまとめたりしている。

・ごみの処理の仕組みや再利用の様子、県内外の人々の協力などを基に、ごみの処理や再利用の事業にみられる仕組みや人々の協力関係と地域の人々の生活環境の維持・向上を関連付けて考え、その事業が果たす役割を文章や関係図に表している。

・学習したことを基に、地域の人々の健康や生活環境を守るためにライフライン(水、電気、ガス)等の使い方のきまり等を考え、地域社会の一員として、自分たちができることを考えたり、選択・判断している。

・飲料水を供給する事業の仕組みに関心をもち、現在に至るまでにどのように安全で安定的に供給できるよう改善されたのか、予想をもとに学習計画を立て、問題解決の見通しをもって主体的に学習問題を追究・解決しようとしている。

・地域の人々にとって必要な水やライフライン(ガス、電気)などを確保するために、水などを資源として捉え、節水等に向けて地域の一員として自分たちができることを考え、協力しようとしている。

4.本単元の指導にあたって

本小単元は、内容(2)の「人々の健康や生活環境を支える事業について」に関する内容で構成している。事例としては、ライフラインについて簡単に概要を学習し、飲料水を提供する事業を中心に学習を行う。また、「いかす」段階でガスを供給する事業について取り上げることで、ガスも飲料水と同じように地域の人々の生活の維持と向上(安全・安心)に努めていることを理解することで、節水や節電等の自分たちができることを選択・判断することに繋がると考える。

単元計画のつかむ段階では、東京水のペットボトルの写真資料を取り扱う。売られている水が、身近な蛇口から出ていることを理解させ、普段飲んでいる水がどこから来ているのか、また、どのようにきれいな水にしているのか疑問をもたせ、学習問題をつくる。水道水源林から蛇口までの資料を見せ、どこを調べれば良いか学習計画を考える。

そこから、水道水源林、ダムやせき、浄水場、給水所、を調べていく。調べていく中で、水をきれいにする工夫やたくさん送る工夫を学習し、学習問題に対する自分の考えをまとめる。

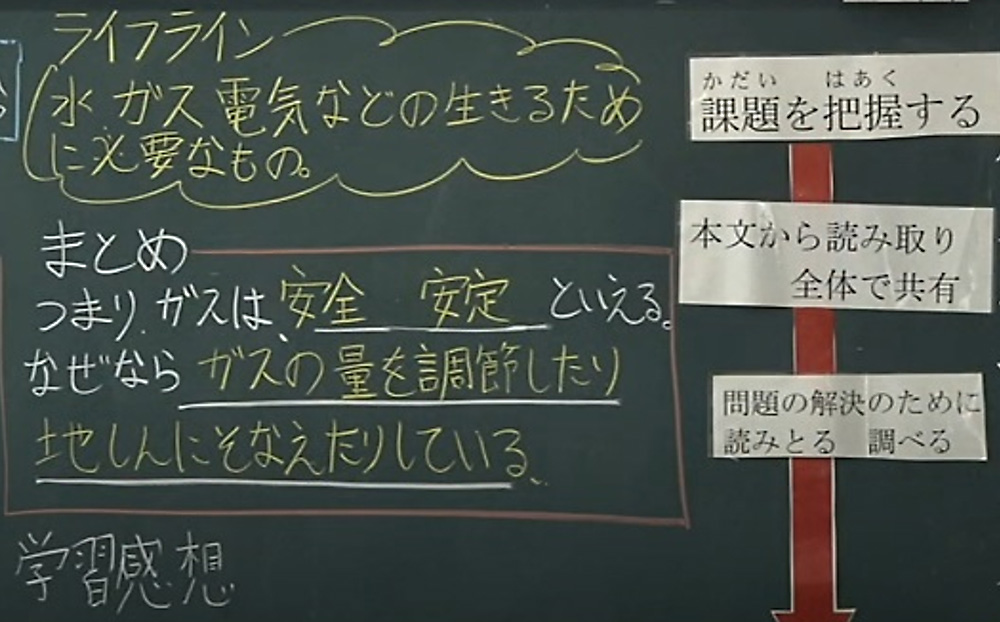

「いかす」段階では、ガスを供給する事業について取り上げ、既習の飲料水を供給する事業者との共通点や相違点を見つけることで、水、ガスなどのライフラインは、私たちの生活に欠かせなく、安心・安全に届けられていることを理解する。この学習をすることで次時のライフラインを持続可能にするために自分たちができることを選択・判断する活動がより良く考えられる。

5.単元指導計画(全11時間)

小単元名 |

時 |

子どもの意識の流れ |

○目標 ●評価 |

|---|---|---|---|

|

1 |

私たちの生活は、水、電気、ガスをたくさん使っている。ライフライン(水、電気、ガス)がないと生きていけない。 |

○私たちの生活に、ライフラインが欠かせないこと、に興味・関心をもつ |

学習問題、学習計画を立てる |

2 |

ペットボトルで売っている水が蛇口から出るなんて知らなかった。蛇口の水がどこから来ているのか調べたい。 |

○水道の仕組みに着目し、飲料水の大切さから問題を見出し、学習問題、学習計画をつくる。 |

|

3 |

水道水源林が、雨水をきれいにしていることがわかった。 |

○水道水源林の働きについて理解する。 |

ダム・せきの働き |

4 |

ダムは、水をためて川に流す水を調節していることがわかった。 |

○ダム・せき林の働きについて理解する。 |

浄水場の働き |

5 |

浄水場は、水を高度浄水処理できれいにしていることがわかった。 |

○浄水場の働きについて理解する。 |

水道管、給水所の働き |

6 |

水道管が、水漏れしないように点検したり、給水所から水を調節したりしていることがわかった。 |

○水道管、給水所の働きについて理解する。 |

水をきれいにする工夫 |

7 |

多くの検査をして、安全な水を届けていることがわかった。 |

○水を安全に供給する工夫について理解する。 |

水をたくさん届ける工夫 |

8 |

水をたくさん届けられるように導水路などがあることがわかった。 |

○安定的に水を供給する工夫について理解する |

|

9 |

水は、安全・安定的に届けられていることがわかった。 |

○学習問題に対する自分の考えをまとめる。 |

|

10 |

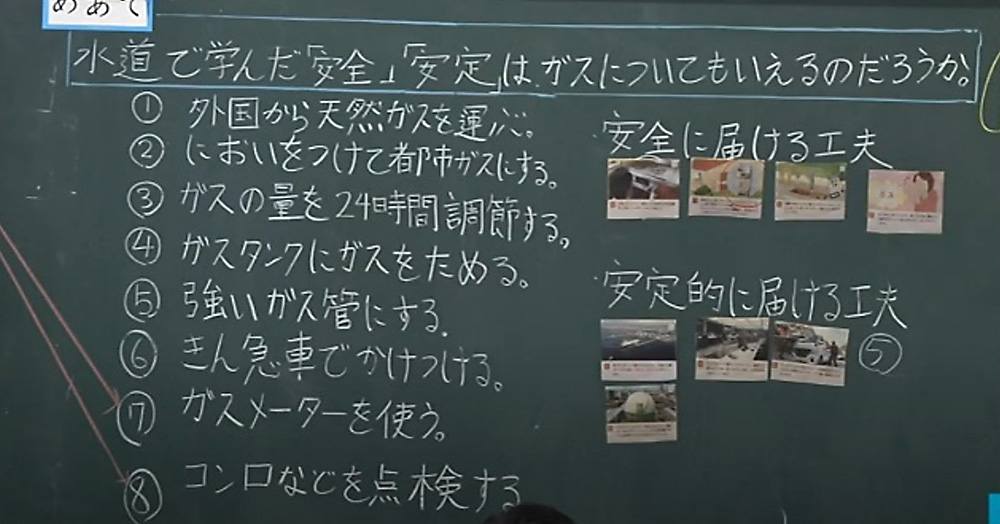

ガスも水と同じように、安全で安定的に私たちの所に届けられていることがわかった。 |

○ガスの供給について、飲料水と同様に安全で安定的に供給していることを考えることができる。 |

水、電気、ガスのライフラインを、これからも使うために自分たちができることを考える。 |

11 |

ガスや水などのライフラインは、これからも使っていくために私たちが、節水やガスの無駄遣いが無いようにしていきたい。 |

○ライフラインを今後どのように使うのか考える。 |

※本単元は、一般社団法人日本ガス協会の授業支援パッケージ(単元オリエンテーション、「飲料水の学習」を生かしてガスについて取り扱った発展的学習「Aプラン」を参考に作成。

(URL)http://www.kyoiku-gas.com/top/index.html

(URL)https://www.gas.or.jp/kyoiku/

6.本時の学習

ガスを供給する事業について、飲料水の供給に関する学習で獲得した概念(安全で安定的に供給していること)を活用して具体的な事実を調べ、ガスも飲料水と同様に安全で安定的に供給していることを考えることができる。

※前時(「飲料水」の学習のまとめの時間)には、飲料水を届けるための具体的な工夫 をもとに「安全で安定的に供給していること」を押さえておく。

主な発問・指示/予想される子どもの反応 |

*資料 ・指導上の留意点 ◎評価 |

|---|---|

(9)今日の課題について、わかったことをまとめましょう。 |

・まとめさせるときには、本時の課題を改めて確認させる。ここでは、「安全性と安定性」がガスについても言えるのか、言えないのか、本時の始めの考えと比べて最終の考え(結論)を書いてから、その理由や根拠を書かせるようにする。 ◎飲料水の学習で獲得した概念(安定性と安全性)をガスの供給において応用・転移することができたかどうかを評価する。 |

8.資料

※資料は、一般社団法人日本ガス協会の授業支援パッケージ(無償)を利用。

(URL)http://www.kyoiku-gas.com/top/index.html

(URL)https://www.gas.or.jp/kyoiku/