小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「わたしたちのくらしと日本国憲法」(第6学年)

2.目標

我が国の政治の働きについて、日本国憲法の基本的な考え方に着目して見学・調査したり、各種の資料で調べたりして、まとめ、我が国の民主政治を捉え、日本国憲法が国民生活に果たす役割や、国会、内閣、裁判所と国民との関わりを考え、表現することを通して、日本国憲法の国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基礎を定めていることや、現在の我が国の民主政治は、日本国憲法の基本的な考え方に基づいていること、立法、行政、司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解し、学習問題を主体的に追究・解決しようとする態度を養う。

3.評価規準

○日本国憲法の基本的な考え方について見学・調査したり各種の資料を調べたりして、必要な情報を集め、読み取り、我が国の民主政治を理解している。

○調べたことを図表や文などにまとめ、日本国憲法は国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていることや、現在の我が国の民主政治は、日本国憲法の基本的な考え方に基づいていること、立法、行政、司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解する。

○日本国憲法の基本的な考え方に着目して、問いを見出し、我が国の民主政治について考え、表現している。

○日本国憲法の基本的な考え方と国民生活や国会、内閣、裁判所の働きと国民を関連付けて、日本国憲法が国民に果たす役割や国会、内閣、裁判所と国民の関連を考えたり、国民としての政治への関わり方を考えたりして、適切に表現している。

○日本国憲法の基本的な考え方について、予想や学習計画を立てたり、学習を振り返ったりして、学習問題を追究し、解決しようとしている。

○学習したことを基に、日本国憲法の考え方や政治と自分たちとの生活との関わりを考えようとしている。

4.本単元の指導にあたって

日本国憲法には、国民の基本的人権を侵すことのできない永久の権利として保障されていること、我が国が国際紛争を解決する手段として戦争を永久に放棄すること、現在の我が国の民主政治は、日本国憲法の基本理念である国民主権の考え方と深く関わっていること、天皇は、日本の象徴であり、日本国民統合の象徴として位置づけられていること、国民の権利と果たすべき義務が定められていることなどを理解する。また、政治には、国会に立法、内閣に行政、裁判所に司法という三権があり、それぞれが、関連し合って役割を果たしていることから、我が国の政治の仕組みについても理解する。

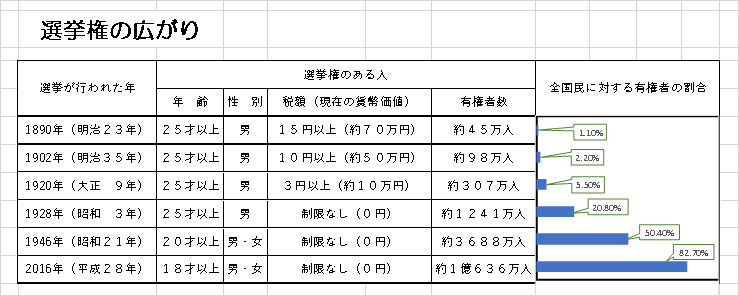

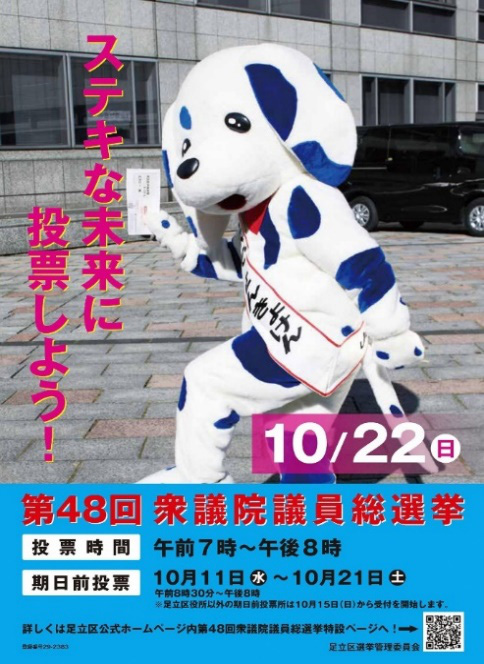

本小単元は、自分と政治との関わり方について選択・判断する場面を終末に設定している。そのため第1時の学習問題をつくる場面では、導入を身近な選管のポスターやチラシ(図②)を活用し、選挙権の歴史的変容(図①)をもとに学習問題をつくる流れにした。

また、日本国憲法について歴史とつながりがもてるように第2時に日本国憲法ができた歴史的背景を学習し、平和主義から学習していく単元計画を作成した。第5時で簡易的な模擬選挙を行う。これを行うことにより選挙で選ばれた代表者はどのようなことをしているのか次時の〈さらに考えたい問題〉につながると考えた。

第10時では、第9時で学習問題に対する自分の考えをまとめたことにより、さらに考える問題として、若年層の投票率の低下を取り上げる。(図③)そこから今後、自分たちが政治とどのように関わっていくのか考えさせたい。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

◆本時の問い ○子どもの活動 |

◎評価規準の具体例 |

|---|---|---|---|

① |

選挙制度をもとに、日本国憲法について学習問題をつくる。 |

○選挙管理委員会のポスターやチラシから現在の選挙制度について理解する |

◎資料から日本国憲法の考え方に着目して、学習問題や学習計画を考え、表現している。 |

|

|||

② |

歴史背景をもとに、どのように憲法ができたのかについて調べる。 |

◆どうして憲法ができたのでしょう。 |

◎日本国憲法のできた経緯について理解することができる。 |

③ |

平和主義について調べる。 |

◆平和主義とはなんでしょう。 |

◎日本国憲法の平和主義の考え方にについて理解している。 |

④ |

基本的人権について調べる。 |

◆基本的人権とはなんでしょう。 |

◎日本国憲法の基本的人権の考え方について理解している。 |

⑤ |

国民主権について調べる。 |

◆憲法の前文にある国民主権とはなんでしょう。 |

◎日本国憲法の国民主権の考え方について理解している。 |

⑥ |

国会の働きについて調べる。 |

◆国会はどのような働きがあるのだろうか。 |

◎国会の働きについて理解している。 |

⑦ |

内閣の働きについて調べる。 |

◆内閣はどのような働きがあるのだろうか。 |

◎内閣の働きについて理解している。 |

⑧ |

裁判所の働きについて調べる。 |

◆裁判所はどのような働きがあるのだろうか。 |

◎裁判所の働きについて理解している。 |

⑨ |

学習したことを図にまとめ三権分立を理解し、学習問題をまとめる。 |

◆学習した三つの機関、国会、内閣、裁判所を図で表してみましょう。 |

◎国会、内閣、裁判所の三権がそれぞれ関連し役割を果たしていることを理解している。【知・技】 |

⑩ |

若者の投票率の低下から、今後自分が選挙を通じてどのように政治と関わっていくのか考える。 |

◆投票率を見て気付いたことはありますか。 |

◎今後の自分と政治との関わりについて考えようとしている。 |

6.本時の学習

○選挙に関する資料やポスターなどをもとに、日本国憲法の基本的な考え方について学習問題、学習計画をつくる。

◆…主な問い ○…主な学習活動 |

□指導の工夫と |

資料 |

|---|---|---|

○選挙管理委員会のポスターやチラシから現在の選挙制度について理解する。 |

□選挙について身近に感じられるように発問し、資料を提示したい。 |

◎選挙管理委員会の投票を啓発するポスターやチラシ(図②) ◎選挙権の移り変わり(図①) |

◆選挙は、何歳から投票できるか知っていますか。実は、昔と今は、選挙の仕組みが違います。どのように違いますか。 |

□選挙権が歴史上どのように変わっていったのか、概要を捉えさせたい。 |

|

◆では、選挙が男女とも20歳以上全員ができるようになった1946年は、何があったのでしょう。 |

□年表をもとに、学習問題につながる疑問を考えさせたい。 |

◎教科書巻末年表 |

○選挙管理委員会の人の話や日本国憲法の三原則を見て、何を調べればよいか予想をもとに学習計画をつくる。 |

□6年生の導入単元ということから、できるだけシンプルな言葉で学習問題をつくる。 |

|

|

◎選挙管理委員会の人の話 |

7.資料

足立区選挙PRキャラクター

足立区選挙PRキャラクター

せんきょけん エラビ→

足立区選挙管理員会の人の話

私たち、選挙管理委員会は、公正で公平な選挙をするために、日本国憲法の考え方にもとづいて、選挙の事務の仕事をしています。

まちづくりに、若者、障がいのある方、お年寄りなど、多くの人の声を取り入れたいと考えています。これは、日本国憲法の考え方にもとづいています。そのため、選挙に行ってほしいので ポスターを作って投票を呼びかけています。

国・地域の舵取りをする代表者を選ぶためです。国会では、選ばれた代表者の中から内閣総理大臣も決めます。このような選挙は、日本国憲法の考え方にもとづいて行われています。また、やめさせたいと思う最高裁判所の裁判官の審査を一緒に行う選挙もあります。これは、日本国憲法に、決められています。

選挙をする権利は、日本国憲法で保障されています。そしてその権利は、18歳になると与えられます。もっと若い人にも選挙に行ってほしいので、2016年、選挙の年齢が20歳から18歳に引き下げられました。