小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「長く続いた戦争と人々のくらし」(第6学年)

2.目標

日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦などに着目して、遺跡や文化財、地図や年表などの資料で調べ、戦争の長期化や戦線の拡大に伴う国民生活への影響、各地への空襲、沖縄戦、広島・長崎への原爆投下を捉え、この頃の世の中の様子を考え表現することを通して、日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦を経て、国民が大きな被害を受けたことを理解できるようにするとともに、学習問題を主体的に追究・解決しようとする態度を養う。

3.評価規準

○日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦などについて、遺跡や文化財、地図や年表などの資料で調べて、戦争の長期化や戦線の拡大に伴う国民生活への影響、各地への空襲、沖縄戦、原子爆弾投下の様子を理解している。

○調べたことを年表や図表などにまとめ、日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦を経て国民が大きな被害を受けたことを理解している。

○日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦などに着目して問いを見出し、戦争の長期化や戦線の拡大に伴う国民生活への影響、各地への空襲、沖縄戦、原子爆弾投下の様子について考え、表現している。

○日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦などを関連付けたり総合したりして、この頃の世の中の様子を考え、適切に表現している。

○日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦などについて、予想や学習計画を立てたり、学習を振り返ったりして、学習問題を追究し、解決しようとしている。

4.本単元の指導にあたって

本単元は、焼け野原となった戦後の東京の写真を導入資料とし、「どんな戦争だったのか」「人々はどんなくらしをしていたのか」という学習問題を設定することが一般的である。しかし、戦後の写真のみを提示した場合、「戦後の人々のくらし」や「焼け野原からの復興」へと子どもの意識が向かうことも想定される。

そこで、戦前のにぎやかなまちの様子と戦後の焼け野原を比較する導入とすることで、本単元の学習内容である15年に渡る戦争とその影響へと問題意識を焦点化しやすいようにしている。

日本国憲法に「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が三原則として掲げられている理由を本単元の学習内容と関連させながら考える場面を最後に設定している。政治の学習の際にも子どもは三原則について学んでいるが、戦争を学んだことでその価値への認識が深まることを期待している。

5.単元の指導計画

時 |

学習のねらい |

◆本時の問い |

評価規準の具体例 |

|---|---|---|---|

1 |

戦前と戦後のまちの様子を比較することで、戦争やその時代の人々のくらしへの関心を高める。 |

○1925年頃の銀座の写真と1945年の下町の写真を比較し、考えたことを話し合う。 |

【思考・判断・表現】 |

学習問題 |

|||

○学習問題に対する予想をし、学習計画を立てる。 |

【主体的に学習に取り組む態度】 |

||

2 |

不景気に苦しむ日本が大陸に進出し、日中戦争へと至る経緯を理解する。 |

◆日本と中国との戦争は、どのようにして始まったのだろう。 |

【知識・技能】 |

3 |

中国との戦争が始まって以降、戦場がアジア・太平洋へと広がり、やがてアメリカ・イギリスとの戦争へと突入していったことを理解する。 |

◆戦争はどのようにしてアジア・太平洋に広がっていったのだろう。 |

【知識・技能】 |

4 |

国民の生活が戦争中心になったことを調べ、戦争が生活に与える影響を考える。 |

◆戦争によって、人々はどのようなくらしをするようになっていったのだろう。 |

【知識・技能】 |

5 |

戦争中の子どもたちの生活の様子を調べ、戦争が子どもに与える影響について考える。 |

◆戦争は子どもたちのくらしにどんな影響を与えたのだろう。 |

【知識・技能】 |

6 |

空襲によって、戦場の兵士だけでなく多くの一般国民が戦争の犠牲になったことを理解する。 |

◆日本各地は空襲によってどんな被害を受けたのだろう。 |

【知識・技能】 |

7 |

沖縄戦や原爆投下による甚大な被害を経て、日本が全面降伏し、戦争が終結したことを理解する。 |

◆戦争はどのようにして終わったのだろう。 |

【知識・技能】 |

8 |

これまで調べてきたことを年表や関係図に整理することを通して、戦争の様子や国民生活への影響を理解する。 |

○これまでの学習を年表や関係図にまとめる。 |

【思考・判断・表現】 |

配 |

この単元の学習をもとにして、日本国憲法の意味を生活と関連付けて考える。 |

◆日本国憲法の三原則に「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が掲げられているのはなぜか。 |

【思考・判断・表現】 |

6.本時の学習

○戦前と戦後のまちの様子を比較することで、戦争やその時代の人々のくらしへの関心を高める。

○疑問に思うことを集約し、学習問題をつくる。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

①1925年頃の銀座の写真を見て、まちの様子について気付いたことを発表する。 |

・「もしあなたがこの写真の場所に降り立ったら、そこではどんな音や声が聞こえてきそうかな」などと発問し、子どもがその時代に身を置いてまちの様子を想像できるように促す。 |

・1925年頃の銀座四丁目と松屋銀座の写真 |

②1945年の下町の写真を見て、まちの様子について気付いたことを発表する。 |

・ここでも、聞こえてきそうな音や声、漂っていそうなにおいなどを想像させることで、臨場感をもってまちの様子を想像できるように促す。 |

・1945年の下町の写真 |

③1925年と1945年の写真を比較し、その変化の様子について考えたことや疑問に思ったことを話し合う。 |

・「何が原因でこんなに大きな変化が起こったのか」という趣旨の発言を取り上げ、次の活動へと展開する。 |

|

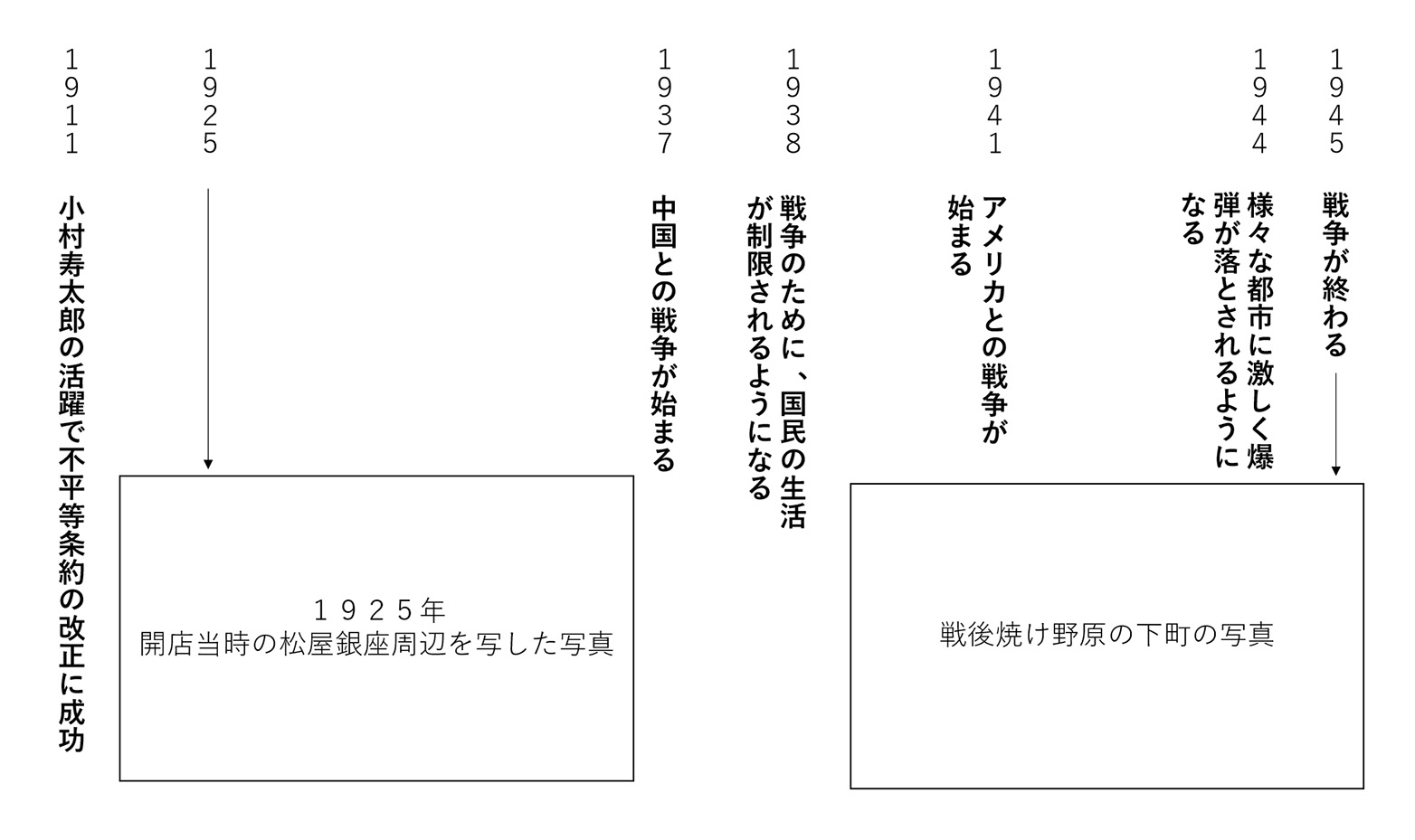

④1925年から1945年の略年表を見ながら、疑問に思うことを出し合い学習問題をつくる。 |

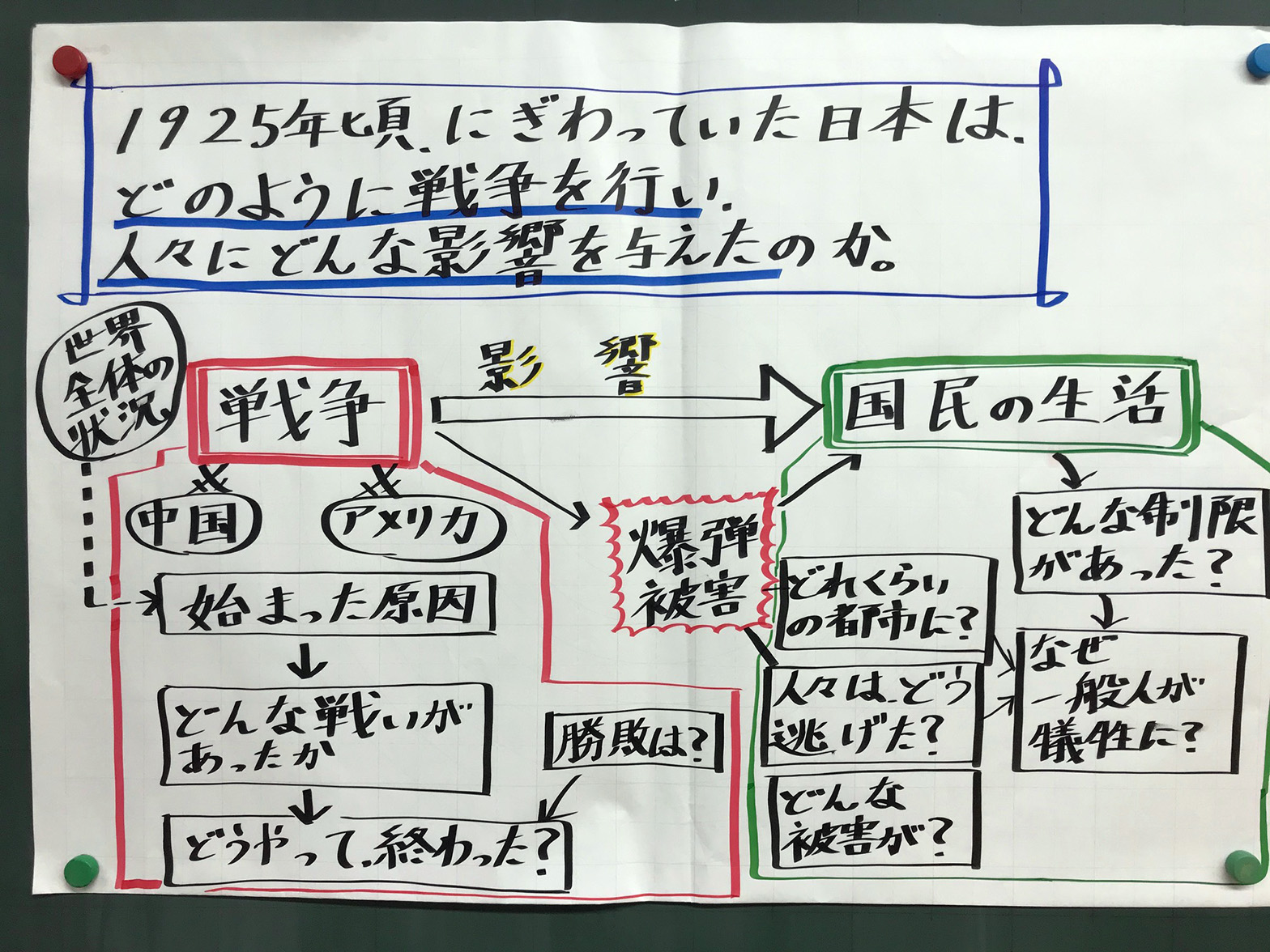

・出された疑問を「戦争の開始や拡大」「国民生活の様子」という視点で分類することで、この2つの視点を盛り込んだ学習問題が設定できるようにする。(写真参照) |

・年表 |

学習問題 |

||

⑤学習問題に対する予想をし、学習計画を立てる。 |

・調べる事柄や順序を模造紙などに書いて掲示することで、次時からの学習に見通しがもてるようにする。 |

|

■本時で提示した略年表

■年表を見ながら出された子どもの疑問を整理した模造紙

本学級の児童は、上部青枠の中にある、「1925年頃にぎわっていた日本は、どのように戦争を行い、人々にどんな影響を与えたのか」を学習問題として設定した。