図画工作科でのICT活用アイデア

図画工作科でのICT活用アイデア

今回は、文部科学省のWebサイトで公開されている参考資料2点から、ICT活用アイデアをご紹介します。

1)小学校図画工作科の指導におけるICTの活用について

文部科学省のWebページ

「各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料」

では、

「小学校図画工作科の指導におけるICTの活用について」

が公開されています。

こちらの資料を基に、活用アイデアをご紹介します。

◎造形的な活動ができそうな場所を撮影して話し合う

資料では、

「造形遊びをする活動において,造形的な活動ができそうな場所を探すときに,候補の場所をデジタルカメラやタブレット型端末で撮影し,グループで相談する際の資料としている」

という活用例が紹介されています。

例えば教科書題材では、

5・6上 p.10-11「あんなところがこんなところに見えてきた」

5・6下 p.12-13「ここから見ると」

5・6下 p.44-45「思い出のあの場所に」

などにおいて、

- 候補の場所を端末で撮影し,グループで相談する際の資料とする。

- 撮影した写真の上にアイデアスケッチをかく。

などの活用方法が考えられます。

◎作品や活動を撮影し、新たな発想や構想のきっかけにする

資料では、

「作品や自分たちの活動をデジタルカメラやタブレット型端末で撮影することで,さらに新たな発想や構想をすることのきっかけにしている」

という活用例が紹介されています。

例えば教科書題材では、

3・4下 p.38-39「光とかげから生まれる形」

5・6上 p.28-29「水から発見 ここきれい!」

などにおいて、

- 作品や活動を撮影し、どのように見えるか確認する。

- 撮影した写真を見ながら、さらにしてみたいことを考える。

- 写真を学級で共有し、友人の活動をヒントに、さらにしてみたいことを考える。

などの活用方法が考えられます。

◎プログラミングなどコンピュータの特徴を生かして活動する

資料では、

「形や色,コンピュータの特長,構成の美しさなどの感じを考えながら,表現に適した方法などを組み合わせたりするなどして,動くもようをつくる際に活用している」

「コンピュータやプロジェクターを活用して造形的な活動を思い付き,どのように活動するかについて考え,活動を工夫してつくっている」

「プログラミングの機能から,表したいことを見付け,形や色,コンピュータの特長,構成の美しさなどの感じを考えながら,段ボールで表し方を工夫して工作に表す際に活用している」

という活用例が紹介されています。

例えば教科書題材では、

5・6上 p.44-45「光と場所のハーモニー」

などにおいて、

- Viscuitでつくった動くもようを教室に投影し、空間をつくりかえる。

などの活用方法が考えられます。

活動については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

よろしければご参考ください。

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/zuko_ict/zuko_ict001/

◎端末で美術作品を鑑賞する

資料では、

「鑑賞する活動において,あらかじめコンピュータやタブレット型端末に取り込んでおいた美術作品の画像をテレビやスクリーンに映し出し,「思考力,判断力,表現力等」の育成に効果的に活用している。」

という活用例が紹介されています。

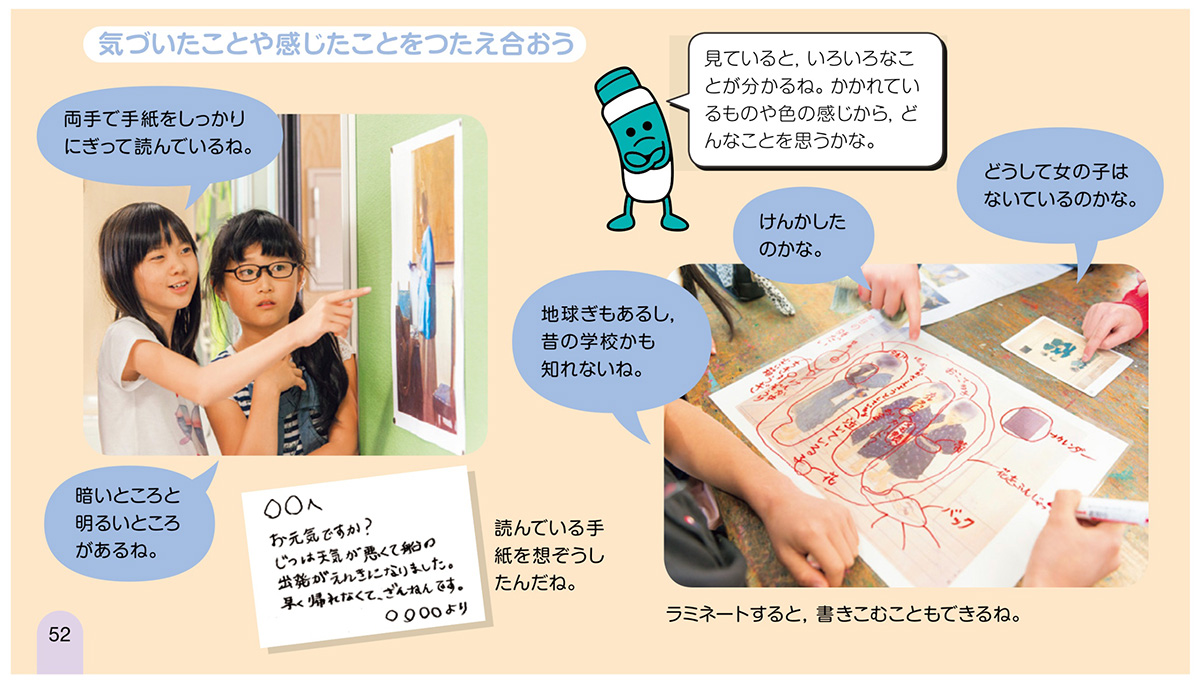

例えば教科書題材では、

3・4下 p.52-53「ポーズのひみつ」

5・6下 p.18-19「この筆あと,どんな空?」

などにおいて、

- それぞれの端末で美術作品を鑑賞する。

などの活用方法が考えられます。

例示されている教科書題材

3・4下 p.38-39「光とかげから生まれる形」

3・4下 p.52-53「ポーズのひみつ」

5・6上 p.10-11「あんなところがこんなところに見えてきた」

5・6上 p.28-29「水から発見 ここきれい!」

5・6上 p.44-45「光と場所のハーモニー」

5・6下 p.12-13「ここから見ると」

5・6下 p.18-19「この筆あと,どんな空?」

5・6下 p.44-45「思い出のあの場所に」

2)GIGAスクール構想のもとでの小学校図画工作科の指導について

文部科学省のWebページ

「StuDX Style:各教科等での活用」

では、

「GIGAスクール構想のもとでの小学校図画工作科の指導について」

が公開されています。

こちらの資料を基に、活用アイデアをご紹介します。

◎プログラミングなどコンピュータの特徴を生かして活動する

資料では、

プログラミングの機能を生かして、未来の町をつくる活動

が紹介されています。

例えば教科書題材では、

5・6下 p.46-47「ドリーム・プロジェクト」

などにおいて、

- 人感センサーで動く、音が鳴るなどの機能も生かして発想する。

などの活用方法が考えられます。

◎タイムラプス機能で撮影し、変化する様子に着目させる

資料では、

タイムラプス機能で撮影しながら、船で冒険する海の様子を粘土でつくる活動

が紹介されています。

例えば教科書題材では、

3・4上 p.52-53「ひもひもワールド

3・4下 p.38-39「光とかげから生まれる形」

5・6下 p.22-23「自然を感じるすてきな場所で」

などにおいて、

- タイムラプス機能で撮影し、変化していく様子に着目させる。

- 撮影した動画を鑑賞し、活動を振り返る。

などの活用方法が考えられます。

例示されている教科書題材

3・4上 p.52-53「ひもひもワールド」

3・4下 p.38-39「光とかげから生まれる形」

5・6下 p.22-23「自然を感じるすてきな場所で」

5・6下 p.46-47「ドリーム・プロジェクト」