学び!と社会

学び!と社会

(1)見方・考え方を働かせた姿

平成29年告示の学習指導要領では、全ての教科目標に「見方・考え方」が入りました。では社会科における見方・考え方を働かせた姿とは、子どものどんな姿をいうのでしょう。それは例えば…

というように、単元を通して学習してきたことからどんなことが分かったのかということです。いわゆる他のところでも同じように使っていくことができる知識(汎用性のある知識)といえます。これを、概念的知識といったり、深い学びといったりします。それでは、どうしたら深い学びになっていくのでしょうか。そこには、「見方・考え方」が関係してきます。それでは第5学年「日本の国土と人々のくらし」の単元を例にして進めたいと思います。

(2)「見方・考え方」を働かせた実践例

【寒い土地のくらしー北海道旭川市―】

「2月の北海道旭川市のようす」の写真を見て、このような問いが生まれました。

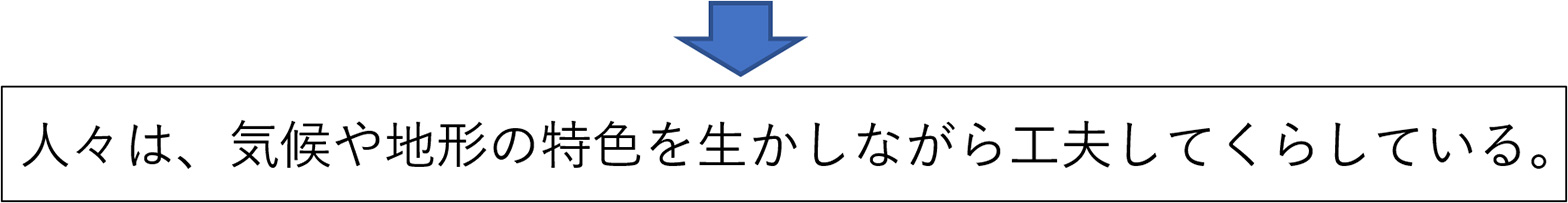

これらに着目して調べていくと、社会的事象の意味や本質に迫ることができるということです。見方・考え方とは、社会的事象の事実をきちんと読み取ることができるということです。このような視点で見ていくと、例えば地域を見る見方ができ、子どもたちは、他の地域を見るときに、その見方を使って自分で学びを進めていくことができるようになります。その次の段階では、捉えた事実を比較・分類したり総合させたりしていきます。

○旭川市の人々は、気候に合わせて、どのようなくらしをしているのだろう。

○旭川市の人々は、気候に合わせて、どのようなくらしをしているのだろう。

○旭川市では、気候を生かしてどのような農業をおこなっているのだろう。

○旭川市は、なぜ冬でも多くの観光客がおとずれるのだろう。

この段階では捉えた社会的事象を比較・関連付け、総合などして、あるいは地域の人々や国民の生活、つまり社会と関連付けて社会的事象の特色や意味に迫ります。

(3)「見方・考え方」とは?

学習指導要領によると、「社会的事象の見方・考え方」は、次のように捉えています。

つまり、位置や空間的な広がり(地理的環境と人々の生活)、時期や時間の経過(歴史と人々の生活)、事象や人々の相互関係(現代社会の仕組みや働きと人々の生活)に着目して問いを立てて考えることです。例えば、先ほどの第5学年「日本の国土と人々のくらし(寒い土地のくらし)」を例にします。この単元は、地理的環境と人々の生活になるので、「位置や空間的な広がり」の視点を中心に時間や相互関係も活用して問題解決をおこなっていくことが考えられます。

(4)見方・考え方を支えるには「問いを工夫すること」

これまで見方・考え方について紹介してきましたが、次は、その見方・考え方を使って、深い学び=汎用性のある知識にしていくには、どうしたらよいのか考えていきましょう。

(2)の「寒い土地のくらし」の例では、位置や空間的な広がりに関する問いの解決を積み重ね、その後、解決した内容を人々の生活等と関連付けて社会事象の本質や意味に迫りました。このことから問いが重要な役割を果たしていることが分かると思います。次は、問いについて考えていきましょう。

「問い」は、児童が自らもつようになれば理想的ですが、いきなりできるようになることは期待できません。初めは、教師から問いかけることも必要です。また、単元を通す「学習問題」や本時の課題も含め、すべて「問い」と考えることができると「学習指導要領解説 社会編」にも示されています。

(3)の図2で示した図に合わせて、問いの例を考えてみましょう。

○位置や空間的な広がり(「場所」「分布」「範囲」)に着目して

「どのような場所にあるか?」

「どのように広がっているか?」

○時期や時間的な経過(「起源」「継承」「変化」)に着目して

「なぜ始まったのか?」

「どのように変わってきたのか?」

○事象や人々の相互関係(「工夫・努力」「関わり」「協力」)に着目して

「なぜこのような工夫をしているのか?」

「~はどのようなくらしをしているか?」

社会的事象の様子や仕組みなどを捉えるように、意図的に問いを構成して授業をおこなうことが大切です。

また、問いは「事実を問う問い」と「意味を問う問い」に分けることができます。

位置や空間的な広がり・ |

事象や人々の相互関係 |

|

|---|---|---|

「事実」 |

・~はどのような場所にあるか? |

・~はどのようなくらしをしているか? |

「意味」 |

・なぜそこにあるのだろう? |

・なぜ~しているのだろうか? |

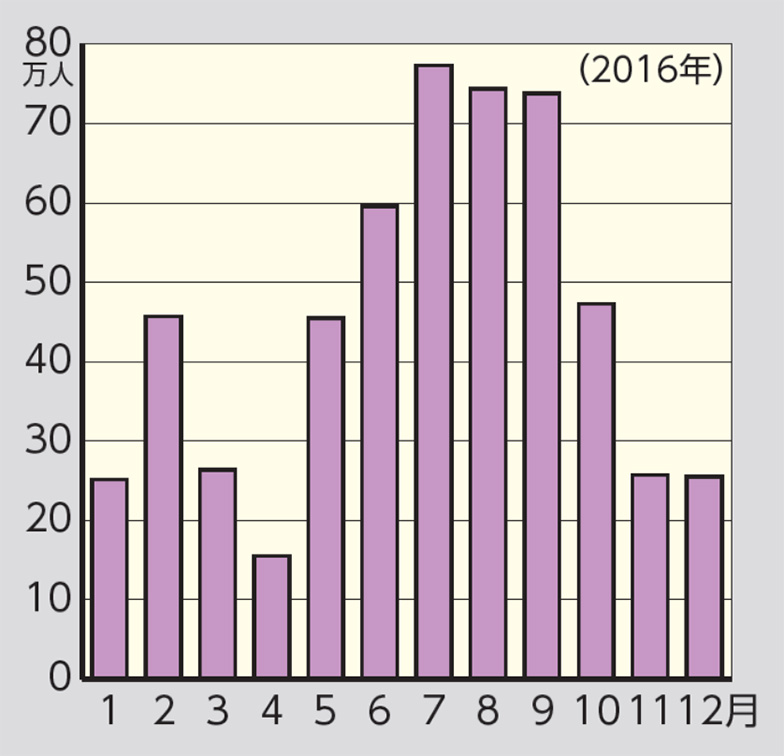

図3 旭川市をおとずれる観光客数

図3 旭川市をおとずれる観光客数

(2018年 旭川市役所資料) 例えば、「北海道旭川市は、どのようなところなのだろう。」と事実を問うことで、「月別平均気温が0度を下まわる月が4か月ある」「雪がふる月が8か月あり、80cmの雪が積もる日がある」ということが分かります。さまざまな事実を調べた後に、「旭川市をおとずれる観光客数」のグラフを見せ、「なぜ冬でも観光客がおとずれるのだろうか?」と意味を問うと、寒い気候や雪がふることを生かして観光客を増やそうとしていることや、気候や地形を生かして人々が生活していることに気が付きます。

このように教師が「問い」を大切にして授業を設計していくことで、児童が「見方・考え方」を働かせて、主体的に追究し、汎用性のある知識(=深い学び)に達することが期待できます。