学び!と美術

学び!と美術

株式会社MAGUS 代表取締役

株式会社MAGUS 代表取締役

上坂真人 筆者

筆者

企業の力で日本をアートで素敵にするためには、確かな企業戦略が必要と力強く語る上坂さん。対談の後編では新たに立ち上げたMAGUSについて語ってもらいます。

MAGUS設立の願い

「人々がアーティストと語り合う」

「メディアがアートを多面的に批評する」

「素敵なギャラリーやアートフェアで作品を買う」

「富裕層がアートを購入する」

「住まい、オフィス、商業の各空間がきちんとしたアートで彩る(普通の映画の中で見ることができます)」

「来訪者とアートについて語り合う」

「自国文化を語る事が日常……」など

このようなギャップが結局、日本の文化や経済など様々な停滞につながっているのでしょう。似たような社会制度なのに、北欧や米英、中国などと比べると、明らかに文化への時間の使い方、スタンス、保有欲、関連ビジネスも見劣りというか選択肢に入っていませんね。たぶん、美術館に行くスタンスが違います。

MAGUSを設立したのは、2021年3月です。生活提案、流通、空間、教育、メディア、批評などいろいろなところにあるギャップをつなぎ、アートに働きかけることで、日本をもう少し素敵にしようという事で始めました。この趣旨で、寺田倉庫、三菱地所、TSIホールディングス、東急の4社が2億円以上を出すのは素敵ですよね。

ちなみに、行政には頼りません。民間で……です。

MAGUSアートスクール(※1)

なぜなら、このスクールは、分かっていることを教える学校ではないからです。教育や美術などの講師は3名のみにしました。その他は、医師、歴史学者、地球科学者、社会学者、僧侶、小説家、法律家、銀行、ジャーナリストなどから多様な視点で語ってもらいました。

実は、これ以降、企業からのアートセミナーの話がたくさん来るようになりました。大手企業の若きエリート(たった8人の新規事業チーム)向けだったり、対法人営業向けやカード会社のVIP向けだったり……そこではもっと踏み込んだ内容にしています。例えば、海外美術館広報、海外アートフェア出展ギャラリスト、海外オークショニアなど世界でアートの実務で取り組んでいる人々の話ですね。

私はよく「買った後にどうしたらいい?」「保存は、修復は、相続が、税金は?」と尋ねられます。「個人美術館をつくりたい」「世界のアートマーケットが知りたい」「オークションに参加したい」などの積極的な声もあるんですよ。このような声に対応できる教育の場が必要だと思います。

CADAN ROPPONGI presented by Audi(※2)

公開対談では、普通は知られていないアートコレクターが、「アートを買う愉しさ」について語りました。また、米国のナショナル・ギャラリーに多数の現代アートのコレクションを寄付した夫妻のドキュメンタリー映画「Herb & Dorothy」も上映して、コレクションについて考えてもらいました。

結果として、参加企業には新しい「顧客」と接する場を提供し、アーティストには作品の売却を通して利益を還元することができたかなと思います。

でも、これまで日本では「どこで、何を買ったらいいの?」「アーティストと直接話したい!」という層にアプローチしてこなかったのでしょうね。そのような人々は、いまだに誰を信じればいいのか分からないし、どのような情報をもとにすればいいのか分からないままの状態におかれていると思います。そこで世界の愉しさを伝える。いわば、明治維新です!

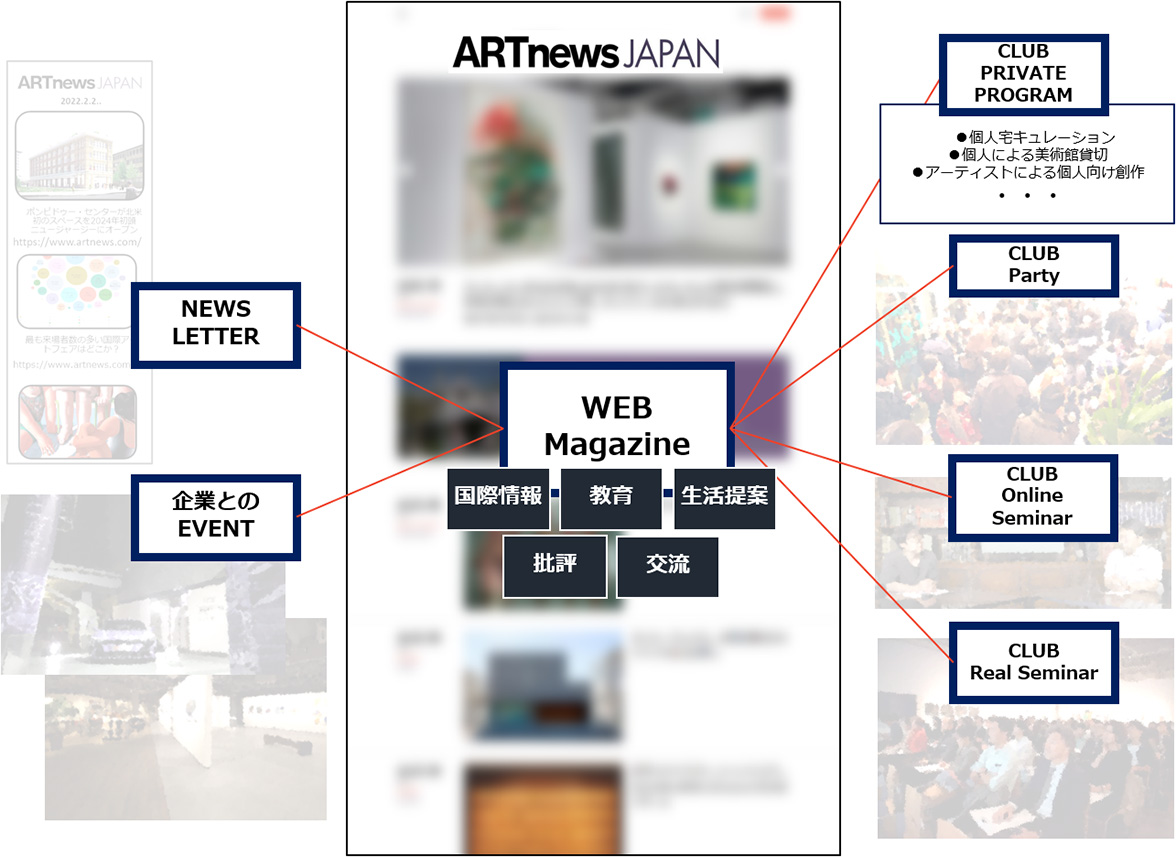

「ARTnews JAPAN」(※3)

例えば、「ARTnews USA」の全訳記事を毎日1本提供して、世界のアートシーンの愉しさとビジネス度を具体的に伝えます。UBSなど世界的な銀行のアートレポートの概要も紹介します。奥村さんはご覧になったことありますか?

世界のアートに関するマーケティングやブランディングの具体事例を紹介したり、日本のビジネスパーソンにとってのアートを考えたりするメディアもありませんでした。世の中にたくさんいるアートコレクターが直接語る場もなかったのです。それでは企業も戦略を立てようがないですよね。「ARTnews JAPAN」はそこを担います。

ただし、単なる情報提供で終わるつもりはありません。「ARTnews JAPAN」を通して、日本から世界に向けたアーティストやアート情報の発信も行いたいし、ワークショップや交流会を通して、アートコレクターやトップコレクター、既存の美術関係の人脈、文化人やタレント、さらに、ファッション企業、航空会社、銀行、証券など様々な人々や組織などをつなぎたいです。

他には、個人宅のキュレーションや美術館の貸し切りも提案したいし、顧客に向けたアート購入のアドバイスや、アーティストが個人向け制作をする手伝いなどもしたいですね。サザビーズやクリスティーズでオークションを体験したり、トレードフェアの海外ツアーも楽しいでしょう。でも、トップコレクターから、2000万人ともいわれる美術鑑賞人口までを視野に入れれば、まだまだいろんなことができそうです。

そういえば、先日、上坂さんの紹介で、都市再開発チームに講義とワークショップを行いましたが、あれも具体策の一つなのでしょうね。面白かったのは、そこでの反応や質問などがこれまでと違うことでした。例えば、こんな感想をもらいました。

「私は、仕事をしながら、アートとエンタメは何が違うのだろうとずっと考えていました。分かったのは、エンタメは単なる因果の提供だけど、アートはそうじゃないんだなということです。すごく腑に落ちました」

この方は、アートにもエンタメにも仕事で関わっていて、そこで悩んでいたようなんですね。こういう感想はこれまでもらったことがなかったので、とても勉強になりました。

MAGUSとしては、すでに様々な企業に対する経営戦略や事業企画の提案、国際的なブランディング、顧客へのセミナー、社員教育などを始めています。将来的には「世界標準のインターナショナルアートスクール」や「世界への出口があるアートアワード」も立ち上げるつもりですよ。

それは、小学校図画工作の造形遊びの考え方と同じなんですね。教育とビジネス、まったく異なる実践なのだけれども、基礎の部分で互いに共通性をもつということは、そこに大事なことというか、真髄があるような気がしました。

2回にわたった対談ありがとうございます。

※1:MAGUS NEWS『MAGUSアートスクール(プレ版)開校のお知らせ』

https://magus-corp.jp/news/1.html

※2:美術手帖『アートが身近にある生活を。「CADAN ROPPONGI presented by Audi」が六本木ヒルズでスタート』

https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/24724

※3:『ARTnews JAPAN』

https://artnewsjapan.com/

※4:上坂真人『学び!と美術<Vol.115> 美術鑑賞の現在地 後編(2010~) 第3回「ビジネスと美術鑑賞(2)対談:アートの動き」』より

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art115/