小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「火事からくらしを守る」(第3学年)

2.目標

火災から地域の安全を守る働きについて、消防署などの施設や設備の配置、緊急時への備えや対応などに着目して、見学・調査したり地図などの資料で調べたりしてまとめ、関係機関や地域の人々の相互の関連や従事する人々の働きを考え、表現することを通して、関係機関は、地域の安全を守るために、相互に連携して緊急時に対処する体制をとっていることや、関係機関が地域の人々と協力して火災の防止に努めていることを理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究・解決し、学習したことを基に火災から地域や自分自身の安全を守るために自分たちにできることなどを考えようとする態度を養う。

3.評価規準

①消防施設・消防設備などの配置、緊急時への備えや対応などについて見学・調査したり地図などの資料で調べたりして、必要な情報を集め、読み取り、関係機関や地域の人々の諸活動を理解している。

②調べたことを関係図や文などにまとめ、消防署などの関係機関は地域の安全を守るために、相互に連携して緊急時に対処する体制をとっていることや、関係機関が地域の人々と協力して火災の防止に努めていることを理解している。

①施設・設備などの配置、緊急時への備えや対応などに着目して、問いを見出し、関係機関や地域の人々の諸活動について考え、表現している。

②連携・協力している関係機関の働きを比較・分類したり、結び付けたりして、関係機関や地域の人々の相互の関連や従事する人々の働きを考えたり、火災から地域や自分自身の安全を守るために自分たちにできることを選択・判断したりして、適切に表現している。

①火災から地域の安全を守るための働きについて、予想や学習計画を立てたり、学習を振り返ったりして、学習問題を追究し、解決しようとしている。

②学習したことを基に、火災から地域の安全を守るために自分たちができることなどを考えようとしている。

4.本単元の指導にあたって

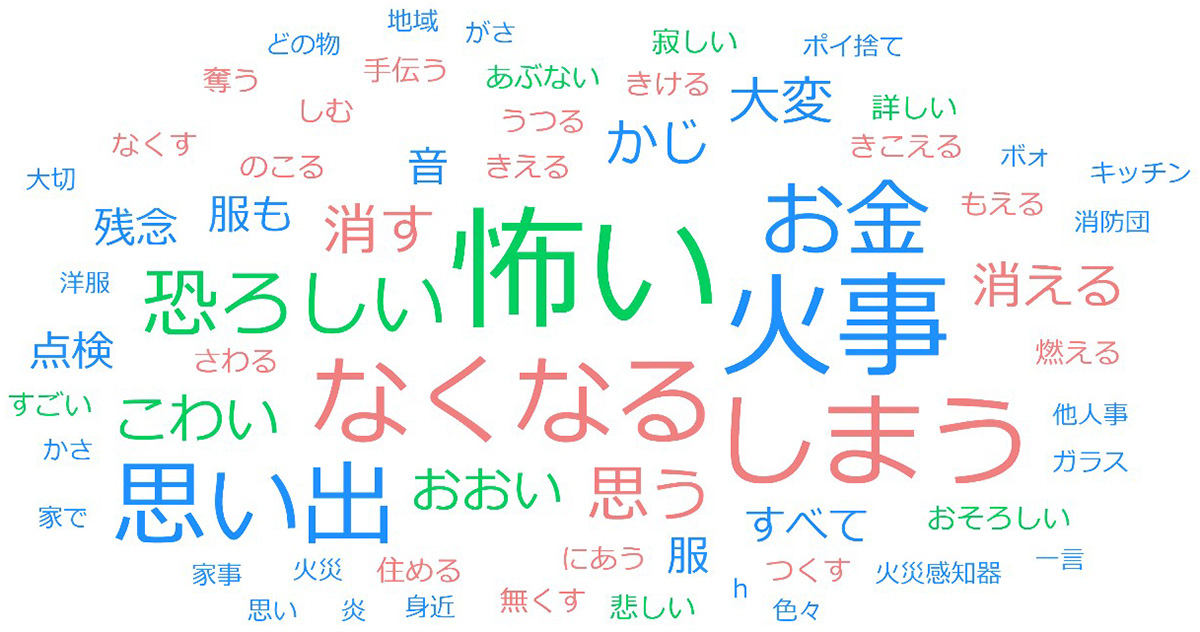

児童にとってあまり身近な問題ではない「火災」について関心をもたせるために、実際の火災の動画や火災を経験した人の話を導入で提示する。その後、火災に対する現段階でのイメージを共有するために、Googleフォームに火事に対するイメージや動画を見た感想などを記入させ、スプレッドシートで共有する。その際、児童の記入内容を「AIテキストマイニング」のサイトを活用し、ワードクラウドを作成して児童に提示すると、児童の火災に対する怖さや思いが視覚的に捉えられ効果的である。

消防署などを見学し、実際に現場で働く消防士の話を聞いたり、消防活動の設備や器具を見学したりすることは、児童にとって重要な学習活動である。コロナ禍で実際の見学が難しい場合は、オンラインでの見学をお願いすることも可能である。

また、見学の様子を動画で撮影し、Googleクラスルームなどに投稿しておくことで、児童がいつでも見られるように工夫をした。そうすることで、児童が学習問題について調べていく過程で、実際の消防士の話や消防署の様子について、調べた内容を動画でいつでも確認することができ、児童の調べる意欲にもつながる。

5.単元の指導計画

学習のねらい |

○学習活動 ◆問い ・児童の反応 |

|---|---|

①火災から地域の安全を守る活動に関心をもち、学習問題を立てる。 (本時) |

○火事の動画や写真、火事にあった人の話から、火災の恐ろしさについて話し合う。 |

火事から町や人々を守るために、だれがはたらき、どのようなくふうをしているのだろう。 |

|

②学習問題に対する予想から、学習計画を立てる。 |

○予想に基づいて調べたいことを考え、記述する。 |

③消防署の活動について知り、消防署見学で調べたいことをまとめる。 |

○火災発生時の消防署の活動(出動・消火活動等)について、写真や映像を手がかりに話し合う。 |

④⑤消防署を見学し、火災への備えや対応に着目して調べる。 |

○通信指令室を中心とするネットワーク、関係機関との相互連携について調べる。 |

⑥校内や地域における施設・設備について調べる。 |

○校内の防火設備を調べる。 |

⑦関係機関や地域の人々の火災予防活動について調べる。 |

○地域や関係機関における防火活動を調べる。 |

⑧調べたことを関係図に整理し、学習問題の結論をまとめる。 |

○消防署・消防団や町会・区役所等の関係機関について、調べてわかったことを関係図にまとめる。 |

⑨学習したことをもとに火災予防について自分たちにもできることを考える。 |

○火災の主な原因を調べる。 |

6.本時の学習

火災から地域の安全を守る活動に関心をもち、学習問題を立てる。

○主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

資料 |

|---|---|---|

○本時のめあてを確認する。 |

□単元名「火事からくらしを守る」を板書し、児童が学習の方向性をつかめるようにする。 |

|

資料をもとに話し合い、学習問題を立てよう。 |

||

○火災の動画や被害にあった人の話を読み、火災に対するイメージを共有する。 |

□資料から火災によってどのような被害が生じるのかを発問する。 |

◎火事の動画や写真 |

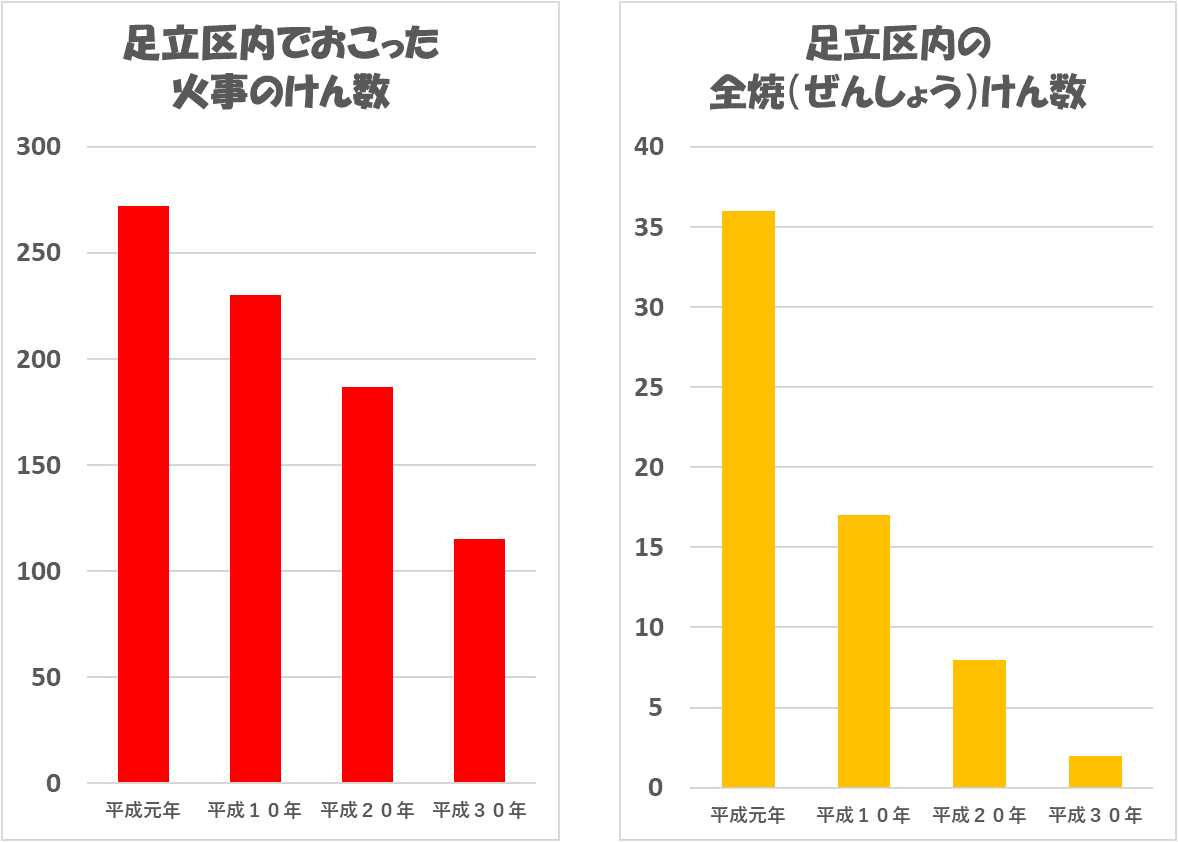

○足立区の火災発生件数や全焼件数の経年推移を調べて気付いたことを話し合う。 |

◎足立区内の火災発生件数 |

|

・火災の発生件数がだんだん減っている。 |

□「火災件数」も「全焼件数」も減少傾向であることを押さえる。 |

|

○火災件数や全焼件数が減少している理由を予想する。(グループ→全体) |

□班ごとにJam boardの付箋に、予想される火事や火事の被害を減らすための取り組みについて書くよう指示する。 |

◎写真資料(全国火災予防標語ポスター、消防車点検、消防士の訓練、消火器訓練) |

|

□児童の生活経験だけでは、予想できない場合は、写真資料を読み取らせ、火事に対する様々な備えや取り組みについて考えるよう助言する。 |

|

○児童の考えをもとに学習問題を設定する。 |

□児童が予想した、火災や火災の被害を抑えるための取り組みを確かめるためには、どんな学習問題にしたらよいのかを考えるよう、助言する。 |

|

学習問題 |

||

○本時の学習を振り返る。 |

□「ふりかえりシート」の視点に沿って振り返るよう指示する。 |

|

|

||