小学校 社会

小学校 社会

1.単元名

「自動車工業のさかんな地域」(第5学年)

2.目標

我が国の自動車産業の様子について具体的に調べる中で、自動車産業に携わる人々の生産を高める工夫や努力について理解し、その生産活動の、国民生活に関わる深い結びつきと果たす役割が分かる。

3.評価規準

知識・技能

○我が国の工業生産について、地図や統計などの各種基礎的資料から調べる中で、工業生産の概要を捉え、これら工業生産が国民生活を支える重要な役割を果たしていることについて理解している。

思考・判断・表現

○我が国の工業生産の様子から学習計画を立て、調べたことをもとに、我が国の工業生産は国民生活を支える重要な役割を果たしていることについて多角的な視点から考えを深め、適切に表現している。

主体的に学習に取り組む態度

○我が国の工業生産の様子について関心をもち、意欲的に調べることを通して、国民生活を支える工業生産の持続可能な発展について考えようとしている。

4.本単元の指導にあたって

本単元では、単元の前半に広島県安芸郡に本社を置く自動車工場の見学を実施する。この工場見学から、生産の過程や関連工場との結び付き、諸外国とのつながり、安全や環境に配慮した新しい製品の開発等について、児童自身に調べさせる学習活動を通して工業生産に従事している人々の「工夫」や「努力」、更には「自動車産業の多面性」に気付かせることができると考える。

また、これらの学習を通して、以下の3点を育成することが可能な単元であると考える。

①工業生産と国民生活との関わり・つながりに気付き、これからの産業未来像を追究する力

②複数の資料から社会的事象に対する価値判断を行い、表現する力

③多角的な視点から社会的事象を捉える力

単元のキーワードとして、自動車生産に関わる人々の「工夫」や「努力」、そして「自動車産業の多面性」に着目させながら学習を展開する。その中で「性能」や「装備」だけでなく、「デザイン」や「環境性能」そして、実際に世界中の顧客へ届け続けるための「海外販路の確立」へも児童の追究の視点を向けさせる。

5.単元の指導計画

本単元は、「小学校学習指導要領(平成29年度告示)解説 社会編」の第5学年の内容の取扱い(3)を受けて設定している。

本単元では、「持続可能な日本の自動車産業」について考える授業を単元末3時間にわたって確保している。この3時間を構成するにあたって、その学習までにその思考の一端を担えるような概念形成が成されるよう、単元内の学習内容配列を考慮した。

日本が提案した「国連ESDの10年」が採択されて20年が経過した現在、産業構造の仕組みは、SDGsの各関連ターゲットにも示されているように、将来の持続可能な産業構造ビジョンを見据えたものへと変化している。まさに今が、その過渡期であると言え、その過渡期を「今の日本の産業」として学習する児童においては、持続可能な社会構築の視点から産業について考えさせることは、必須であると言える。

ここでは、社会科における教科教育原理を軸にした上で、ESDの概念項目より「環境」「エネルギー」「国際理解」の分野を横断的に捉えて単元構成を行っている。持続可能な自動車産業について、それらのつながりを多角的な立場から総合的に考えさせるためである。単元末の3時間では、第10時に「環境」「エネルギー」、第11時(本時)に「国際理解」の要素を取り入れた上で、第12時では、「産業発展面」と「環境保全面」の両視点から協働的な学びの場を設定し、立場や考え方の異なる相手を尊重しながら、探究的な学習を展開する。誰が取り組んでも持続することが可能なシステムについて、自動車産業の現状を踏まえた考えを引き出すことに主眼をおきながら学びを進め、第5学年で学ぶ他の産業においても、これらの考えを転化しながら思考の深化を図ることを目指す。

時 |

学習のねらい |

子どもの学習活動と内容 |

|---|---|---|

1 |

身のまわりにある工業製品や日本や広島でさかんな自動車工業について、関心を深めることができる。 |

○身のまわりにある工業製品や、日本や広島の工業(主として自動車生産)の様子に関心をもつ。 |

3 |

自動車工場の広大な土地を効果的に活用しながら、自動車生産ラインでの作業が効率的に進められていることを主体的に調べることができる。 |

○自動車工場は効率的に生産するために、生産ラインの過程部門ごとに工場内でその敷地を分けていることを調べる。 |

4 |

自動車工場では、ベルトコンベヤーを使った流れ作業による分業と、作業ロボットによる大量生産が行われており、それが可能なシステムが計画的に組まれていることを理解することができる。 |

○自動車工場が流れ作業による分業と作業ロボットによる大量生産を展開していることを調べ、そのおおまかな生産ラインのシステムについて理解する。 |

5 |

自動車工場では、工場で働く人たちが交代制などを活用しながら、働きやすい環境となることや、生産性の向上につながるような改善に取り組んでいることについて理解することができる。 |

○自動車工場では、働く人たちが安全で働きやすい環境になるように工夫されていることについて知る。 |

6 |

日本の自動車工場と、海外の自動車工場の労働環境・システムについて比較し、環境の違い・生産における考え方の違いがあることを理解し、それぞれの良さや改善点について考え、表現することができる。 |

○日本の自動車工場で働く人たちと、海外の自動車工場で働く人たちとの環境等の違いについて比較し、その違いからそれぞれの良さを考えることができる。 |

7 |

工場で働く人たちは、効率的に生産するために、作業内容について常に見直しを図りながら、生産計画の見直しや生産アプローチに対する工夫が施されていることを理解することができる。 |

○自動車工場で働く人たちは、作業内容について常に改善を図りながら、無駄なく作業できるよう工夫していることを知る。 |

8 |

関連工場が効率的な仕組みのもと、部品を自動車工場へ供給することで、品質が高く、無駄のない自動車生産が実現していることを理解することができる。また、自動車工場と関連工場との結びつきについても考えることで、そのメリットと改善点について表現することができる。 |

○自動車部品が周辺自治体の関連工場で生産されていることを知り、専門的な知識と技術を有した工場が部品を供給することで、品質が高く、無駄のない生産ができることを考える。 |

9 |

社会の変化や消費者のニーズに合わせた自動車づくりや、誰でも安全に利用することのできる自動車の研究・開発が行われていることを理解することができる。 |

○自動車会社がどのような自動車を開発しようとしているのかを考え、社会情勢や消費者のニーズに合わせた開発がおこなわれていることを知る。 |

10 |

環境にやさしい自動車部品の開発、環境に配慮した自動車生産などの取組から、持続可能な自動車生産の在り方について、これまでの学習をもとに自らの考えを深め、表現することができる。 |

○環境にやさしい自動車部品の開発がおこなわれていることや、環境に配慮した自動車生産等の取組から、持続可能な工業の在り方の一端について考える。 |

11 |

日本の自動車メーカーが生産した自動車の行方を調べ、現地生産・海外販路が確立され続けていることを知り、日本の自動車産業全体の在り方について自らの考えを表現することができる。 |

○日本の自動車メーカーが生産した自動車の行方について資料をもとに調べ、世界における日本の自動車産業全体の在り方ついて考える。【本時】 |

12 |

日本の自動車メーカーが生産した自動車が世界シェアナンバー1で在り続ける方法を企業努力・時代に則した開発・未来展望と企業ビジョンなどの既習事項をもとに考え、表現することができる。 |

○日本の自動車メーカーが生産した自動車が、これからも、世界シェアナンバー1で在り続けるための具体策を考える。 |

6.本時の学習

○既習事項や資料をもとに、日本の自動車メーカーが生産した自動車の販路が諸外国でも確立され続けていることを調べ、日本の自動車産業に携わるグローバル企業としての持続可能な在り方ついて考えを深め、自らの考えを表現することができる。

主な学習活動・内容 |

指導の工夫と教師の支援 |

○資料・●評価 |

|---|---|---|

1.前時までの学習内容を想起する。 |

・レディネスから本時の学びと関連していく概念的知識を挙げるために、Google Classroomへの配信資料やノートへの記述について確認しながら、学習内容の想起を促す。 |

○既習事項を確認する資料提示 |

2.学習問題を作成する。 |

・問題作成のための資料を提示し、複数の資料から認知の不協和を生み、学習問題が児童から生み出されるよう展開する。 ・学習問題は、児童から出される言葉を使って作成する。 |

○問題作成のための資料提示 資料:各国で実際に走る日本車の自動車ナンバープレート 資料:世界における日本車全体のシェア率(円グラフ資料) |

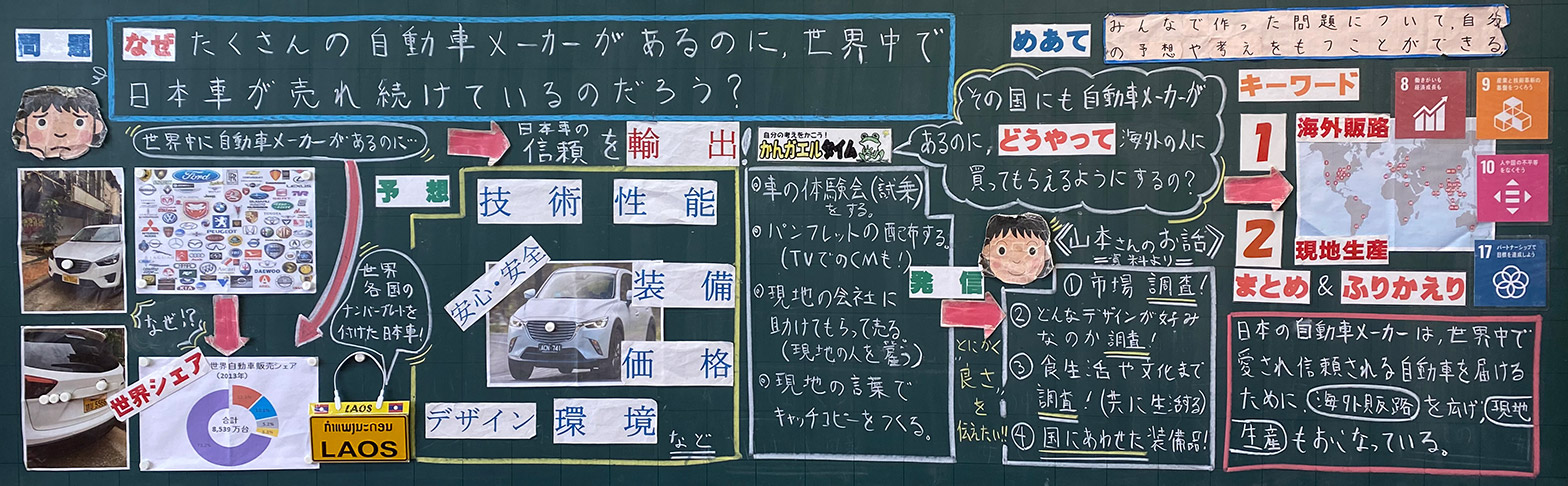

【学習問題】たくさんの自動車メーカーがあるのに、なぜ世界中で日本車が売れ続けて(選ばれ続けて)いるのだろう? |

||

3.自分の予想をもつ。 |

・既習事項の内容を生かせるように、これまでのノート記述を見ながら予想を立てるよう促す。社会的事実判断・状況判断・情意による判断などをもとに予想を挙げるように声かけを行う。 |

|

4.どのようにして海外で日本車を販売しているのかについて、生産・販売側のメーカー戦略にせまる。(諸外国への販路拡大) |

・資料をもとに、児童が思考の深化を図ることができるように促す。資料を根拠に自分の考えをまとめ、協働的な学習において、グループのメンバー同士で意見を出し合いながら、その学びを深める。 |

○社会的事象の本質にせまるための資料提示 |

5.本時のまとめを、キーワードを使って行う。 |

【キーワード】 |

○思考の次なる深化を図る資料提示 |

まとめ グローバル企業である日本の自動車会社は、世界中のたくさんの人たちとつながっていきながら、日本のよい自動車を知ってもらえるよう、現地生産・海外販路の拡大を通して、世界シェアをアップさせる企業努力を続けているから。 |

||

6.本時を振り返り、次時につなげる。 |

○これまで学習してきたことをもとに、今後さらに世界シェアを伸ばしていくことを目指している企業ビジョンにスポットを当てながら、これからの日本の自動車工業の持続可能な在り方について迫る。 |

●【思考・判断・表現】 資料から判断できる根拠をもとに,現地生産・海外販路における価値について自らの考えを深めることができている。 |

8.単元構成・授業づくりにおける参考文献

○主として初等社会科教育に関わる参考文献

- 澤井陽介・加藤寿朗(2017)『見方・考え方[社会科編]』東洋館出版

- 永田忠道・桑田隆男(2021)『深い学びへ誘う 社会科の授業づくり』日本文教出版

- 中村祐哉(2022)『板書&問いでつくる「社会科×探究」授業デザイン』明治図書出版

- 文部科学省(2018)『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』

- 文部科学省(2018)『中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 社会編』

- 文部科学省 国立教育政策研究所 教育課程研究センター(2020)『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料』【小学校 社会】

○主として自動車工業に関わる参考文献

- 上山邦雄(2019)『大変革期 日本の自動車産業は優位性を保てるか ~海外展開通史から読み解く~』日刊自動車新聞社

- 自動車史料保存委員会(2021)『マツダ:東洋コルク工業設立から100年』三樹書房

- 人見光夫(2015)『答えは必ずある-逆境をはね返したマツダの発想力-』ダイヤモンド社

- 宮本喜一(2015)『ロマンとソロバン マツダの技術と経営、その快走の秘密』プレジデント社