学び!と美術

学び!と美術

先日、対話型の鑑賞に参加したという2人の知人から、「美術館で対話型の鑑賞に参加して、がっかりした」という感想をもらいました。一人はビジネス、もう一人は学術研究と異なるフィールドで活躍する方です。「がっかりした」理由はどちらも同じ。「自分の意見に何の意味があったのか」でした。「いろいろな人がいろいろな意見を言ったのに、すべて実際の事実でまとめられた」「いろいろ意見を言っても、次々と事実でぶった切られた」のだそうです。実際にその場にいなかったので、詳細は分かりませんが「知識を使うときの注意事項がおさえられていなかったのかな?」と思ったので、本稿ではその点について検討します(※1)。

知識の聞き方

知識のポイントは「聞き方」です。

「知識の与え方でなく、聞き方?」

ええ、進行役は参加者の表面に表れた知識ではなく、参加者の中で活用されている知識をとらえることが大事なのです。具体例で説明しましょう。

ゲルハルト・リヒターが自分の10歳の娘の後姿を描いた『ベティ』(1988)という作品があります(※2)。描かれた対象が何で、表現の主題が何なのかはっきりしない作品です。この作品を用いてトークを行うと、きまって次のような発言をする参加者がいます。

参加者:これは男の子だと思う。

これに対して、次のように答えるとどうなるでしょう。

進行役:いいえ女の子で、この作家の娘を描いています。

おそらく発言した人は、がっかりするでしょう。「事実でぶった切られた」と感じるかもしれません。

そもそも、参加者は「これは男の子だ!」と主張したいのではありません。それはとりあえずの結論であり、むしろ言いたいのは「男の子だと思った複数のポイントがあった」ということです。例えば、華奢な肩、洋服の色、模様などであり、そこから「男の子だという可能性がある」ということを指摘しているのです。

もし、小学校の先生であれば、こう聞いたでしょう。

子ども:これは男の子だと思う。

先生:男の子だと思ったんだね。どこからそう思いました?

小学校の先生は、国語であれ、図画工作であれ、子どもの意見をまず受け止め、次に、そう判断した理由はどこにあるかを探ります。「男の子だ」と話された表面的な言葉の正否ではなく、その奥にある活用された知識をとらえようとします。

同時に、それによって、その知識をみんなで共有することができます。この活動を続けることによって、みんなの知識は、より深まります。授業の後半では皆の言葉をもとにまとめたり、必要があれば事実を伝えたりします。このような活動であれば、発言した子どもは「自分の発言が認められた」と思うことはあっても、「事実でぶった切られた」と感じることはないと思います。

美術鑑賞でも同じです。鑑賞という活動の中で、知識が編み込まれていくその行為自体をみんなで楽しむのが大切です。進行役に求められるのは、参加者が活用した知識を聞こうとする姿勢であり、「正解はこれだ!」と示すことではありません。「知識のご披露」にはくれぐれも慎重でありたいものです。

鑑賞者と作家がつながる知識

実際に鑑賞活動を行ってきた経験からは、鑑賞者が活用する知識に的外れなものはなく、「正確に作品の特徴をとらえている」というのが実感です。作品を用いて、具体的にみていきましょう。

宮崎県立美術館で学芸員をしていたときに、ギャラリートークで必ず盛り上がる作品がありました。瑛九の「つばさ」(1959)です(※3)。この縦2m以上ある作品の前に立つと、参加者は自然に語り始めるので、ギャラリートークがしやすい作品でした。

瑛九「つばさ」(1959)

瑛九「つばさ」(1959)

宮崎県立美術館蔵 よく聞かれたのは「虫!」「蟻!」「吸い込まれそう!」などの発言です。もちろん、参加者が言いたいことは「虫」や「吸い込む」ではありません。真意は「点が虫のように動いて見えた」ということであり、作品から「絵の向こうにいくような流れを感じた」ということでしょう。

興味深いのは、それが作品の事実と重なることです。この作品は瑛九の絶筆であり、様々な表現を繰り返しながら最後にたどり着いた場所です。瑛九は慢性腎炎で体調を崩しており、『自宅療養をしながら、気分の良い時に少しずつ絵筆をにぎり完成させた(※4)のが、この「つばさ」』なのです。

寝込みがちだった瑛九は、調子のよいときに起き上がって脚立に登り点を打ちました。一つ一つの点は彼の命に他なりません。参加者の「虫!」「蟻!」は一つ一つの点に命を感じている証拠だとも言えます。

「吸い込まれそう!」も同じです。瑛九は、制作中に見舞いにきた友人の木水育男(※5)に「筆がね、こうして、すーっと画面に吸い込まれるのですよ」と話したそうです(※6)。私もこの絵の前に立った時、いつも吸い込まれるような、作品に包み込まれるような感覚を持ちました。それは、単に作品の大きさや構成の話だけではないのかもしれません。まるで瑛九の昇華していく命そのものを共有しているように思えるのです。

「つばさ」は、他の鑑賞活動でも作家と鑑賞者がつながり合うような姿が見られます。

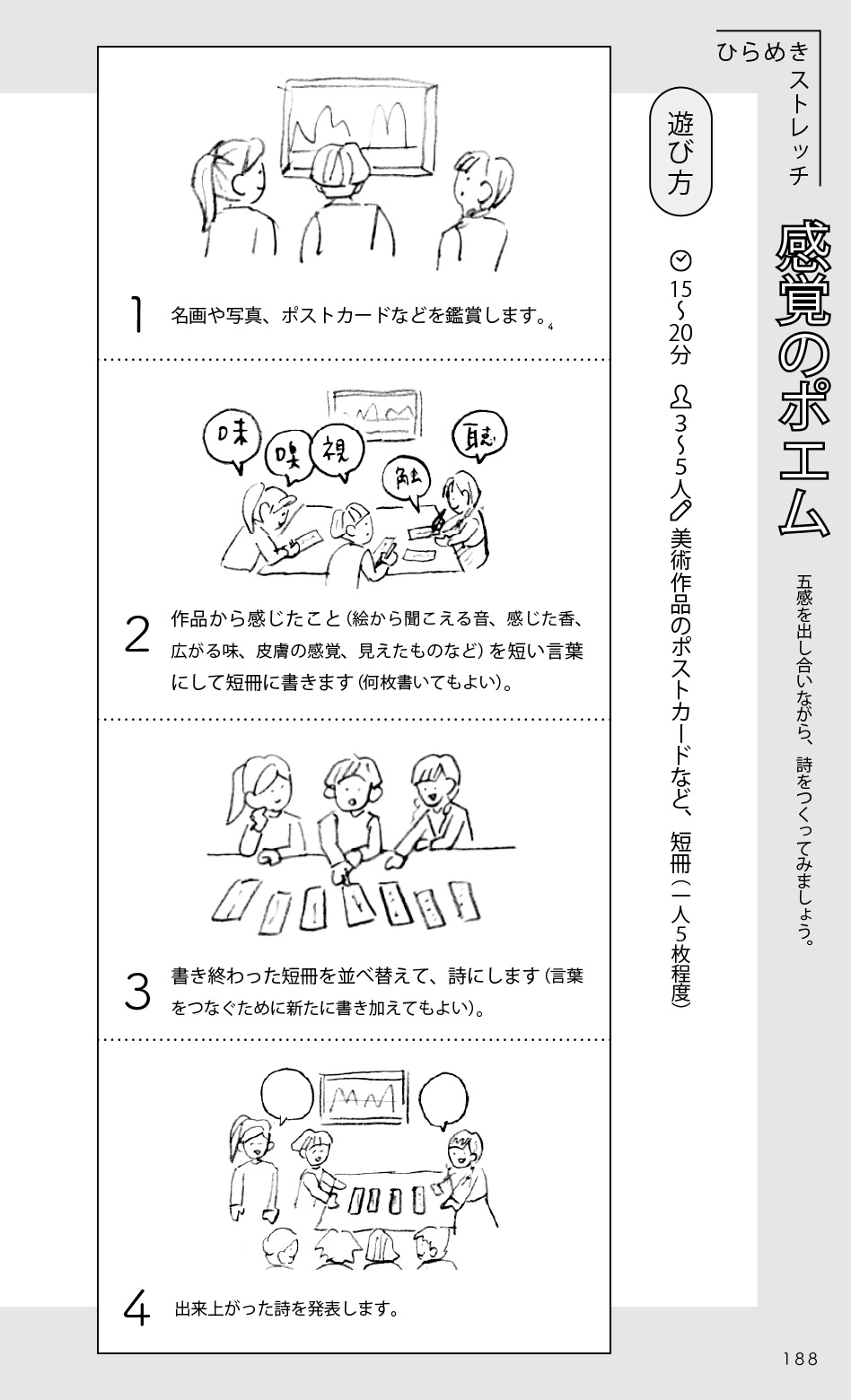

その一つ、近著で紹介している鑑賞活動のアクティビティ「感覚のポエム」の事例を紹介しましょう。「感覚のポエム」とは、 参加者が擬音語や固有名詞などの知識を活用しながら、作品から得た嗅覚、味覚、視覚、聴覚、触覚などの感覚を言葉に置き換え、それらを並べ替えて、詩にまとめていくアクティビティです(※7)。

その一つ、近著で紹介している鑑賞活動のアクティビティ「感覚のポエム」の事例を紹介しましょう。「感覚のポエム」とは、 参加者が擬音語や固有名詞などの知識を活用しながら、作品から得た嗅覚、味覚、視覚、聴覚、触覚などの感覚を言葉に置き換え、それらを並べ替えて、詩にまとめていくアクティビティです(※7)。

次の2点の詩は、瑛九の「つばさ」から生まれました(※8)。

1.バサバサバサ 羽ばたく音

空に向かって 虫が集まる

突き刺すような 苦い味

香りのよい 焦げた匂い

秋の風が 私の頬を 撫でる

2.ザワザワ ザラザラ ツブツブ

にがい砂嵐

遠い花火 痛いひまわり

焦げた匂いのする岩石

大地の営みのかすみ

AとBは、全く異なる場所と時間、参加者で作成された詩なのに、視覚的にとらえた光や動き、匂いや味、音や触覚など、様々な感覚が共通しています。進行役は、鑑賞者の知識と作品を結び付けていくのですが、毎回、生み出された詩が瑛九の命とつながっていることを実感します。

美術鑑賞で、進行役が事実や知識を伝えることは必要です。しかし、参加者が感じていることを否定するために知識を用いるのはよろしくありません。進行役は、表面的な発言にとらわれることなく、鑑賞者が知識をどのように活用しているかをとらえ、それを共有し、深め合い、さらに作品と一体化させていくことが大切だと思います。

※1:学び!と美術 <Vol.49> 図画工作・美術における知識の行方(2016.9.13)

https://www.nichibun-g.co.jp/data/web-magazine/manabito/art/art049/

※2:アートスケープ

https://artscape.jp/study/art-achive/10154147_1982.html

清水 穣『ゲルハルト・リヒター《ベティ》──仮象のジレンマ』「柔と硬、静と動、父と娘の距離、親密さと近寄りがたさの間で揺れる。焦点のぼやけた写真を用いて、視覚の習慣への盲目的な追従を突き崩す、新たな視覚体験を呼び起こすリヒターの代表作。美しく可憐な画面に魅了されながらも、心理的には近付くことが難しい肖像に戸惑う。この宙づりにされた中間的な感覚がリヒター芸術の真骨頂である。」

※3:瑛九「つばさ」(1959) 宮崎県立美術館蔵 259.0×181.8 油彩。この年代に点描だけでの抽象画は国際的に見ても例がなく、海外の来訪者が来ると、絵を見て、キャプションの年代を見て、また作品を見るという二度見エピソードのある宮崎県立美術館の宝ともいえる作品です。

※4:宮崎県立美術館『宮崎県立美術館開館記念 魂の叙情詩 瑛九展』(1996)164p

※5:美術教師として児童画の研究を続けた福井県鯖江市の教育者

https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/shinoshokai/sonota/senjinwoshinobu/kimizuikuo.html

※6:前掲註4 114p

※7:奥村高明・有元典文・阿部慶賀「ひらめきってなんだ?~創造性のレッスン(仮)」(2022)日本文教出版社(印刷中)、テート美術館/奥村高明・長田謙一監訳『美術館活用術 鑑賞教育の手引き』美術出版社(2012)92p の『かたちデ詩』をヒントに著者が開発したアートゲーム。短冊を並べ替えながら詩にまとめる過程では、何度も作品を見直すプロセスが生まれる楽しい鑑賞活動です。

※8:2つ目の詩については参加者が作成した詩を筆者が一つにまとめたもの。