小学校 道徳

小学校 道徳

1.はじめに

小学校学習指導要領「特別の教科 道徳」において、多様な教材の活用の視点として、「生命の尊厳、自然、伝統と文化、先人の伝記、スポーツ、情報化への対応等の現代的な課題など」が挙げられている。

また、スポーツに関する教材の活用については、「例えば、オリンピックやパラリンピックなど、世界を舞台に活躍している競技者やそれを支える人々の公正な態度や礼儀、連帯精神、チャレンジ精神や力強い生き方、苦悩などに触れて道徳的価値の理解やそれに基づいた自己を見つめる学習を深めることが期待できる。」と示されている。

ノンフィクション教材は、多面的・多角的に考えることができる一方で、多様な道徳的価値が含まれているため、ねらいが曖昧になってしまうことも考えられる。そこで、導入を工夫したり、発問を精選したりすることで、ねらいを明確にした授業を展開できると考えた。

2.実践報告

(1)主題名

生きる喜びを感じて D[よりよく生きる喜び]

(2)教材名

「真海のチャレンジ―佐藤真海―」 (出典:文部科学省『私たちの道徳 小学校5・6年』)

(3)本時のねらい

佐藤真海さんの生き方を考えることを通して、人間は心の弱さと同時に心の強さや気高さをもっていることを理解し、夢や希望をもち、喜びのある生き方をしようとする態度を養う。

(4)学習指導過程

学習活動 |

○主な発問 |

◇指導上の留意点 |

|

|---|---|---|---|

導 |

1 「よりよく生きる」ことの意味について考える。 |

○「よりよく生きる」とはどういうことだと思いますか。 |

◇事前アンケートの結果を提示し、ねらいとする価値への導入を図る。 |

展 |

2 教材「真海のチャレンジ―佐藤真海―」を読んで話し合う。 |

①大学へ復帰したとき、真海さんはどんな気持ちだっただろうか。 |

◇範読する前に、佐藤真海さんのプロフィールを簡単に紹介し、教材への興味・関心を高められるようにする。 |

② |

◇目標に向かってチャレンジし続けることに生きる喜びを見出した真海さんの思いについて、多面的・多角的に考えられるようにする。 |

||

③真海さんはどんな生き方を大切にしてきただろうか。 |

◇展開後段の学びがより効果的に進められるように、教材を通して考えたことをまとめられるようにする。 |

||

3 自分自身の生活を振り返る。 |

○「よりよく生きたい」と思ったり考えたりして、頑張ったことやくじけそうになったことはありますか。 |

◇学習シートを活用する。 |

|

終 |

4 教師の説話を聞く。 |

◇困難や障害と向き合いながら生きる喜びを味わった教師の経験を話し、余韻をもって終わらせるようにする。 |

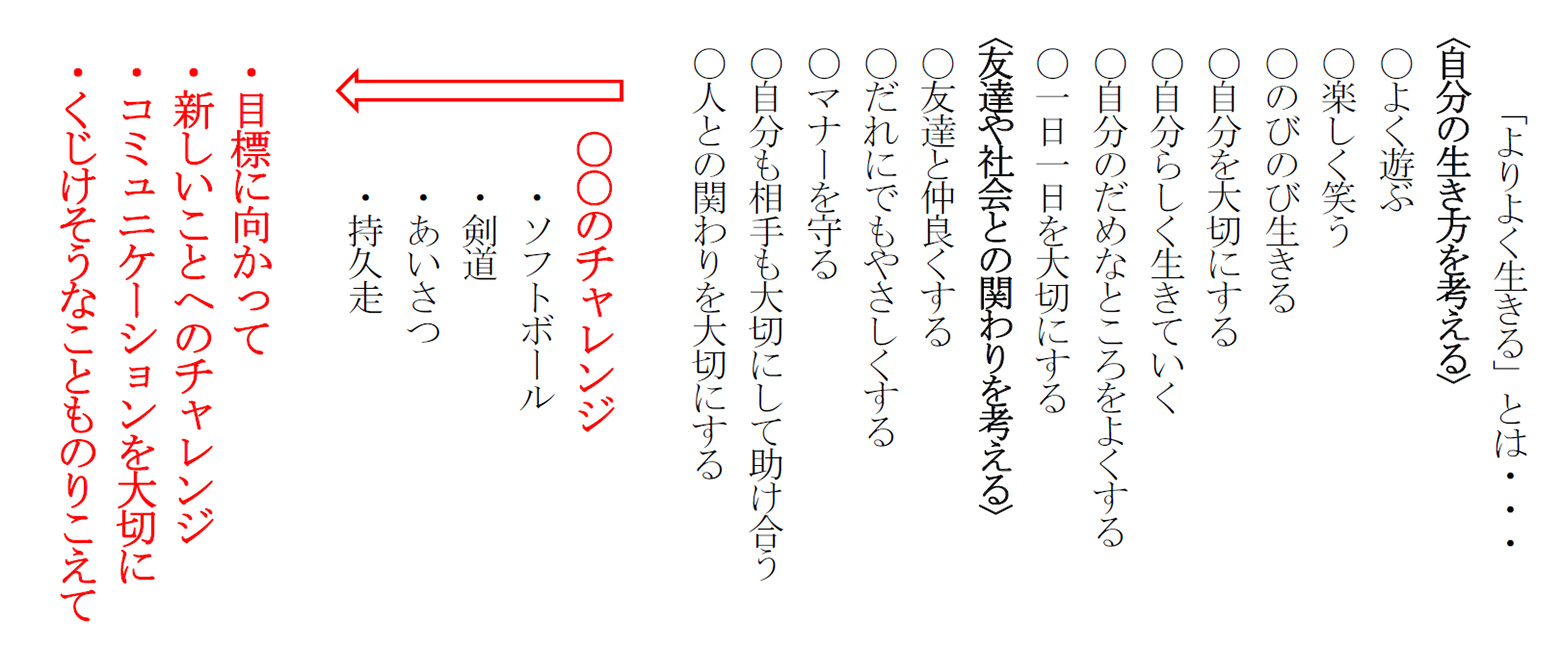

(5)指導の工夫

本教材は、A[希望と勇気、努力と強い意志]、D[生命の尊さ]などの内容項目と関連していると考えた。内容項目D[よりよく生きる喜び]を明確にした授業を展開するために、「よりよく生きる喜び」についての意味について考え、課題意識をもたせる。展開前段以降の活動時間を確保するために、事前にアンケートをとり、その結果を紹介する形にとどめ深入りはしない。

教材の場面絵やプロフィールなどを提示することで長文の教材の理解を助ける支援を行ったり、主人公の心情の変容を捉えやすくするための工夫を行ったりする。

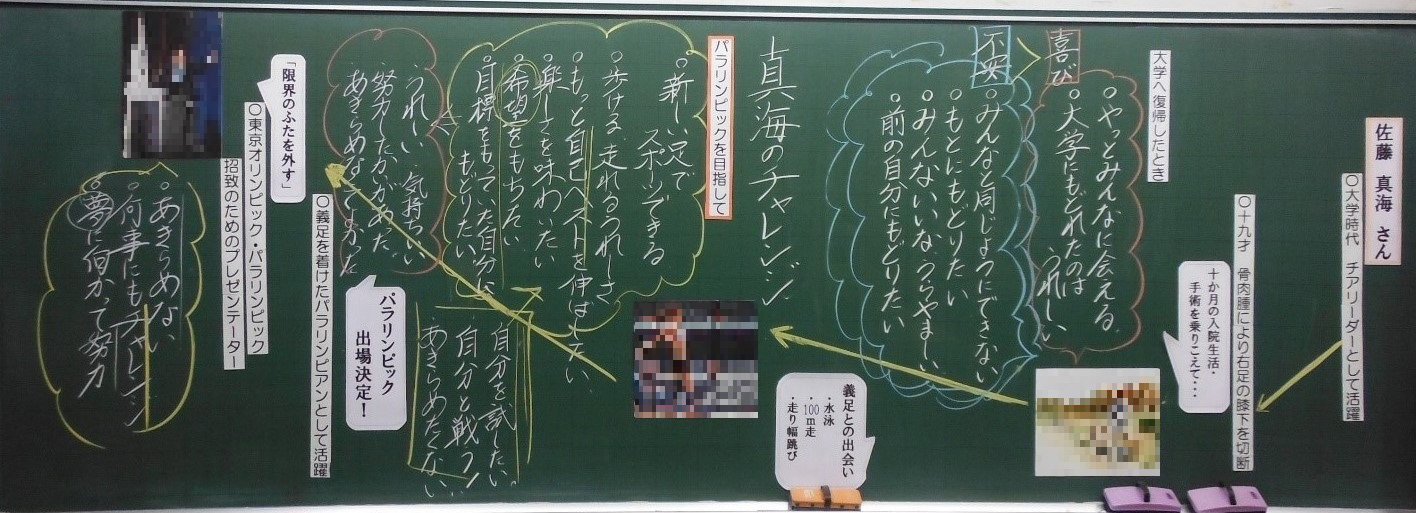

また、題名「真海のチャレンジ」を中心に書くことで、本時で中心的に考えたいテーマが明確なものとなるようにし、構造的な板書となるような工夫を図る。

さらに、教材に関する授業展開の板書の他に、補助黒板を活用する。補助黒板には、導入で活用したアンケート結果と展開後段での活動を結び付けて考えられるように示すことで、本学習を通して道徳的価値についての理解がどのように変容したのか実感し、道徳的価値の自覚を深められるようにする。

①第1発問では、真海さんが悩み苦しんでいる場面の心情を問う。内容項目D[よりよく生きる喜び]には、強さや気高さだけではなく、自分の弱さを意識し、乗り越えるという側面も示されている。道徳的価値の深い理解につなげるために、誰しもが「弱い自分」を内包して生きていることに気付かせたい。

②中心発問では、困難と向き合い力強く生きようと決断した真海さんの思いについて考える。真海さんにとっての「よりよく生きる」とは、自分の決めた目標に向かってチャレンジし続けることだと捉えた。真海さんにとってのチャレンジについて多面的・多角的に考えられるようにするために、補助発問として「普通のチャレンジとはどのように違うのか」と投げかける。

③第3発問では、展開後段を効果的に進められるようにするために、真海さんの生き方について考える。教材における道徳的価値の理解と自己の生き方とを結び付けて考え、展開後段での学習がより主体的なものとなるようにする。

展開後段では、感染症対策を十分にした上で、ペア・トリオの意見交換、「伝え歩き」による学び合いなどの対話型の学習の場を設定し、友達の感じ方・考え方との共通点や相違点を比べながら、道徳的価値についての理解を一層深められるようにする。

展開後段では、適切な時間を確保した上で、学習シートを活用し、自分自身の生き方について深く考えられるようにする。事前アンケートを実施し、授業後にどのような変容が見られたかを把握するなど、児童の道徳性に係る成長の様子を継続的に把握していくことが重要である。

(6)児童の反応

児童の学習シートから

○バレエの発表会までの間、自分の役に入り込めるように毎日努力をした。

○水泳記録会に向けて練習した。よい記録が出ず、目標が高すぎたかなと思ったが、本番は目標を達成できた。

○英語を習っている。何回もまちがってしまいやりたくないと思う時もあった。けれど、英検に受かりたいので毎日続けている。

○サッカーの試合で負けたとき、もうだめだと思ったときもあった。だけど、前を向いてがんばろうと思っている。

○書道を習っていて、最初は全然上手に書けなかったが、「もっと級が上がりたい」と思って努力してたくさん級が上がった。今でももっと上手になりたいと思って頑張っている。

3.おわりに

ノンフィクション教材を扱う際の留意点として、登場人物の生き方を自分事として捉えることの難しさがあると考えている。発問や話し合い等の工夫を通して、自分自身の経験と照らし合わせながら、自己の生き方について考えを深められるようにすることが重要である。

※本実践は前任校での取り組みをまとめたものである。