小学校 図画工作

小学校 図画工作

1.題材名

「巨大な絵と対話してみよう」

2.学年

第5学年

3.分野

「鑑賞する」

4.時間数

1時間

5.題材設定の理由

本題材は、蔵王町在住の画家、加川広重さんをゲストティーチャーとして招き、自身の巨大な水彩画「雪に包まれる被災地」(546cm×1664cm)を目の前で児童が鑑賞していく授業である。

新学習指導要領では、「造形的な見方・考え方」が重要なポイントとなる。本題材では、郷土の画家が制作した巨大な絵画を鑑賞し、制作者本人と対話することを通して、児童の「造形的な見方・考え方」についての深まりや広がりが期待できると考える。

7.題材の目標

郷土の画家の作品に触れ、見た時の感覚や行為を通して、動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどを理解する。〔共通事項〕

動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどを基に、自分のイメージをもちながら、郷土の画家の作品の造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴などについて感じ取ったり、考えたりする。

つくりだす喜びを味わい、主体的に郷土の画家の作品のよさや美しさを味わう学習活動に取り組んでいる。

8.題材の評価規準

主な評価規準 |

十分満足 |

指導の手立て |

|

|---|---|---|---|

知識 |

自分の感覚や行為を通して、動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどを理解している。 |

作品を見たり、友達と意見交流したりする学習活動を通して、動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどを理解している。 |

動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどに気付けるような問いかけや言葉かけを行う。 |

思考 |

動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどの特徴を基に、自分のイメージをもちながら、郷土の画家の作品の造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴などについて感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めている。 |

見て理解した作品の動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどの特徴を基に自分のイメージをもちながら、造形的なよさや美しさなどについて、感じ取ったり考えたりしたことを友達と伝え合い、ワークシートに言葉や絵で表すなど自分の見方や感じ方を広げている。 |

動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどの感じを基に、郷土の画家の作品のよさや美しさに目を向けることができるような問いかけや言葉かけを行う。 |

主体的に |

動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどの特徴を基に、自分のイメージをもちながら、郷土の画家の作品の造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴などについて感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めている。 |

見て理解した作品の動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどの特徴を基に自分のイメージをもちながら、造形的なよさや美しさなどについて、感じ取ったり考えたりしたことを友達と伝え合い、ワークシートに言葉や絵で表すなど自分の見方や感じ方を広げている。 |

動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどの感じを基に、郷土の画家の作品のよさや美しさに目を向けることができるような問いかけや言葉かけを行う。 |

9.本題材の指導にあたって

本学級の児童は、表したいという思いはあっても具体的なイメージがもてなかったり、何からどのように活動を進めればよいか分からなかったり、造形的な活動に苦手意識をもっている児童もみられる。これまでの鑑賞活動では、友達の作品に対して、「きれい」「すごい」と漠然とした言葉で表現することが多く、自分の感じたことをいろいろな言葉で何とか表現し、伝えようとすることには消極的である。

絵全体の構図を俯瞰で捉えさせるとともに、細部に描き込まれた様々なモチーフについても着目させる。

色の組み合わせ、筆の運び、構図など自分のこれまでの造形活動や様々な生活経験と結び付けた気付きを大切にし、友達と対話の過程を通して、自分の感じたことで、児童の「造形的な見方・考え方」について深め、広げていきたい。さらに児童一人一人の思いを引き出していくことで、お互いの感じ方の違いを知り、作品への見方を広げていくことを期待できると考える。郷土の画家との出会いを通して、作品を身近に感じ、作品に込められた思いに気付かせたいと考えた。

10.本時の指導

○体育館床に設置された絵を2階ギャラリーから俯瞰して見る。

どんな感じがしたか第一印象を聞き取った。

「怖い」「暗い」「真ん中に人がいる」と感じた児童の声が多かった。

T:「今日はこの大きな絵を鑑賞して、気付いたことや感じたことをみんなで伝え合っていきましょう」

○体育館フロアに降りて、絵を近くでみる。

どんなものが見えたかつぶやくというよりは、ほとんどの児童が大きな絵を右や左、上や下と夢中になって見ていた。

T:「絵の中に見えるものや描かれている部分から感じることをワークシートに書いてみましょう」

○個人で思い思いに鑑賞する。

伝え合うときは、教師がファシリテーターとなり、友達の感じたことを共有できるようにした。

T:「友達が見た部分を探してみよう」「どうしてそう感じたのかな」

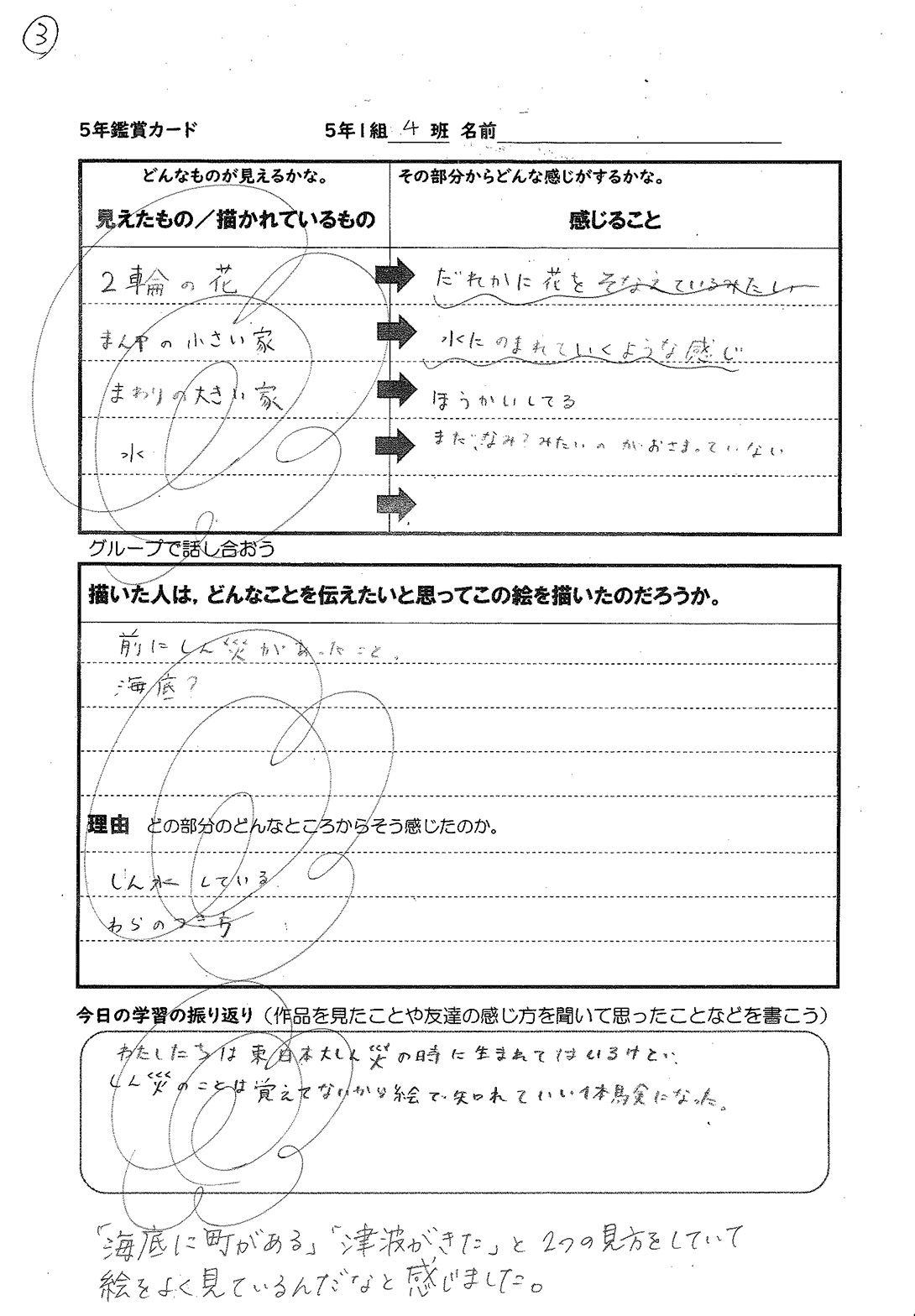

・児童の書いた内容

ボート→昔使われていたものかな、花→悲しい感じがする

小さい家→置き去りにされたおもちゃみたい

水→すごく雨が降った後、東日本大震災

倒れた木→寒くて枯れてしまったのかな

荒れ果てたようす→地球温暖化が進みすぎた姿、戦争のあと

○作品にどんな思いが込められているのかをグループごとに考える。

再び2階ギャラリーからグループごとに絵を鑑賞し、ワークシートを参考に感じたことを話し合う。

・児童の反応

「柱に木や草が引っかかっているから、水が向こうから来て、反対側に引いていったような感じがする」

「右側は暗いのに、左側の空は明るいよね。右は過去で、左は未来を表しているのかな」

「自然災害で流された町に戻ってきた人たちかな。中央の船や荒れ果てた感じがするところに人が戻ってきて愕然としているようだな」

「震災かな。浸水している様子や藁などの付き方が水に流された感じがする」

○制作者から話を聞く。

○振り返りの感想を書く。

・児童の反応

「震災が起こるとこんな感じになるのかと、怖いと思った」

「大きな絵の迫力とそこから伝わってくる加川さんの思いを感じることができて楽しかった」

「震災は、こんなにつらかったんだと思った」

「私たちは震災のときに生まれて震災のことは知らないけれど、絵を鑑賞して知ることができた」

「描き方や色などの工夫がすごくて心をつかまれました」