小学校 算数

小学校 算数

1.単元名

かたちあそび〔遊園地のエントランスをつくろう~よりよいデザインの探究~〕(第1学年)

2.単元の目標

安定かつ不安定なエントランスを創る活動を通して、8種類のブロックの形の機能的な特徴を理解し、その特徴や形の関係に着目して、よりよいデザインになるよう試行錯誤し、粘り強く創り続ける。

3.評価規準

○エントランスづくりに用いる、8種類のブロックの形や形の組み合わせ方の機能的特徴を理解し、エントランスのデザインに生かすことができる。

○安定かつ不安定なエントランスを創る活動を通して、形や形の組み合わせ方の機能的特徴に着目して、目的に応じたエントランスのデザインになるように、ブロックを使い分ける。

○自身の問いに正対し、エントランスづくりに向かい、他者との交流を通して共有したことを活用しな がら、よりよいエントランスのデザインになるよう試行錯誤し、粘り強くデザインを創り続ける。

4.本単元の指導にあたって

『本校では、長年に渡り、「子どもにとって本当に必要な学びとはなにか」を模索し続けてきた。子どもは自ら学ぶ力をもち、前向きに追究していく能動的な存在である。』(2019年 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校紀要)という前提に立ち、単元の構想や環境づくりに取り組んでいる。特に、子どもの学びの文脈を大切にし、子どもの姿を見とり、支援を講じている。

本学級の子どもは、生活科で「遊園地」を創るプロジェクトを立ち上げた。ドキドキ・ワクワクする気持ちを高めるために、「遊園地」にエントランスを創る計画があがった。授業者は、このエントランスづくりに図画工作科・算数科としての価値があると考え、教科横断の単元の可能性を見出した。図画工作科として、理想のエントランスのデザインを表現する。算数科として、形の機能的特徴を見出し、分析をする。2つの教科の学びを往還することによって、生活科のプロジェクトとして目指している、よりよいエントランスを構築することができる。教科が関連することで、各教科の価値が子どもの必要感をもって意味づけられると考え、単元を構想した。

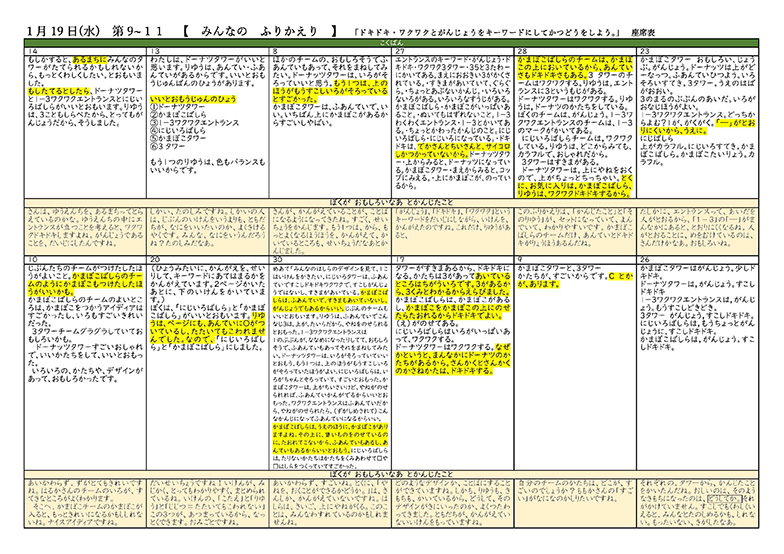

子どもの見とりのため、以下の座席表を用いた。子どもの振り返りの記述や授業者のコメントを載せて、子どもに配布した。お互いの考えに目を通し、共に学びを創り上げることのできる環境を調えた。

5.単元の指導計画

※計画は、子どもの学ぶ姿の見とりから、幾度と変更した。以下のものは、単元の実際である。

時 |

学習のねらい |

おもな学習内容 |

|---|---|---|

休み |

日常生活の文脈の中から、学習の道具であるブロックを子どもが発見し、関心を高める。 |

・クリスマス会で使う、クリスマスツリーを創りたいと決めた子どもと道具を探す。 |

0 |

ブロックを用いた造形遊びをする活動を通して、ブロックの材質や形・色にはたらきかけ、思いつくことや感覚や気持ちを生かしながら、どのように活動するか考える。(図工:造形あそび) |

・積み上げてタワーを創る、ピタゴラをつくり創る、友達とつなげる、オリジナルな建物を創るなど、形や色に着目して、自分の思いに沿ったデザインを考え、形づくる。 |

1 |

ブロックに触った感じや、色・形から、エントランスに表したいことを見つけ、好きな形を選んだり、いろいろなデザインを考えたりしながら、どのように表すかについて考える。(図工:立体) |

・生活科の内容(6)自然や物を使った遊びの単元から始まった、「遊園地づくり」の計画の「エントランスづくり」と関連し、目的意識を明確にもつ。 |

2 |

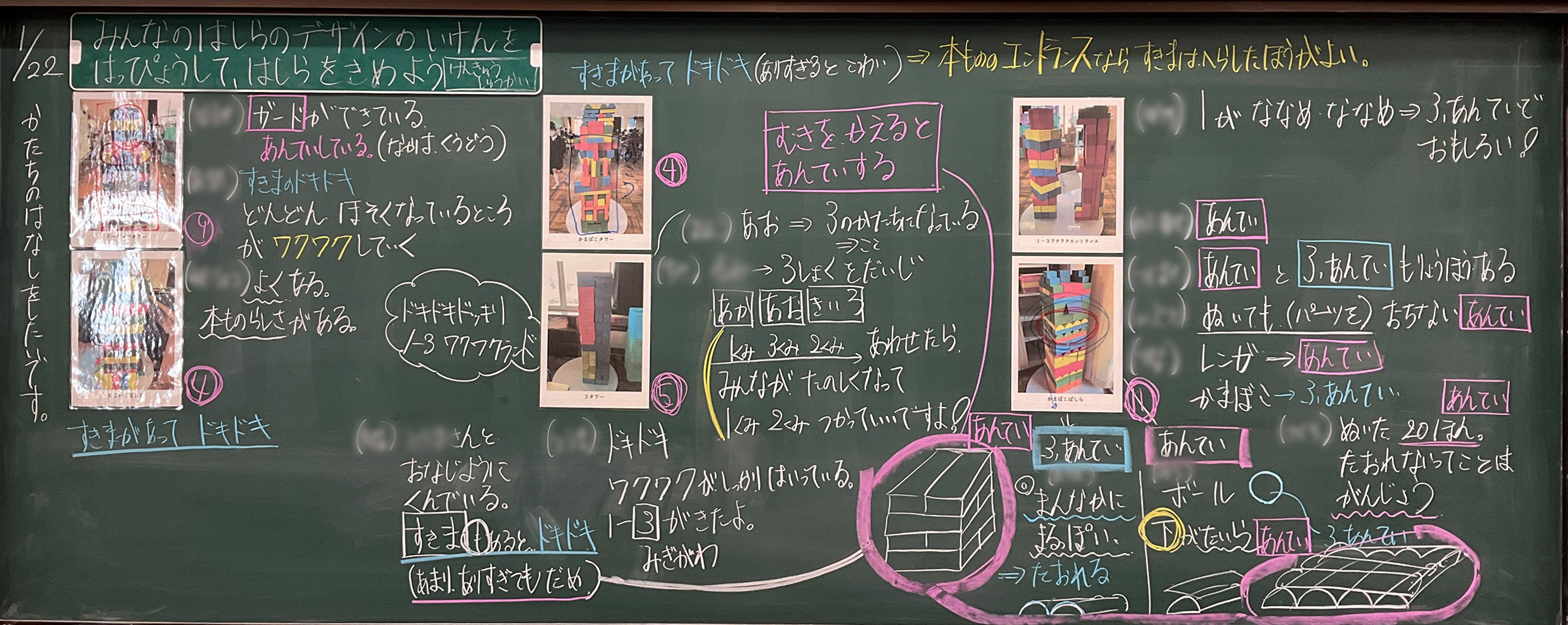

子どもがブロックから感じたこと、想像したことなどのイメージから、柱という立体に表す活動を通して、表したい柱のデザインを見つけ、ブロックを積み重ねながら試行錯誤し、表す工夫について考えている。(図工:立体) |

・「どのようなデザインにするとドキドキワクワクなエントランスになるか、ためにしにつくってみよう。」というテーマのもと、ブロックを自由に使って、6人グループで1つの柱のデザインを考える。 |

4 |

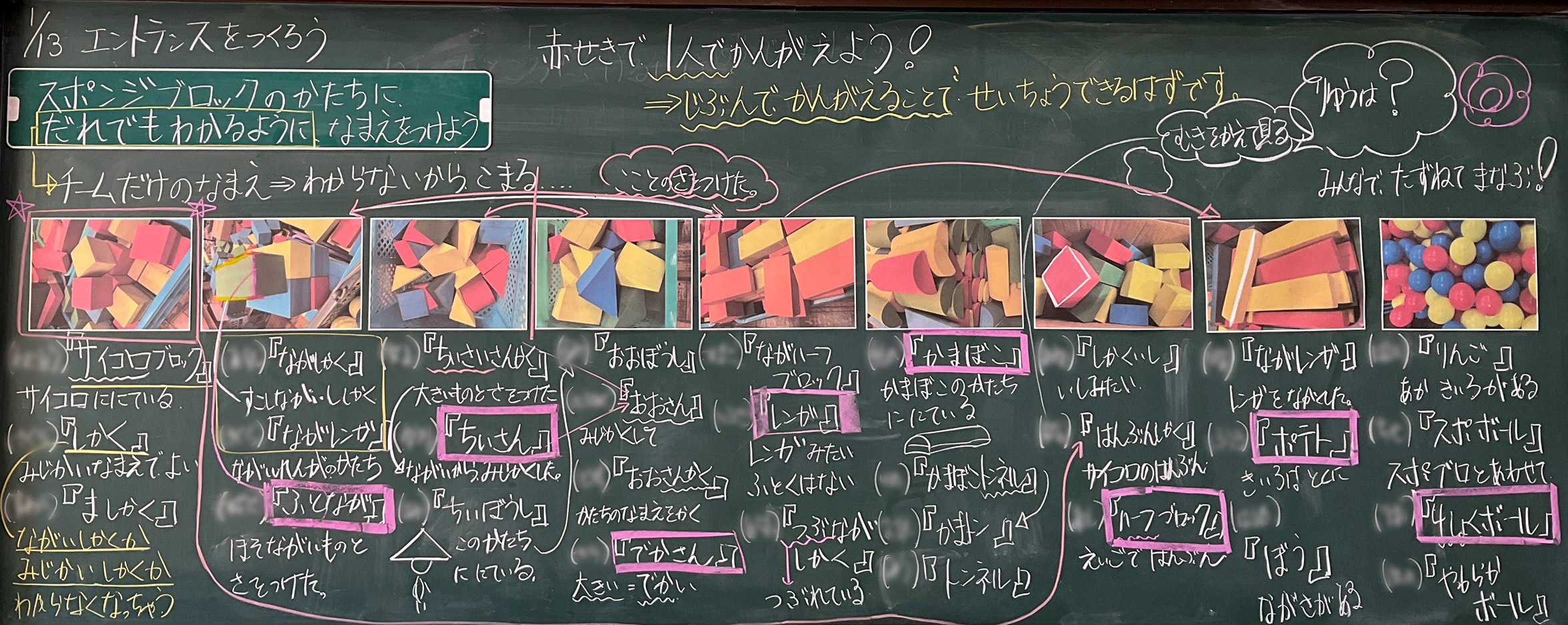

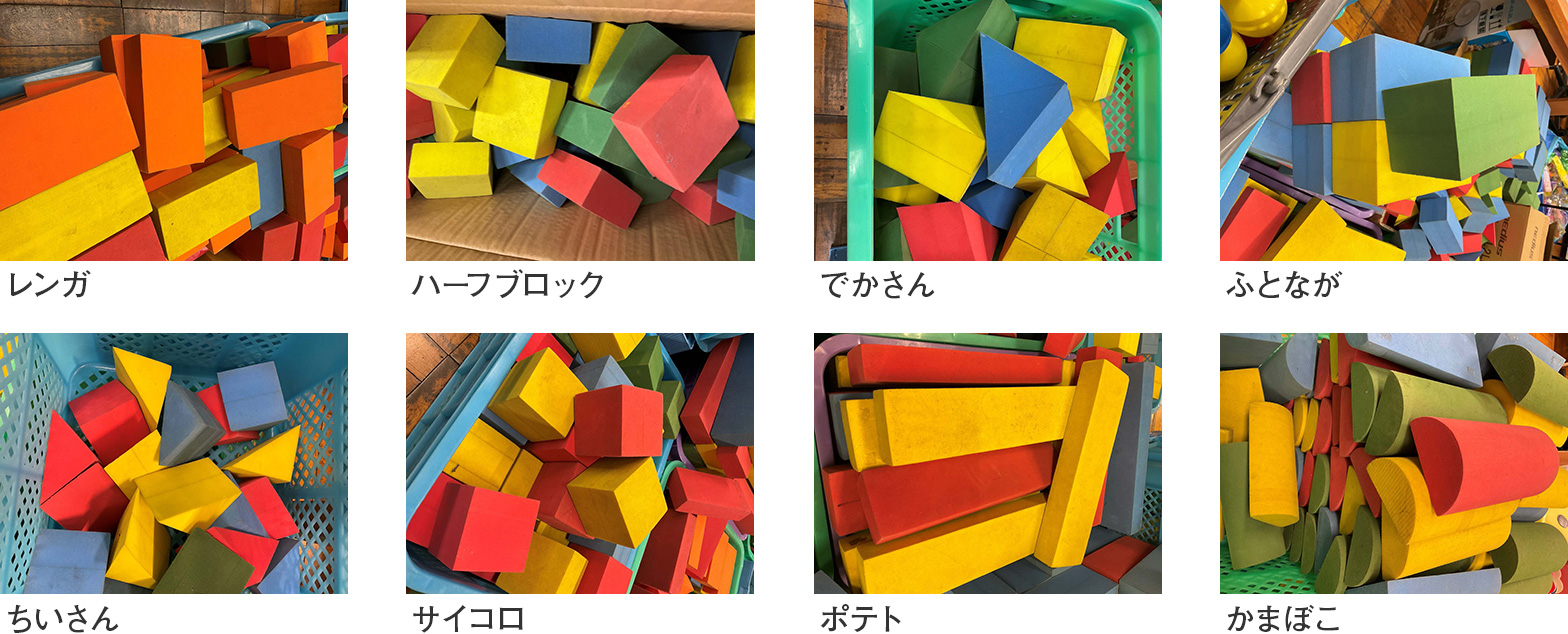

9種類あるブロックの形に名前を付ける活動を通して、色や用途を捨象して、形に着目したり、日常生活の中で触れている形を想起したりして、ブロックを名付けた根拠を言語化することができる。(算数:第1時) |

・子どものふりかえりにあった「人によってブロックに違う名前を付けているから、困る。」という問題を全体化し、「スポンジブロックの形に、だれでもわかるように、なまえをつけよう。」というテーマを設定する。 |

5 |

ブロックを積み重ねる過程で、倒れてしまった画像を見て、なぜ倒れてしまったのかを考え交流する活動を通して、倒れたときのブロック同士の関係に着目して、倒れないブロックの積み重ね方について予想したことを共有することができる。(算数:第2時) |

・「どうやったら、たおれないようにできるか、かんがえよう。」というテーマのもと、倒れてしまった画像から倒れた理由を考える。 |

6 |

前時に共有した倒れにくいブロックの積み重ね方をもとに、グループのイメージをもちながら、自分たちの柱や、デザインの面白さ、楽しさについて感じとったり、考えたりし、自分の柱のデザインの見方や感じ方を広げる。(図工:鑑賞) |

・「どうやったら、たおれないようにできるかんがえ、あんていしたはしらをつくってみよう。」というテーマのもと、共有した倒れにくいブロックの積み重ね方を生かしながら、柱を創る。 |

8 |

友達のふりかえりを読む活動を通して、「ちいさん(直角二等辺三角柱)」が組み合わせる向きを変えることで、「つみあがる」という機能的特徴をもつことを理解する。(算数:第3時) |

・「ちいさん(直角二等辺三角柱)」を2つ組み合わせて「サイコロ(立方体)」にしたときに、面の向きを下にするか、横にするかで、安定性が変わるという気づきを交流する。 ・試してみて、正当性を確認する。 |

9 |

柱全体のデザインの形や色をもとに、自分のイメージをもちながら、安定と不安定というキーワードとブロックの置き方や組み合わせ方を関連付け、どのように表すかについて考えている。(図工:工作) |

・「ドキドキワクワク(不安定)と安定をキーワードにしてかつどうをしよう。」というテーマのもと、今まで創り上げてきたはしらのデザインをキーワードに合うように創り変える。 |

11 |

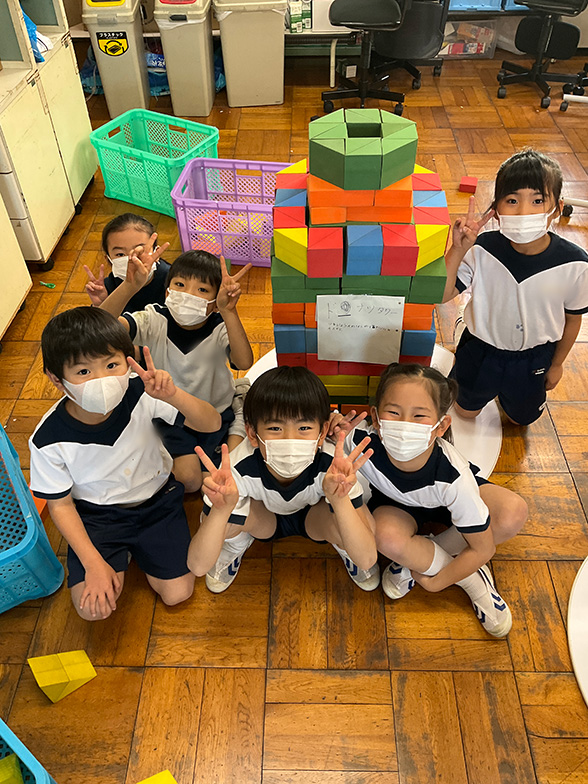

他のグループが創ったエントランスのデザインの良さを分析する活動を通して、よいと感じるのは、どこの形や形の組み合わせからなのかに着目し、理由を述べることができる。(算数:第4時) |

|

12 |

遊園地のエントランスの柱のデザインを決める活動を通して、各グループがデザインした柱の形と、キーワードである「安定」・「不安定(ドキドキワクワク)」を関連付け、形の機能的な特徴を捉えなおすことができる。(算数:第5時) |

・「みんなのはしらのアイディアから、ゆうえんちのエントランスのはしらをきめよう。」というテーマのもと、前時で考えた意見を交流し、2本の柱のデザインを決める。 |

13 |

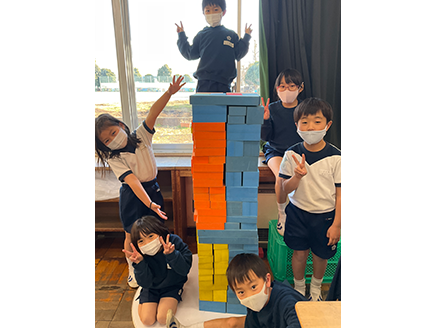

各グループのデザインを混ぜるアイディアを共有し、手や体を働かせ、2本の柱を創ることができる。(図工:工作) |

・「はしらのデザインをかんせいさせよう。」というテーマのもと、6グループ全てのデザインを組み合わせて創るアイディアに焦点化し、組み合わせ方について構想し、創る。 |

14 |

エントランスの屋根のデザイを考え、創る活動を通して、これまで学んできた機能的特徴を活用して、屋根を形づくることができる。(算数:第6時) |

・屋根のデザインをクラス全体で構想する。 |

6.本時の学習

遊園地のエントランスの柱のデザインを決める活動を通して、各グループがデザインした柱の形と、キーワードである「安定」・「ドキドキワクワク」を関連付け、形の機能的な特徴を捉え直すことができる。

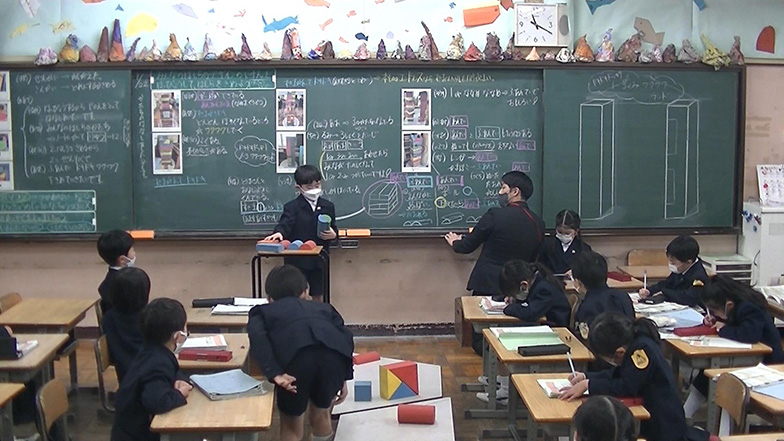

6グループが考えた柱のデザインを2本にまとめていくために、どの柱のデザインがよいか検討した。

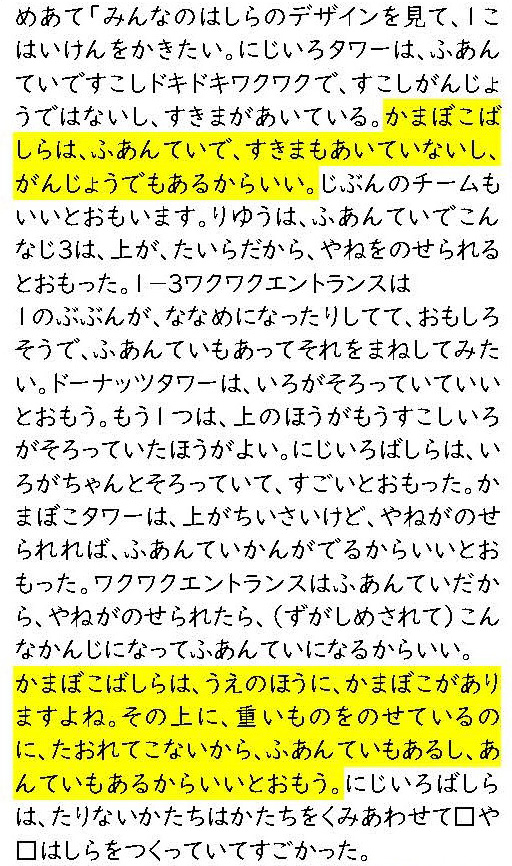

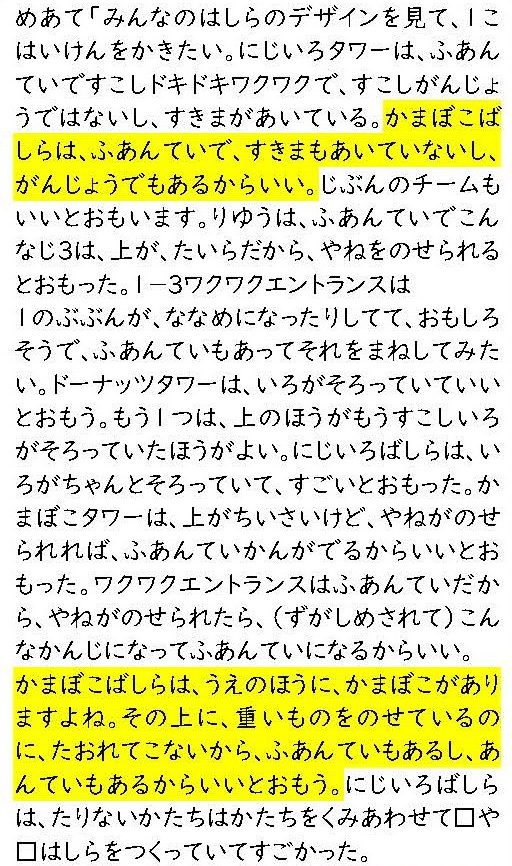

お互いに気に入っている柱を示し、その理由を述べていった。しかし、「かまぼこばしら」という柱のデザインだけ、「不安定でもあり、安定だから。」と、反対の意味の言葉が両方理由に述べられており、捉え方が曖昧であった。

その曖昧な点を子どもに問い返すと、Aさんは、「なんで、不安定かというとこの上の形が丸いから、上にレンガをおいても、ふらふらしてしまうし、丸いところを下においてもふらふらしちゃう。」と「かまぼこ(半円柱)」の形の曲面や平面がどのように構成されているのか話した。さらに、Bさんは、「たしかに、そうしちゃうと、不安定なんだけど、安定する方法もある。2つならべて置いて、その後に、2つ向きをかえて置くと、安定する。」と、「かまぼこ(半円柱)」の形同士の組み合わせの関係をジェンガのように交互にすることで、柱が安定するという、形と形の向きによる関係性を話した。このように、それまでは半円柱は不安定になる要素の多い形と多くの子は捉えていたが、どの面を下に向けるか、また、どの向きで組み合わせていくかで、安定性も生まれてくるという特徴が言語化され、共有することができた。

また、Cさんは、「さっきのといっしょだ!どちらも向きを変えると安定している。」と、「レンガ(直方体)」も「かまぼこ(半円柱)」も、向きを交互に組むことによって安定することに気がつき話した。クラス全体で、まだ意味が分かっていない子がいる様子が見られたので、授業者は「どういうこと?」とCさんに問い返し、話した意味をクラスで共有できるように支援した。

子どもの姿から、本時における成果と課題を整理する。

成果は、子どもが学んだことを活用することができたことである。本時で、ブロックを交互に組み合わせていくことで、安定させながら積み重ねることができることに、Dさんは気づくことができた。次時の活動においてDさんは、これまで無造作に積み重ねていた部分を、交わるように、積み重ねるようになった。このような変容が見られた要因は、目的ある学びが保障されていたからだろう。単元が始まる以前から、生活科の中で目的を明確にもっている。その目的を達成するために、形の特徴を学んでいく。故に、子どもが学んだことを意味づけることができる。教科を横断した単元構想をすると、目的ある活動の中に、学習を位置付けることができることが見えてきた。

一方で、課題は、学習対象にある多様な価値の扱いである。「エントランスづくり」という1つの活動の中に、図画工作科として、算数科として価値が多様にある。授業者は事前にそれらの価値を整理して、子どもと出合わせる必要があった。本時において、形への分析に重きを置く子どもがいる中に、「その話もいいけど、そろそろ別の意見をいってもいい?」と意思決定に重きを置く子もいた。大事にしたい話題が違う姿が表れたのは、子どもが見出すであろう価値を踏まえたテーマづくりができなかったからである。教科を横断した単元構想をする場合、授業者が価値の整理をし、その価値を見出すであろうテーマの設定を見通す必要があることが見えてきた。

7.指導を終えて

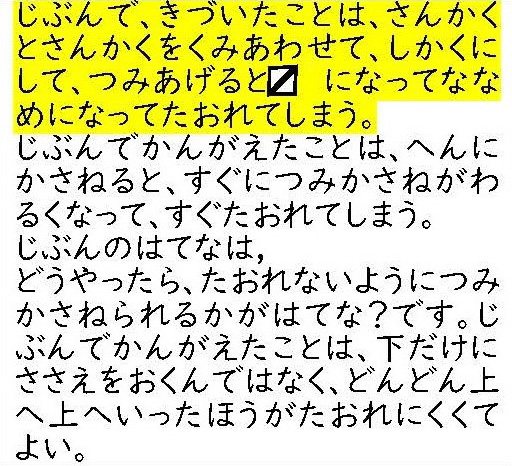

単元を通して、本人も周りの友達からも、成長を感じられたのはDさんであった。Dさんが、なぜ成長を実感することができたのか考えていく。Dさんの、第2・3時、第6・7時、第11時の振り返りの記述は以下のとおりである。

第6・7時の記述は、直角三角柱の機能的な特徴を見出し、疑問と仮説を立てることができている。仮説の内容は、第5時で学んだ安定させる「支え」で出された話題を受けて、実際に積み上げる活動を通して見出している。Dさんの学習材、友達へのかかわりが深まるという変容はなぜ起きたのか。それは、自身が原因で、周りが変化したからだと考える。

最初の周りの変化は、第5時のテーマ設定である。第3時で記述した振り返りの「どうやって大きくできるのか?」という問いが、テーマの設定に影響を与えている。「どうやったら、たおれないようにできるか、かんがえよう。」という第5時のテーマは、座席表の記述から設定された。自身が振り返り、立てた問いが、クラスの学びを創ることにつながったとDさんは実感することができた。

次の周りの変化は、学習材の反応である。友達とかかわったことで知った、倒れにくくなる積み上げ方の情報を、エントランスづくりの活動で試した。すると、前に比べて倒れにくくなるという事実とDさんは出合った。エントランスという学習材が倒れにくくなるという反応を示したことで、友達とかかわる重要性をDさんは実感することができた。

以上のように、①自身の振り返り→テーマが決まる。②他者の情報→学習材の反応が変化する。と、自身のかかわりが原因で、周りが変化したことを実感したので、学習材へも、他者へもかかわりを強めることができるようになったと考えられる。

本単元を通して、自身が原因で、周りが変化すると、子どもが成長を実感する要因となる可能性が見えてきた。今後も実践の中に見られる、子どもの姿を見とり、その可能性をさらに探究していきたい。