小学校 図画工作

小学校 図画工作

図画工作科の授業では、子どもたちはいろいろなモノやコトとつながっています。本稿では、「ジャズをかこう」(第6学年)の実践を「つながり」の視点から示します。

1.はじめに

「ジャズをかこう」は、杉並区立杉並第二小学校での実践です。1999年に兒玉由起子先生が東京都武蔵野市の小学校でジャズミュージシャンを学校に招き、「絵に表す」授業をされたのがこの実践の始まりです。以降、兒玉先生の勤務校が変わられても20年以上継続されています。(*1)

本実践では、ジャズの特徴でもある〈アドリブ〉と〈セッション〉を、「その場で『表したいこと』が生まれること」と「友だちの表現した形と色を捉え、自分の表そうとする形と色を見つけること」〉として捉えました。

2.題材の概要

(1)題材名

「ジャズをかこう」

(2)分野

絵に表す/鑑賞する

(3)学年

第6学年

(4)材料用具

タイベック紙、下がき用のチョーク、アクリル絵の具、筆、パレットとしてのお盆、筆洗バケツ、雑巾 など

(5)指導計画

8時間

○立石一海トリオ(*2)のジャズ演奏を鑑賞する。(音楽科 1時間)

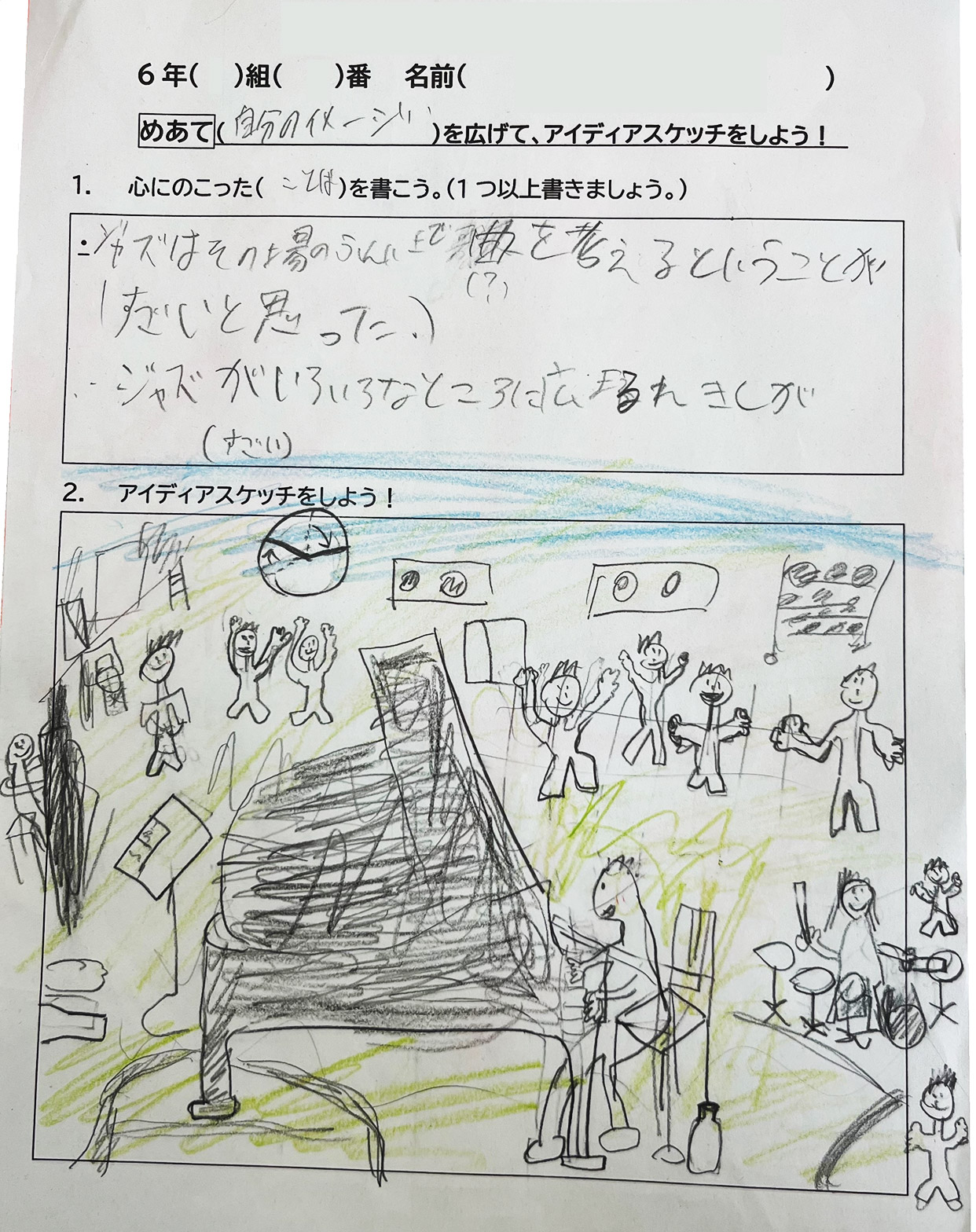

①自分の表したいことをスケッチする。(1時間)

- ジャズを聴いたときの印象や感じたことから、かきたいモノやコトをスケッチする。

②友だちとセッションしながら、グループの絵をかく。(6時間)

- 3つのグループに分かれ、1500×2400(mm)の画面にアクリル絵の具で表す。

- 自分の表したいことと友だちの表現をセッションさせ、グループのテーマを決め、テーマに沿ってグループで表現の仕方を工夫して表す。

③自分たちや他のグループの作品を鑑賞する(1時間)

- ジャズを聴いたときの印象や感じたことから、かきたいモノやコトをスケッチする。

(6)題材の目標

ジャズの演奏を聴いて、形や色などの造形的な特徴を捉えながら、自分が感じたことや表したいことを友だちとセッションしながら大きな絵に表す。

(7)評価規準

- ジャズを聴いて、自分の感じたことや表したいことを表すときの感覚や行為を通して、動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどを理解している。

- 表現方法に応じてアクリル絵の具を活用し、前学年までの経験や技能を総合的に生かしたり、表現に適した方法を組み合わせたりするなどして、表したいことに合わせ、工夫して表している。

- 動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどを基に、自分のイメージをもちながら、ジャズを聴いて感じたこと、見たことから、表したいことを見付け、形や色、材料の特徴、構成の美しさの感じなどを考えながら、どのように主題を表すかについて考えている。

- 動き、奥行き、バランス、色の鮮やかさなどを基に、自分のイメージをもちながら、自分たちの作品の造形的なよさや美しさ、表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり考えたりし、自分の見方や感じ方を深めている。

- つくりだす喜びを味わいジャズを聴いて感じたことや表したいことを、進んで友だちとセッションしながら大きな画面に表す学習活動に取り組もうとしている。

3.つながり

〈題材設定に関連して〉

2016年以降は、「阿佐谷ジャズストリート(*3)」の一環として実践しています。10月には、J R阿佐ヶ谷駅近くの商店街に杉並区内の有志の小・中学校の授業やクラブ活動で取り組んだ児童・生徒の作品が展示されます。

立石一海トリオによるライブからこの実践が始まります。この授業は音楽科の鑑賞として実施され、子どもたちはピアノとドラム、ベースで奏でられるジャズを身体で感じます。

立石一海さんがジャズについてお話ししてくださいました。

世界中の人や文化が集まる港町ニューオリンズで生まれたジャズがミシシッピ川を流れ、アメリカ全土に広がり、海を渡って日本にやってきた。『ジャズ』は旅する音楽なんだよ。

「はじめに」でふれたように、本題材では、ジャズの特徴である〈アドリブ〉と〈セッション〉をキーワードと捉えています。友だちの表現とつながることで、発想や構想が新しく生まれ、表現の方法を工夫して表そうとすることが期待できます。

〈学習活動における指導の工夫〉

意見を出し合いながらグループ作品のテーマを設定します。友だちのかきたいことや表現を尊重しつつ、グループとしての作品の表現を工夫します。

自分の表現と友だちの表現を結びつけ、グループの表現を工夫します。アクリル絵の具の特徴を活かしながら、前時にかいたモチーフの上に色を重ねたり、新たなモノやコトをかき加えたりしながら「私たちの作品」の表現を追求します。

①「表す」と「見る」

学習活動の中で、「見る」ことを意図的に提案する場面を設定します。自分や友だちがどのように表現しているのか、自分たちの表現がどのように展開しているのかを「見る」ことで、表現の計画図を確認したり、修正したりすることができます。

②完成した作品を「見る」

本年度は筆者がファシリテーターとなり、鑑賞の授業を実施しました。それぞれの作品に何がかかれているか、作品の特徴はどこにあるのかを検討し、それぞれの「見る」視点を設定しました。

作品①から③の順に鑑賞したところ、次のようなイメージが生まれました。作品②の水平線の向こうには広い海が広がり、作品③のミシシッピ川がその海に流れこんでいます。その海には作品①の「ジャズ島」が浮かんでいるのです。

4.おわりに

この作品では何回かの授業で色を塗り重ねてきました。それは単なる色の重なりではなく、ミシシッピ川を流れる時間だったり、過去だったり、これからの未来だったりするのです。これらの作品は、時間と空間の層であると思いました。

この言葉は、鑑賞授業の最後に一人の男児が発した言葉です。子どもたちがこれまで学んできた教科、環境問題、生命などの知識と経験を総動員して表されたのが3枚の作品だったことに改めて気付かされました。

〈本実践に関する問い合わせ〉

共栄大学教育学部 井ノ口和子 inoguchi▲kyoei.ac.jp(▲を@に置き換えてください)

*1:杉並第二小学校では、2021年度から図工専科教諭である市川江真先生が授業者となり、兒玉先生は市川先生のサポートをされています。

*2:立石一海(ピアノ/作編曲)を中心に、佐藤忍(ベース)、鈴木麻緒(ドラム)で構成されているジャズトリオ

*3:1995年から開催されている東京都杉並区の阿佐ケ谷駅周辺のジャズイベント