中学校 社会 地理

中学校 社会 地理

1.単元名・教材名

単元名:近畿地方-歴史的背景をテーマに-

教材名:④伝統を生かした産業と世界進出

2.単元の目標

本単元は歴史的背景をテーマとしており、かつて首都であった京都や奈良、江戸時代には「天下の台所」とよばれ日本全国の物流の拠点でもあった大阪等が学習内容に含まれる。これらの都市と近隣地域は、政治や文化、産業、経済面等で密接な関わりをもつ。そのため本単元では、地理的事象と歴史的事象を関連づけて考察するとともに、統計資料や図表等を基に説明したりまとめたりする力をつけることを目標とする。

3.評価規準

*近畿地方の自然環境や人口、産業等の特徴をとらえ、その知識を身につけている。

*自然環境や人口、産業等の資料から近畿地方の特徴を読み取っている。

*近畿地方の地域的な特徴について、歴史的な背景と関係づけながら多面的・多角的に考察し、表現している。

*自然環境や人口、産業等の資料から読み取れる内容や対話的活動を通して考えたこと等を説明している。

*目標をもち、他者と対話しながら計画的に学習活動に取り組んでいる。

*自らの学びをふり返り、理解を深めたことや困難を感じた課題とその理由、解決法等を詳しく記述している。

4.単元の指導にあたって

中学校学習指導要領(地理的分野)

C 日本の様々な地域

(3)日本の諸地域

次の①から⑤までの考察の仕方を基に、空間相互依存作用や地域などに着目し、主題を設けて課題を追求したり解決したりする活動を通して、以下のア及びイの事項を身に付けることができるように指導する。

①自然環境を中核とした考察の仕方

②人口や都市・村落を中核とした考察の仕方

③産業を中核とした考察の仕方

④交通や通信を中核とした考察の仕方

⑤その他の事象を中核とした考察の仕方

ア 次のような知識を身に付けること。

(ア)幾つかに区分した日本のそれぞれの地域について、その地域的特色や地域の課題を理解すること。

(イ)①から⑤までの考察の仕方で取り上げた特色ある事象と、それに関連する他の事象や、そこで生ずる課題を理解すること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

(ア)日本の諸地域において、それぞれ①から⑤までで扱う中核となる事象の成立条件を、地域の広がりや地域内の結びつき、人々の対応などに着目して、他の事象やそこで生ずる課題と有機的に関連付けて多面的・多角的に考察し、表現すること。

学習指導要領における以上の記載を基に本単元の指導にあたっては、近畿地方の自然環境や人口、農業や工業、観光業等について人の営みと自然環境や空間的な相互依存作用に着目するとともに歴史的な背景と関連づけて考察する力を養いたい。

5.単元の指導計画

時間 |

主な学習内容 |

学習のねらい |

生徒の活動と内容 |

評価規準 |

|---|---|---|---|---|

導 |

近畿地方-歴史的背景をテーマに- |

単元を貫く問い |

||

近畿地方の地域的特色が歴史的背景と関係が深いことを知る。 |

奈良や京都、大阪や神戸等の都市について歴史的背景と地域的特色についてコンセプトマップを用いて関連づける。 |

他者と協力しながら多くの語句を関連づけたコンセプトマップを作成している。 |

||

1 |

1 近畿地方の自然環境と人々のかかわり |

学習課題 |

||

近畿地方の地形や気候、人々の生活について知る。 |

近畿地方の地形や気候、京阪神大都市圏や郊外の産業や人口の課題を考える。 |

地形や気候の特色、過密と過疎の課題等を説明している。 |

||

2 |

2 現在にいきづく歴的都市の特色 |

学習課題 |

||

歴史での既習事項と関連づけながら京都や奈良の特色を考察する。 |

歴史で学習したことや伝統文化と近郊農業等の地理の学習を関連づけてその特色をまとめる。 |

京都、奈良の歴史的都市としての特色を説明している。 |

||

3 |

3 港町から世界へ |

学習課題 |

||

大阪湾の歴史地理学的特色について知るとともに、現在の様子や課題について考える。 |

大阪湾に面した都市や港がどのように発展し、世界とつながってきたのかについて歴史的背景や地形等を基にまとめるとともに現在の課題について考える。 |

大阪や神戸が発展した歴史的背景や現在の課題について地形や物流等の観点から説明している。 |

||

4 |

4 伝統を生かした産業と世界進出 |

学習課題 |

||

阪神工業地帯の特色や優れた製品を生み出す工業、伝統産業や林業等について、歴史的背景と関連づけて考察する。 |

現在の技術や産業が歴史的な積み重ねの延長にあることを知るとともに、近畿地方や阪神工業地帯の産業等の特色について統計資料を基に説明する。 |

阪神工業地帯の特色を江戸時代の産業や日本の産業革命の視点や地図、統計資料等を基に説明している。 |

||

5 |

5 歴史を生かした観光業の推進 |

学習課題 |

||

世界中から観光客が訪れており、観光業と街なみ保存の両立をめざす取り組みが行われていることを知る。 |

世界中から観光客が訪れていることを統計資料や図表等から知るとともに、歴史を生かした観光業と都市の発展、景観政策等を関連づけて説明する。 |

観光業が歴史的な建築物や文化を背景に成立していることや、これらと景観政策との対応関係を説明している。 |

||

6.本時の指導(本時4時間/全5時間)

近畿地方や阪神工業地帯の産業は、16世紀に始まる堺での鉄砲の生産や江戸時代における綿花栽培、それらを基にした明治時代における軽工業から重化学工業へと推移する日本の産業革命等との関わりが深い。これらのことをふまえた上で情報端末を活用し、現在の近畿地方や阪神工業地帯の産業の特色等について自分たちで調べ、まとめることを通して社会科における資質能力を総合的に向上させることを本時のねらいとする。

ねらいと主な学習内容 |

学習活動と教師の支援・ |

資料 |

|---|---|---|

ねらい |

||

(1)鉄砲の伝来や堺で鉄砲の生産が盛んとなったこと、堺が国際的な貿易都市であったこと等について織田信長や豊臣秀吉等の事業と関連づけて学習する。また、江戸時代に河内平野等での綿花栽培が盛んになった理由や綿織物の普及について学ぶとともに、江戸時代の交通網と主な特産物等に触れながら、商品作物としての綿花栽培や綿織物業、貨幣経済の浸透や問屋制家内工業、工場制手工業とのつながりについて理解を深める。 |

(1)鉄砲の伝来や戦国時代から安土桃山時代にかけての鉄砲の需要の高まりについて、南蛮貿易の貿易港としての堺の発展や貿易品目、織田信長や千利休、豊臣秀吉の事業等と関連づけながら学習する。また、綿花が亜熱帯の植物であり、気候や砂質の土壌が栽培に適していたことや大阪湾の魚が肥料として使用可能であること、江戸時代の交通網と主な特産物等に触れながら、江戸期における綿織物業と問屋制家内工業や工場制手工業の関係や貨幣経済の発展と社会の変化等歴史的分野での学習事項と関連づけて理解を深められるよう支援する。 |

(1)「鉄砲・キリスト教織田信長の関係地☆」 |

(2)明治時代におこった日本の産業革命に関連して、日清戦争前後に軽工業、日露戦争前後に重工業が発展したことを学習するとともに、当時の財閥や八幡製鉄所が現存する会社に関係していることを知り、近畿地方における産業等の地理的な事象が歴史的な事象と関連していることについて理解を深める。 |

(2)(1)での学習を踏まえた上で、明治時代に起こった日本の産業革命が、日清戦争前後に繊維等の軽工業、日露戦争後に鉄鋼等の重工業の分野で進行したことについての理解を深める。また、渋沢栄一の事業や財閥を母体とする住友金属の事業、明治期における殖産興業等にふれながら鉄砲や綿花栽培、軽化学工業及び重化学工業の発展、阪神工業地帯等について地理と歴史を関連づけて考えられるよう支援する。 |

(2)「大阪紡績会社☆」 |

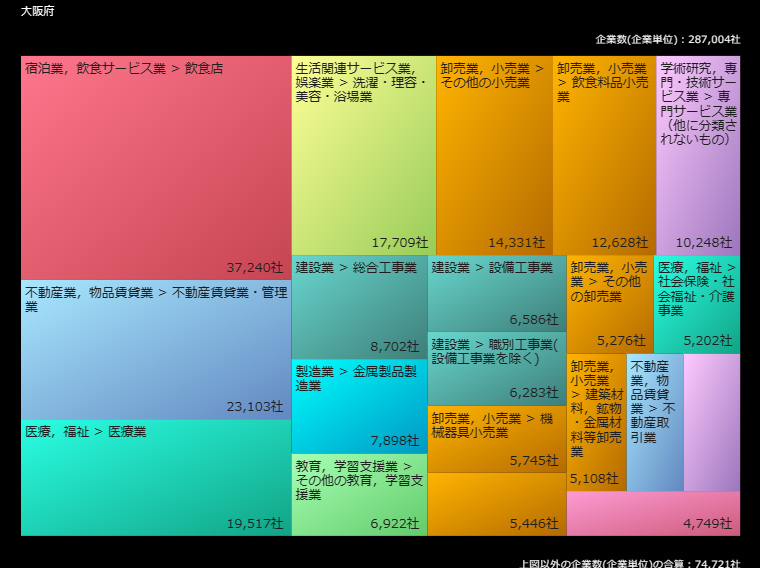

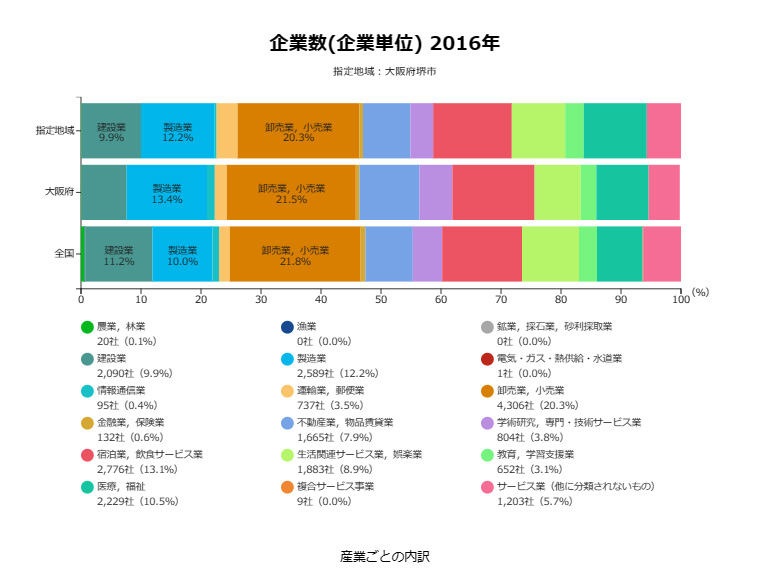

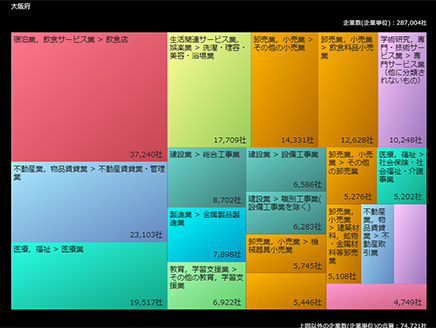

(3)タブレット端末を活用してRESASを起動し、現在の阪神工業地帯を構成する兵庫県や大阪府、また、神戸市や大阪市、東大阪市、堺市等の都市の地域産業構造マップや全産業の構造等について調べ、その特色や課題等について話し合いながら学習内容をまとめる。 |

(3)現在の近畿地方の産業や阪神工業地帯等について、RESASの地域産業構造マップや全産業の構造の統計資料等を基にその特色について話し合う。(1)(2)で学習した内容や(3)で話し合った事柄を関係づけながら学習をまとめる。その際に学習者が知識を関連づけて考察した事柄を自力で説明できるよう支援する。 |

(3)「阪神工業地帯の業種別工業製品出荷額★」 ☆歴史的分野教科書記載資料 |