中学校 社会 地理

中学校 社会 地理

1.単元名・教材名

単元名:アフリカ州-自立のための開発と国際協力をテーマに-

教材名:アフリカ州と日本の未来を考える

2.単元の目標

「最後の経済フロンティア」と呼ばれるアフリカ州の潜在的可能性について考えることを通して、「アフリカ=支援対象国」という一面的な捉え方から脱却し、アフリカ諸国が抱える諸問題の解決に日本がどのように関わっていくべきか探ることで、双方の持続可能な発展に必要な視点を見出す。

3.評価規準

- アフリカ州について、自然環境や人口、産業などの特色を理解し、その知識を身に付けている。

- モノカルチャー経済や都市問題などのアフリカ州が抱える問題と、その解決のためにどのようなことが行われているか理解している。

- 輸出品が特定の農産物や鉱産資源に偏るようになった原因を追究し、その問題点を多面的・多角的に考察している。

- 複数の資料を読み取り、アフリカ州の持つ潜在的可能性について多面的・多角的に捉えている。

- 「双方の持続可能な発展」という視点から、アフリカ州が抱える課題を解決していくためには何が必要か、日本はどのように関わっていくべきか考え、アフリカ州が抱える問題の解決策を具体的に述べている。

4.単元の指導にあたって

この単元では、モノカルチャー経済によってアフリカ州の国々が国家の低成長、国民の格差拡大などの問題に直面していることを理解することが肝要である。しかし、外から押し付けられたモノカルチャー経済からの脱却はアフリカ諸国の自助努力のみで成し遂げることは難しく、国際社会全体で考えなければならない。その際、アフリカ州が抱える諸問題を安易に「経済的・物質的に援助する」という方策で解決しようとするだけでは、アフリカ州の国々の経済的な自立にはつながらない。かくいう日本もこれから人口減少時代を迎え、内需の縮小が予想される中、現在の経済規模を維持することが困難な状況にあり、いつまで支援・援助を行えるのかは不透明である。アフリカ州が抱える課題の解決に、日本としてどのようなことができるかを考えることは、アフリカの経済発展に活かせるだけでなく、日本のビジネスチャンスにもなるという視点で捉え、双方の持続可能な発展について考察させたい。様々な資料を読み取り、多面的に考えることで、国際社会と協力し合ってお互いに持続可能な社会をつくることが重要であることを実感し、自らの生き方にも応用させていこうとする姿勢を養いたい。

5.単元の指導計画

時間 |

主な学習内容 |

学習の目標 |

評価規準 |

|---|---|---|---|

導入 |

アフリカ州 |

単元を貫く問い |

|

・教科書の資料を通して、アフリカ州の特色と日本との関わりについてとらえる。 |

・気候や人々の生活など、複数の視点からアフリカ州の特色について捉えている。 |

||

1 |

1 アフリカの自然環境と人々のかかわり |

学習課題 |

|

・アフリカ州の気候の特色を、雨温図などから考察する。 |

・アフリカ州の自然環境や気候の特色を、地図や主題図、雨温図等の読み取りを通して理解している。 |

||

2 |

2 農産物や鉱産資源の輸出にたよる経済 |

学習課題 |

|

・アフリカ州では輸出用作物の栽培や鉱産資源の開発が盛んであることを、資料の読み取りから理解する。 |

・アフリカ州で生産されているものを身のまわりの生活と関連付けて理解している。 |

||

3 |

3 社会・経済の開発や発展と国際協力 |

学習課題 |

|

・アフリカ州の社会・経済の発展、歴史的背景が、社会や人々の生活にどのような影響を及ぼしているかを理解する。 |

・アフリカ州が抱える課題の多面性について理解している。 |

||

4 |

アフリカ州と日本の未来を考える |

複数の資料を通してアフリカ州の潜在的可能性を探り、アフリカ州と日本の持続可能な発展について考える。 |

アフリカ州が抱える課題を解決していくためには何が必要か、日本はどのように関わっていくべきか考え、課題の解決策を具体的に述べている。 |

6.本時の学習(本時4時間/全4時間)

複数の資料を読み取り、既習事項を活用しながらアフリカ州の持続可能な発展と日本との関わりについて考え、自分の言葉で表現する。

学習活動と予想される反応 |

指導のポイント |

|---|---|

○アフリカ州が抱える問題についてふり返る。 |

|

導 入 問 題 |

導入問題のポイント(よさ) |

展 開 問 題 |

展開問題のポイント(よさ) |

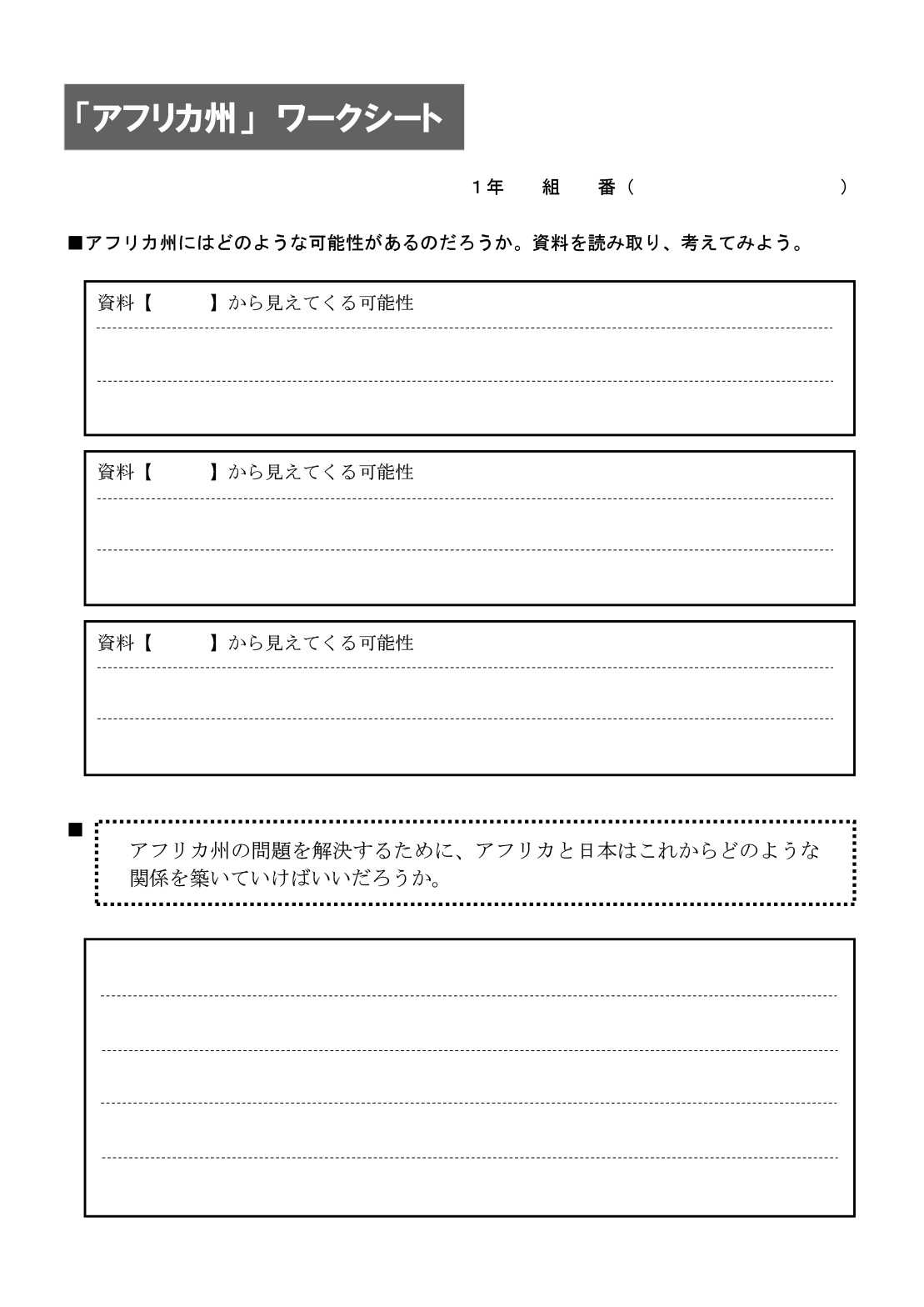

ワークシート

資料1~7