学び!と社会

学び!と社会

(1)さまざまな要素表現物でテーマに迫る総合表現物

筆者 本連載では社会科で多用されるまとめ活動の表現物を

筆者 本連載では社会科で多用されるまとめ活動の表現物を

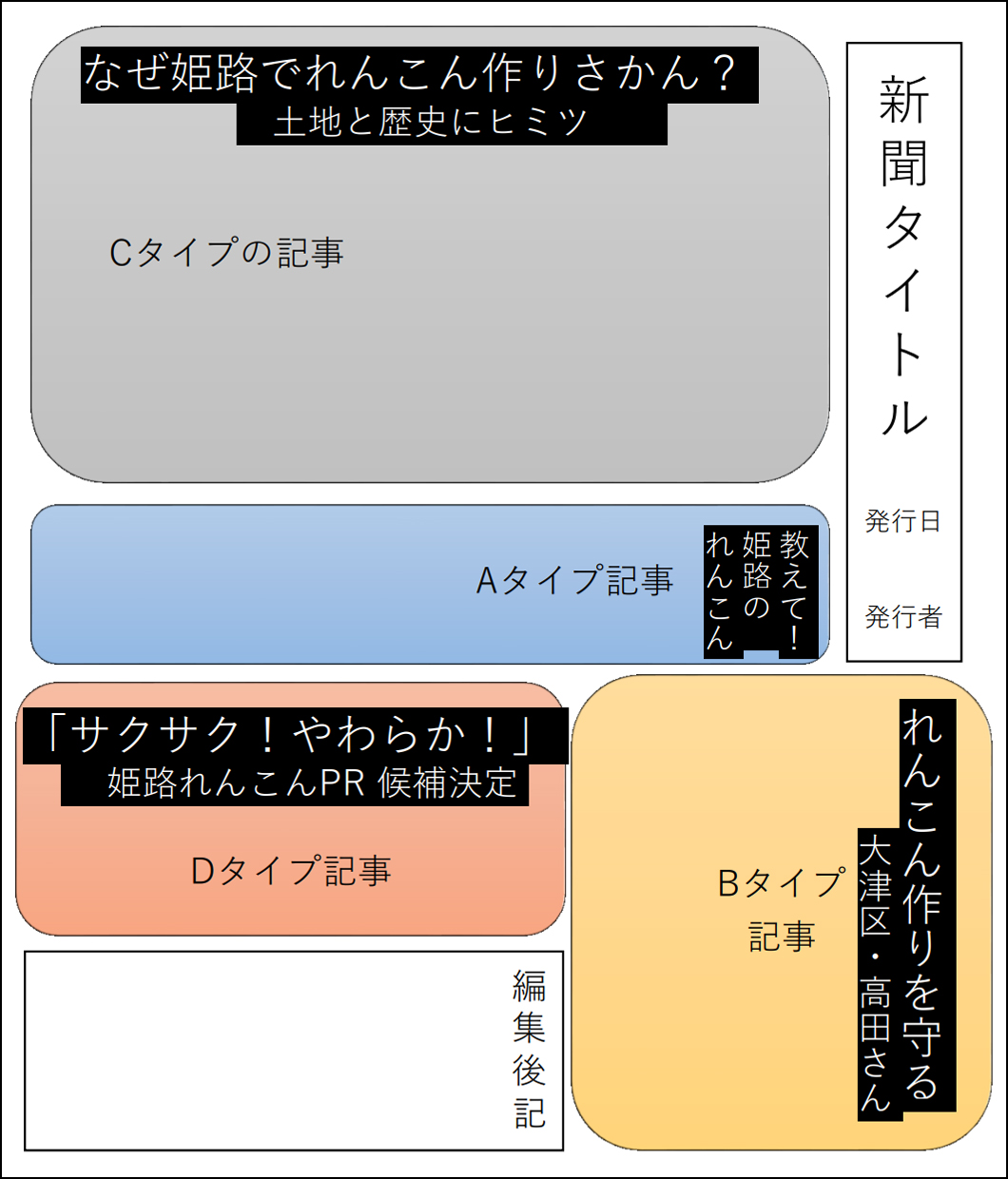

Aタイプ:意味固定的で個別言及的な要素表現物

例「○○年の姫路市のれんこん出荷量は○○トン」のような確定的な(意味固定的)、個々の事実(個別言及的)について述べる表現物

Bタイプ:意味流動的で個別言及的な要素表現物

例「姫路市のれんこん農家・高田さんのれんこん作り物語」のように児童によって情報の取捨選択などが異なる(意味流動的)、高田さんという個人に注目した(個別言及的)表現物

Cタイプ:意味固定的で全体包括的な要素表現物

例「姫路市でれんこん作りが盛んな理由」のような概念的な観点から(全体包括的)、分析的、論理的(意味固定的)に説明する表現物

Dタイプ:意味流動的で全体包括的な要素表現物

例「姫路市のれんこんをPRするためのキャッチコピーやシンボル」のような姫路市のれんこん作りのようすや特徴から(全体包括的)、児童それぞれの印象など(意味流動的)を象徴する表現物

今回は4タイプ全ての要素表現物を含めて作成することも可能な総合表現物の典型例として学習新聞を取り上げて作成ポイントを考えたいと思います。

(2)総合表現物の作成ポイント

学習新聞は、読者を想定して模造紙やA3といった用紙の大きさを決め、限られた紙幅のなかで学習成果を一覧にする総合表現物です。前回紹介したA~Dタイプの要素表現物を記事にした時の見出しを作成し、学習新聞の形式にしたものが右の図になります。小学校高学年ぐらいまでの社会科学習で繰り返し作成してきた要素表現物を応用し、各タイプの記事が作成できると思います。

学習新聞は、読者を想定して模造紙やA3といった用紙の大きさを決め、限られた紙幅のなかで学習成果を一覧にする総合表現物です。前回紹介したA~Dタイプの要素表現物を記事にした時の見出しを作成し、学習新聞の形式にしたものが右の図になります。小学校高学年ぐらいまでの社会科学習で繰り返し作成してきた要素表現物を応用し、各タイプの記事が作成できると思います。

学習新聞に限らず、総合表現物を作成する際のポイントを2点挙げたいと思います。

記事の本文を先に書き、そこからキーワードを抽出して見出しとする場合もありますが、記事の本文を書き出せない児童には見出しから作成させたり、見出しとなるキーワードを挙げさせたりしてから、記事本文を書かせてみるのもよいと思います。

また新聞記事では一番伝えたいことや結論が見出しとなることが多く、作成例でも「土地と歴史にヒミツ」という袖見出しをつけました。しかし学習新聞の場合は、主見出し「なぜ姫路でれんこん作りさかん?」のように問いだけを見出しとしても不自然ではなく、児童が記事を書く方向性を明確にすることもできます。

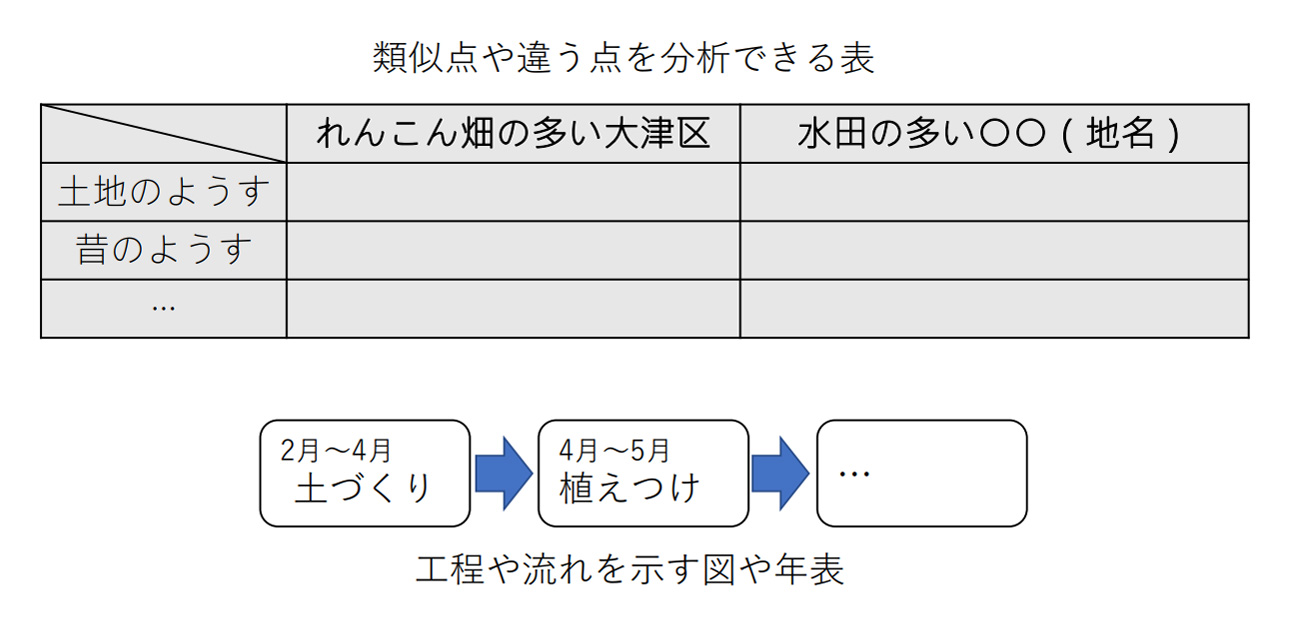

文章にすると何行にもなる内容を1枚の写真や図が明確に伝えてくれることがあります。社会科教科書に掲載されているものを参考に、右のような図や表を作成したり、人の表情や動きのある写真を撮影したりして、読者がパッとみて惹きつけられる総合表現物をめざすとよいでしょう。

(3)これからの社会科の総合表現物

総合表現物の典型例として学習新聞を取り上げましたが、近年では社会科と総合的な学習の時間の学習を連動させ、プレゼンテーションソフトやWebページを用いた総合表現物の作成に取り組む事例も多く見かけるようになりました。これからも学校の教育活動での表現形態は多様になっていくと思われます。しかし社会科学習の前提となる社会の事実を踏まえる重要性は忘れず、要素表現物に多様なタイプがあったことも念頭におきながら新しい総合表現物に挑戦してもらえればと思います。児童たちと先生が一緒に試行錯誤や吟味して表現物を練り上げる社会科授業に多く出会えるのを楽しみにしています。